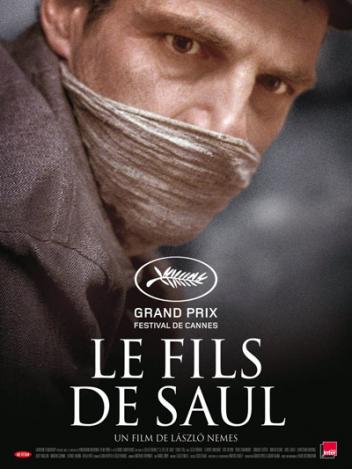

OSCAR 2016: IL FIGLIO DI SAUL - Liceità e educatività di una rappresentazione

1 luglio, 2017 - 19:48

di: Roberto Maragliano

Anno: 2015

Regista: László Nemes

Il film Il figlio di Saul pone un gran numero di problemi etici e filosofici (prima che estetici in senso stretto), riassumibili nell’interrogativo sulla liceità di una rappresentazione di Auschwitz dal di dentro. Liceità narrativa oltre che tecnica, anzi prima tecnica e dopo narrativa. Nell’economia di un intervento come questo, che mira a mettere in luce quello che io vedo come il grosso (e oneroso) carico educativo di cui è portatore questo film, dove alla domanda sulla liceità è data una risposta coraggiosamente positiva con cui confrontarsi, non posso dilungarmi con troppo insistenti disquisizioni. Mi limito dunque a fissare alcuni punti.

“Una liceità tecnica prima che narrativa”, dicevo. Perché questa priorità? Perché, cosa sorprendente forse per molti, e comunque sorprendente per me stesso, almeno fino a che sono venuto a saperlo, di immagini prese dal di dentro del campo di concentramento, atte a documentare la vista, il punto di vista delle vittime non ne esistono che quattro. Tutte le altre foto di campi di concentramento di cui disponiamo o sono degli aguzzini o sono dei liberatori, e lì sempre le vittime risultano riprese frontalmente. Dunque anche sul piano materiale diventa impossibile immaginare (cioè elaborare immagini a partire da immagini) quella loro sofferenza. Per non dire del tipo di rimozione che i sopravvissuti tendono a esercitare rispetto all’olocausto e che ne mina nel profondo la narratività (ostacolo che spiega le traversie incontrate per anni da Se questo è un uomo: per tutto ciò c’è la fondamentale opera di Marco Belpoliti, Primo Levi di fronte e di profilo). Comunque alle quattro uniche immagini riprese da membri del Sonderkommando Geoges Didi-Huberman, storico e filosofo dell’arte, dedica il suo Immagini malgrado tutto, uscito in edizione italiana nel 2005. Testo da leggere, assolutamente.

Si direbbe, da quel fatto delle quattro immagini e dal racconto/analisi che ne propone il saggio che ho appena citato prende spunto, meglio uno degli spunti, il regista de Il figlio di Saul, l’unghese László Nemes, trentanove anni, per infrangere il veto sulla rappresentabilità. Ma, direte, questo veto (che è possibile far risalire al detto di Adorno del 1949 “Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie”) è stato già ampiamente superato, in campo cinematografico, e lo mostrano i casi di Schindler’s List o de La vita è bella. No, rispondo all’obiezione, quelle rappresentazioni non sono dal di dentro della sofferenza, anzi ne rimuovono la sostanza, nel loro intento consolatorio: non ci trattano da adulti, ci tengono al riparo della sofferenza, come fa il Benigni personaggio con il figlio. Nemes fa tutt’altra cosa. Prende frontalmente l’impegno di vivere e far vivere l’indicibile e irrappresentabile sofferenza.

Lo fa proponendo di collocare nell’assurdo dello scenario di morte scientifica e impersonale una storia apparentemente ancora più assurda, volta riscattare la morte come fatto umano e dunque in quanto tale carico di soggettività. La storia rappresentata è assolutamente lineare. ” Il protagonista, Saul, è un componente del Sonderkommando di Auschwitz, ossia uno dei prigionieri, periodicamente uccisi e sostituiti, che aiutavano gli aguzzini nella gestione dello sterminio: accompagnare nelle camere a gas, pulire, bruciare i corpi. Ma un giorno Saul vede un bambino sopravvissuto al gas e finito da un medico, e decide di dargli degna sepoltura, secondo il cerimoniale del Kaddish” (così da L’Espresso).

Ma come è resa, come è messa in scena questa storia? Qui la questione si fa seria. Anzi la sua sostanza sta tutta lì. Nemes fa due scelte di fondo: la prima è di adottare una chiave realistica sul versante acustico/sonoro; la seconda di usare effetti flou sul piano visivo, riducendo il campo di visibilità alle cose che Saul trova più direttamente davanti a sé e impegnandosi a seguirne da dietro le incessanti peregrinazioni. In questo modo l’immedesimazione da parte di te spettatore è totale. Per due ore partecipi di quella sofferenza. Non ti importa che sia in preparazione una ribellione, del resto impossibile, non ti importa delle morti che hai attorno e dei rischi mortali che corri, ti importa solo di trovare un rabbino e di salvare dalla morte impersonale quell’unica persona, quel figlio in cui ti immedesimi di quel padre presunto in cui ti immedesimi. Non importa nemmeno se ci riuscirai. Importa solo che tu lo faccia e che così tu renda viva quella morte.

Non a caso, continuando il dialogo, Didi-Huberman scrive in forma di lettera al regista un magistrale saggio di analisi del film, e lo pubblica in libro qualche mese fa, dopo il successo di Cannes. Si intitola Sortir du noir. Lì l’uscita dal nero della non rappresentabilità acquisisce tra le altre cose il merito di chiamare in causa Walter Benjamin e il suo saggio Il narratore. Certamente una lettura impegnativa, quella, come del resto tutti gli scritti di Benjamin. Ma noi italiani, nel caso, siamo avvantaggiati, potendo contare su un’edizione “didattica” curata da Alessandro Baricco, dove molti dei nodi vengono sapientemente sciolti. E uno di questi mi sembra particolarmente utile, quello che riporta il guardare e vivere la morte alle radici della narrazione epica, di una narrazione per così dire a bassa definizione, così diversa da quella ad alta definizione del romanzo o dell’informazione storica o cronachistica. Una narrazione che ti fa vivere e ti porta ad essere tu stesso narratore, in una logica sempre più di oralità che ritorna, sia pure dentro la tecnologia più avanzata e sofisticata. Forse è possibile, oggi, anzi è doveroso rappresentare Auschwitz: è dunque un diritto delle nuove generazioni che si generino narrazioni, e che si producano immaginari di cose non immaginabili. Ecco, il cinema è anche questo, e su questo può e deve giocare la sua forza: empatia e pedagogia.

“Una liceità tecnica prima che narrativa”, dicevo. Perché questa priorità? Perché, cosa sorprendente forse per molti, e comunque sorprendente per me stesso, almeno fino a che sono venuto a saperlo, di immagini prese dal di dentro del campo di concentramento, atte a documentare la vista, il punto di vista delle vittime non ne esistono che quattro. Tutte le altre foto di campi di concentramento di cui disponiamo o sono degli aguzzini o sono dei liberatori, e lì sempre le vittime risultano riprese frontalmente. Dunque anche sul piano materiale diventa impossibile immaginare (cioè elaborare immagini a partire da immagini) quella loro sofferenza. Per non dire del tipo di rimozione che i sopravvissuti tendono a esercitare rispetto all’olocausto e che ne mina nel profondo la narratività (ostacolo che spiega le traversie incontrate per anni da Se questo è un uomo: per tutto ciò c’è la fondamentale opera di Marco Belpoliti, Primo Levi di fronte e di profilo). Comunque alle quattro uniche immagini riprese da membri del Sonderkommando Geoges Didi-Huberman, storico e filosofo dell’arte, dedica il suo Immagini malgrado tutto, uscito in edizione italiana nel 2005. Testo da leggere, assolutamente.

Si direbbe, da quel fatto delle quattro immagini e dal racconto/analisi che ne propone il saggio che ho appena citato prende spunto, meglio uno degli spunti, il regista de Il figlio di Saul, l’unghese László Nemes, trentanove anni, per infrangere il veto sulla rappresentabilità. Ma, direte, questo veto (che è possibile far risalire al detto di Adorno del 1949 “Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie”) è stato già ampiamente superato, in campo cinematografico, e lo mostrano i casi di Schindler’s List o de La vita è bella. No, rispondo all’obiezione, quelle rappresentazioni non sono dal di dentro della sofferenza, anzi ne rimuovono la sostanza, nel loro intento consolatorio: non ci trattano da adulti, ci tengono al riparo della sofferenza, come fa il Benigni personaggio con il figlio. Nemes fa tutt’altra cosa. Prende frontalmente l’impegno di vivere e far vivere l’indicibile e irrappresentabile sofferenza.

Lo fa proponendo di collocare nell’assurdo dello scenario di morte scientifica e impersonale una storia apparentemente ancora più assurda, volta riscattare la morte come fatto umano e dunque in quanto tale carico di soggettività. La storia rappresentata è assolutamente lineare. ” Il protagonista, Saul, è un componente del Sonderkommando di Auschwitz, ossia uno dei prigionieri, periodicamente uccisi e sostituiti, che aiutavano gli aguzzini nella gestione dello sterminio: accompagnare nelle camere a gas, pulire, bruciare i corpi. Ma un giorno Saul vede un bambino sopravvissuto al gas e finito da un medico, e decide di dargli degna sepoltura, secondo il cerimoniale del Kaddish” (così da L’Espresso).

Ma come è resa, come è messa in scena questa storia? Qui la questione si fa seria. Anzi la sua sostanza sta tutta lì. Nemes fa due scelte di fondo: la prima è di adottare una chiave realistica sul versante acustico/sonoro; la seconda di usare effetti flou sul piano visivo, riducendo il campo di visibilità alle cose che Saul trova più direttamente davanti a sé e impegnandosi a seguirne da dietro le incessanti peregrinazioni. In questo modo l’immedesimazione da parte di te spettatore è totale. Per due ore partecipi di quella sofferenza. Non ti importa che sia in preparazione una ribellione, del resto impossibile, non ti importa delle morti che hai attorno e dei rischi mortali che corri, ti importa solo di trovare un rabbino e di salvare dalla morte impersonale quell’unica persona, quel figlio in cui ti immedesimi di quel padre presunto in cui ti immedesimi. Non importa nemmeno se ci riuscirai. Importa solo che tu lo faccia e che così tu renda viva quella morte.

Non a caso, continuando il dialogo, Didi-Huberman scrive in forma di lettera al regista un magistrale saggio di analisi del film, e lo pubblica in libro qualche mese fa, dopo il successo di Cannes. Si intitola Sortir du noir. Lì l’uscita dal nero della non rappresentabilità acquisisce tra le altre cose il merito di chiamare in causa Walter Benjamin e il suo saggio Il narratore. Certamente una lettura impegnativa, quella, come del resto tutti gli scritti di Benjamin. Ma noi italiani, nel caso, siamo avvantaggiati, potendo contare su un’edizione “didattica” curata da Alessandro Baricco, dove molti dei nodi vengono sapientemente sciolti. E uno di questi mi sembra particolarmente utile, quello che riporta il guardare e vivere la morte alle radici della narrazione epica, di una narrazione per così dire a bassa definizione, così diversa da quella ad alta definizione del romanzo o dell’informazione storica o cronachistica. Una narrazione che ti fa vivere e ti porta ad essere tu stesso narratore, in una logica sempre più di oralità che ritorna, sia pure dentro la tecnologia più avanzata e sofisticata. Forse è possibile, oggi, anzi è doveroso rappresentare Auschwitz: è dunque un diritto delle nuove generazioni che si generino narrazioni, e che si producano immaginari di cose non immaginabili. Ecco, il cinema è anche questo, e su questo può e deve giocare la sua forza: empatia e pedagogia.

(da LTAonline: https://ltaonline.wordpress.com/2016/02/01/liceita-e-educativita-di-una-rappresentazione/)

Commenti

un Premio Oscar dovuto più che meritato per il miglior film in assoluto di questo anno

Ho visto finalmente il film. Un giudizio psichiatrico (non estetico) a caldo. Vi sono magistralmente contrapposti due deliri: il delirio collettivo nazista e il delirio individuale di paternità. E' chiaro che un delirio, sia individuale sia collettivo è un universo, cioè è un mondo chiuso, dove non si può entrare e da cui non si può uscire. Non c'è terapia per il delirio, perché è fondato su qualcosa di ineluttabile. Nel caso, la celebrazione della morte sia collettiva (del popolo ebreo) sia individuale (del figlio). Mai poi, era veramente suo figlio il figlio di Saul? La domanda apre una nuova dimensione di lettura: l'intreccio tra morte e inganno autoriferito. Epico.

"Il guardare e vivere la morte alle radici della narrazione epica, di una narrazione per così dire a bassa definizione, così diversa da quella ad alta definizione del romanzo o dell’informazione storica o cronachistica" è il punto acquisito da questa recensione e – mi sembra – dal film, che non ho visto. La narrazione a bassa definizione rientra meno nella diacronia, per esempio romanzesca, e più nella sincronia dell'atto poetico. Pone tutti sullo stesso piano di immanenza, direbbe Deleuze, il piano dell'essere per la morte. E' un piano dove osservatori diversi osservano la stessa cosa invariante. Curioso: è un momento in cui la poesia più alta si avvicina alla scienza più astratta, per esempio alla teoria della relatività, che Einstein preferiva chiamare teoria degli invarianti. Perché non era solo teoria.

Antonello Sciacchitano

Concordo pienamente. Scienze e humanities dovrebbero essere più vicine, anzi sono più vicine di quanto generalmente non si creda, o non si sia indotti a credere per la forza delle istituzioni (di cui sopravvivono gli scheletri). Anche in questo senso il film è coraggioso, perché va oltre ogni limite razionale, o meglio della razionalità dominante, quella perbenistica. Dirle che le auguro di vederlo, il film, equivale a dire che mi auguro che lei trovi il coraggio (ce ne vuole) per fare la scelta di vederlo, per poi avere più spazio per pensarlo e ripensarlo.

Roberto Maragliano

ciò che mi ha colpito qunado ho visto a NYC, a Natale, questo capolavoro che vorrei rammentare essere un'opera prima è stato il lungo silenzio che ha pervaso me e tutto il pubblico alla fine della proiezione. Certo ci vuole coraggio a vederlo Roberto ma ne vale davvero la pena

Quel che mi acchiappa e mi dà da pensare è la possibilità di vedere la cosa della persecuzione "dal di dentro". A ben vedere c'è una cosa ben precisa che si può vedere SOLO dal di dentro, ed è l'universo stesso. Noi non disponiamo dello sguardo dal di fuori, come quello di dio. Vedere la persecuzione dal di dentro ce la fa sentire universale, una cosa che appartiene a noi, al nostro universo di pensiero, in un certo senso necessaria al nostro essere uomini, sia che siamo perseguitati sia persecutori.

Antonello Sciacchitano