IL SOGGETTO COLLETTIVO

Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale

Siamo in tre, non in due

"Non è mai mancata un’avvertenza etico-deontologica in psichiatria. Un’antica linea di riflessione ha infatti costantemente riproposto il problema del senso, dei limiti delle coordinate antropologiche, delle priorità morali dell’esercizio terapeutico in psichiatria. Solo da alcuni decenni però assistiamo a una codificazione più puntuale: si pensi alla Dichiarazione sull’impiego e sull’abuso di sostanze psicotrope, redatta dall’Assemblea Medica Mondiale nel 1975 e, prima ancora, alla Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali, del 1968, riconosciuta dall’ONU nel 1971."

È questo l’incipit di un testo, intitolato Problemi di etica in psichiatria, che ha quasi vent’anni sulle spalle, ma non li dimostra. Scritto da Paolo Cattorini, docente di Bioetica all’Università di Pavia, per il Trattato italiano di psichiatria, edito da Masson Italia nel 1999 a cura di Pancheri e Cassano (pag. 3877), si muove all’interno di una logica idealistica. A vent’anni di distanza è interessante rileggerlo analiticamente. Sulla base della contingenza storica italiana di quei tempi l’autore pone così il problema:

"Per ciò che attiene l’ambiente italiano, molto del dibattito precedente alla legge 180 e molto di quello attuale, teso alla riforma della medesima [Schiavone, 1994], è attraversato da argomentazioni etiche, cioè da valutazioni e proposte su quale sia l’ideale di psichiatria e di istituzione psichiatrica che si dovrebbero promuovere (corsivo mio, ibidem)."

Cattorini presuppone l’esistenza ma non formula esplicitamente un “ideale di psichiatria e di istituzione psichiatrica che si dovrebbero promuovere”. Visti i risultati dei conseguenti programmi idealistici, conservatori o riformisti che siano stati, ha senso chiedersi se sia possibile e augurabile concepire e perseguire nell’universo “psi” impostazioni non idealistiche, forse meno ideologiche.

Il punto focale da cui prendere le distanze per far partire l’analisi di pratiche “psi” alternative al paradigma idealistico è il vitalismo, che innerva gran parte del dibattito bioetico contemporaneo. L’Italia ha contribuito non poco al vitalismo, avendo avuto una compromissione di lunga data con l’idealismo (da Vico a Croce). Scrive ancora Cattorini:

"Negli ultimi anni tuttavia è enormemente cresciuta la letteratura specificamente rivolta alla problematica morale in ambito psichiatrico [Schiavone, 1990; Schiavone, 1993] e si è giunti a proporre l’adozione nel contesto italiano di un codice etico-deontologico per gli operatori della salute mentale [Giannelli, 1991]. Le ragioni di questo ritorno dell’etica in psichiatria vanno riportate, almeno in parte, a quello che più in generale è stato definito movimento bioetico, ossia a un diffuso dibattito culturale, animato dall’intento di approfondire i problemi morali connessi all’evoluzione biomedica, dibattito strutturatosi in una disciplina specifica, detta appunto bioetica, la quale:

– viene a trattare nuovi problemi rispetto alla tradizionale etica medica;

– esige una coerente razionalità argomentativa;

– esige uno stile di lavoro interdisciplinare;

– impegna infine a considerare tematicamente il contesto pluralistico e secolarizzato in cui viviamo."

Tutto giusto. Idealismo, vitalismo e deontologia fissano le coordinate metodologiche di riferimento nel piano dove si svolgono il lavoro medico, in generale, e la pratica psichiatrica, in particolare. Sono coordinate proiettive omogenee, si direbbe in geometria: proiettano un’ideale di vita sulla vita. Mi chiedo se sia possibile sollevarsi da questo piano, adottando una logica diversa da quella proiettiva che presuppone la convergenza asintotica a qualche ideale, magari in nome della vita o di quella che idealmente si ritiene “la vita”, praticando esclusivamente le norme di qualche codice deontologico. Credo di sì e cerco di argomentarlo, sfruttando buona parte delle riflessioni di Cattorini che, nel suo ambito, sono serie e approfondite.

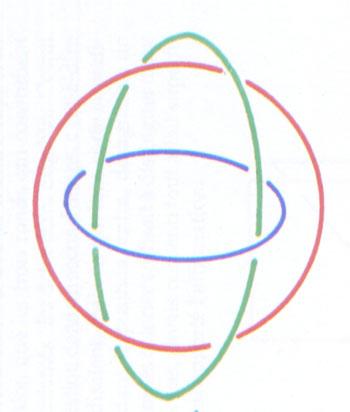

Con Cattorini lo psicanalista condivide il numero tre. Per Cattorini gli attori del gioco deontologico sono due soggetti e un ideale, cui entrambi i soggetti si devono conformare. I tre attori non sono sullo stesso piano ma ordinati gerarchicamente in verticale: al livello più in basso ci sta il paziente, che ha bisogno del medico per lenire la propria sofferenza; in mezzo ci sta il medico che ha bisogno delle linee guida deontologiche, fissate da qualche commissione o qualche ministero, per mettersi in pace con la coscienza; al top c’è la deontologia, elaborata dalle autorità “scientifiche”, in realtà politiche, del paese. Tra queste le voci di secondo piano sono quelle dei medici, di terzo piano quelle dei pazienti; le voci principali sono quelle religiose e universitarie, genericamente improntate a una concezione della biologia, che si spaccia per “naturale” ma in realtà è finalizzata a conservare in modo naturale l’ordine costituito. Il risultato, la dottrina bioetica, è la voce del padrone.

Tale risultato non è nuovo: l’idealismo è la filosofia che già nel IV secolo fu da Platone messa a servizio del potente. L’ideale è ciò che al potente serve per mantenere il potere; perciò il potente richiede con forza al soggetto individuale di identificarsi alla norma che si confà al potere, senza contribuire per nulla alla sua costruzione. Tutta la psicologia delle masse di Freud è costruita sull’impianto idealistico. Tradendo l’intuizione anti-idealistica dell’inconscio, Freud basa la propria psicologia sociale sull’identificazione dell’Io all’ideale, rappresentato dal Führer. Nel nostro caso il travestimento scientifico della norma morale è biologico: si chiama bioetica e pretende governare la vita di tutti e di ciascuno alla stregua di ogni ideologia.

Se non è stato appiattito su qualche dottrina magistrale, lo psicanalista si orienta a un programma di lavoro e di ricerca dove gli attori che partecipano al gioco etico sono ancora tre, ma sono tre soggetti concreti: due individuali, il medico e il paziente, e uno collettivo, la società, pluralisticamente intesa. Al soggetto collettivo sono dedicate le pagine più ponderate dello scritto di Cattorini. Il quale non si nasconde e non nasconde a chi legge la conflittualità intrinseca alla deontologia biomedica. Si destreggia nel conflitto (a mio parere inevitabile in ogni approccio idealistico) facendo interagire tre principi: di autonomia, di beneficenza e di giustizia, uno per ciascun attore della triade, che con un po’ di fantasia teorica lo psicoanalista può mettere in corrispondenza con la triade freudiana: il malato dalla parte dell’Es, il medico dalla parte dell’Io e la norma bioetica dalla parte del Super-Io. I tre principi entrano non di rado in conflitto nel caso “in cui un malato rifiuti espressamente una terapia, che lo psichiatra giudichi invece come la più benefica per il suo stato” (p. 3878).

Il principio di autonomia è il modo burocratico per dire che si rispetta la soggettività del malato, il suo corredo di esigenze e, perché no? di pregiudizi. “Due malati, in condizioni psicopatologiche simili, potrebbero lecitamente optare per due condotte terapeutiche diverse, se diverso fosse il senso che ciascuno attribuisse a una certa decisione” (ibidem). Il rispetto, però, è solo formale o “metodologico”, come eufemisticamente dice Cattorini, presa come Bibbia la Psicopatologia generale di Karl Jaspers, “la quale (è stato sostenuto in sede storiografica) sta alla psichiatria come la Critica della ragion pura sta alla fisica newtoniana, poiché svolge il ruolo di critica della ragione psicopatologica” (ibidem). Il presupposto idealistico di Jaspers è molto chiaro: la totalità della persona e la sua anima infinita e onnicomprensiva. Sono da meditare queste parole programmatiche di Jaspers, riportate da Cattorini:

"Il nostro tema è l’uomo totale nella condizione di ammalato, in quanto la sua malattia è psichica e condizionata dallo psichico. Chi sapesse che cosa è l’anima umana, di quali elementi sia costituita, da quali forze ultime venga mossa, potrebbe fornire un disegno schematico della struttura dell’anima; potrebbe abbozzare in questo schema ciò che descriverebbe successivamente per esteso. Ma per chi ritiene l’anima umana un infinito onnicomprensivo (Umgreifend), che egli non afferra nella sua totalità, ma che penetra indagando con metodi diversi, allora quegli non lascerà dominare nessuno schema generale (p. 3878)."

Cattorini rincara la dose di idealismo, spingendolo ai limiti dell’inconoscibile (inconscio):

"La libertà dell’uomo, la sua volizione incondizionata, la sua progettualità originaria, l’irripetibilità della sua fede costituiscono ciò che Jaspers chiama “esistenza possibile” (mögliche Existenz) e che rappresenta lo sfondo inconoscibile e imprevedibile da cui emergono i conoscibili oggetti della psicologia e della psicopatologia. Mantenere in tensione i diversi metodi scientifici e custodire tematicamente l’orizzonte inconoscibile dell’Umgreifend, questi sono dunque i compiti generali della riflessione metodologica relativa all’ambito sia psicopatologico che pratico (ibidem)."

Ma già il secondo principio, quello di beneficenza, prospetta il potenziale conflitto.

"Mai lo psichiatra può prescindere dal suo mandato fondamentale, che è quello di agire per l’interesse, per il bene del malato custodendo la propria dignità e indipendenza professionale da indebite pressioni da parte del potere militare o politico. Che cosa significa però concretamente operare nell’interesse del malato? La semantizzazione di questo bene non è in realtà univoca (p. 3879)."

È chiaro che l’assetto idealistico particolare della psichiatria va calato in quello più generale della medicina, valido sin dai tempi di Ippocrate, che può ben essere considerato l’ispiratore di Platone. (Vedi nel Fedro il riconoscimento esplicito di Platone della metodologia eziologica ippocratica, che interpreta gli effetti come segni – sintomi – delle cause.) “Come in medicina somatica, anche in psichiatria la restitutio ad integrum della parte malata non può essere cercata ad ogni costo, ad esempio laddove essa si compia a scapito di un più generale 'benessere'” (p. 3879).

Con un granellino di sale si evita il conflitto. Sempre? Onestamente e acutamente Cattorini riconosce che

"in psichiatria si manifesta con più chiarezza ciò che vale anche in medicina somatica e cioè che i principi di autonomia e beneficenza sono distinguibili, ma non separabili. Il dovere di fare il bene del malato (come chiede il principio di beneficenza) impone infatti di considerare ciò che il malato ritiene esser bene per lui, alla luce dei propri valori morali. Per converso, se il principio di autonomia viene inteso come il dovere di promuovere (e non solo di rispettare passivamente) l’esercizio autonomo della libertà personale, si potrebbe dire che in psichiatria i due principi tendono ad identificarsi [Holmes, Lindley, 1994]. Un esempio di questa intersezione è offerto dal tema del consenso alle cure. Nella comune pratica clinica i principi dell’etica chiedono che il medico agisca per il bene del malato e gli comunichi in dettaglio solo ciò che è più rilevante per le decisioni terapeutiche (ibidem)."

Cattorini avvia a questo punto una dettagliata disamina delle condizioni di validità del consenso, ripartite anch’esse attorno ai tre poli soggettivi della capacità decisionale, della libertà decisionale, dell’informazione adeguatamente data dal medico e adeguatamente intesa dal malato. La problematica è particolarmente scottante nel caso della sperimentazione clinico-farmacologica, che impegna un decimo del saggio di Cattorini ma che qui tuttavia non affronto.

Ai fini di questa rubrica è, tuttavia, più interessante la trattazione del dovere di riservatezza perché porta a considerare la dimensione collettiva del problema etico, che Cattorini riassume nel principio di giustizia. Di esso il nostro autore dà due versioni: una di destra, diciamo, in termini di legalità deontologica e di rispetto dei diritti del singolo alla riservatezza, e l’altra di sinistra, in termini di giustizia, anche se non codificati, a beneficio di terzi, per esempio per denunciare un complotto dannoso per altri di cui il medico abbia avuto notizia nel suo studio.

Per il medico di destra, orientato al bene del singolo, “il principio di giustizia tiene conto delle gravi conseguenze sociali, esterne alla diade medico-malato, dovute alla possibile perdita di fiducia che la società attualmente nutre nell’impegno di riservatezza della classe medica” (p. 3881). Per il medico di sinistra, orientato al bene comune, “il principio di giustizia chiede di salvare un terzo innocente su cui incombe un pericolo grave, che si ritenga ragionevolmente probabile e che invece sarebbe evitabile se da lui conosciuto” (p. 3882).

E veniamo, alla fine, al punto etico imprescindibile: la parresia, direbbe Foucault, cioè il dire la verità. Bisogna dire allo schizofrenico che è schizofrenico, ammesso che il termine “schizofrenico” rientri nel suo dialetto? Sul punto, meglio che sui precedenti, si differenziano in modo abbastanza netto le posizioni del filosofo della bioetica e dello psicanalista che, non essendo idealista, volentieri lascia cadere il prefisso “bio” dall’etica, in quanto condensato di opposte ideologie. (Ricordo al non filosofo l’aforisma 121 della Gaia scienza di Nietzsche: La vita, neanche un argomento). Nella fattispecie il filosofo Cattorini si dimostra ben informato sulle posizioni dello psicanalista. La verità ha sempre un’imprescindibile dimensione collettiva. Non esiste verità del singolo che non sia verità anche dell’altro e in rapporto all’altro. Cioè, la verità è sempre verità morale. Questo è un punto cruciale, già segnalato dagli Stoici, per i quali logica e morale si incrociano. Esiste una parziale antitesi tra verità e linguaggio, per cui la verità non si può dire tutta sempre e comunque. Se si potesse dire tutta, si andrebbe incontro alla contraddizione dell’enunciato “Io mento” che è vero se dico il falso e falso se dico il vero. Parallelamente non si può dire quale sia il sommo bene e la morale non può essere categorica, come supponeva Kant, il filosofo idealista. La morale può essere sempre e solo par provision, affermava Cartesio. “L’onestà non ha bisogno di regole”, ribadiva nel 1942 Camus nel Mito di Sisifo. Il filosofo Cattorini è ben avvertito sul punto. Cita addirittura il seminario di Lacan sull’etica della psicanalisi, là dove lo psicanalista argomenta contro la morale utilitaristica dei beni [Lacan, 1994].

Il risultato non è del tutto negativo, a patto di uscire dalla gabbia idealistica e dal suo connesso vitalismo. In assenza della norma morale ideale non resta che il lavoro analitico del soggetto collettivo per mettere provvisoriamente a punto una morale che, pur essendo contingente, ha tutte le valenze della pratica etica di rispetto dell’altro. Sul punto Freud fu all’avanguardia, concependo per l’etica la dimensione dell’esperimento terapeutico. Nel Disagio nella civiltà del 1930 parlò, infatti, dell’etica come di therapeutischer Versuch, “tentativo-esperimento terapeutico”. “Die Ethik ist also als ein therapeutischer Versuch aufzufassen, als Bemühung, durch ein Gebot des Über-Ichs zu erreichen, was bisher durch sonstige Kulturarbeit nicht zu erreichen war” (“L’etica va allora concepita come esperimento terapeutico, come sforzo di raggiungere attraverso il dettato del Super-Io ciò che il lavoro della civiltà non è finora riuscito a raggiungere” [Freud, 1930]. Si tratta di un sublime hapax che, mentre coglie la dimensione autoterapeutica, nel senso di “civilizzante”, della morale collettiva, libera la terapia dall’assoggettamento allo schematismo medicale della diagnosi-prognosi-terapia. Non si tratta più di promuovere la restituzione di uno stato premorboso ma di favorire il bene comune, anche se non se ne ha la precognizione certa come quella che può dare l’ideale.

In pratica, Freud concepisce l’etica come terapia a fronte della generalizzata e patologica tendenza di Homo sapiens all’aggressività reciproca. Il presupposto ideologico freudiano dimentica che l’aggressività intraspecifica è solo mezza verità, l’altra metà essendo la cooperazione. Homo sapiens è sopravvissuto collettivamente da 190.000 anni perché ha cooperato e sopravvivrà se coopererà. Lo stesso bipedismo, acquisizione biologica fondamentale, non si sarebbe affermato senza il contributo culturale dell’assistenza reciproca, a cominciare dall’allevamento della prole, nata immatura per l’espulsione precoce del feto dal bacino ristretto delle femmine bipedi. Questo concreto rispetto della vita dell’altro, a cominciare da quella del figlio, non ha nulla a che fare con l’astratto élan vital di certa filosofia idealistica, paradigmatica quella di Bergson; è il concreto “lavoro della civiltà” o Kulturarbeit, come lo chiamava Freud.

Rispetto a questa intuizione antropologica la psicanalisi classica è rimasta in arretrato. Lo stesso termine Kulturarbeit non è censito nell’indice analitico delle opere di Freud, a testimonianza dell’arretratezza morale degli epigoni freudiani rispetto alla lungimiranza del creatore della psicanalisi. Le tredici ricorrenze del termine Kulturarbeit nelle opere di Freud vedono nella traduzione ufficiale italiana tredici traduzioni diverse, alcune proprio cervellotiche. Il punto si è dimostrato arduo. Perfino lo stesso Freud non fu all’altezza di sé stesso. Nel testo Analisi finita e infinita del 1937, volgarmente noto come Analisi terminabile interminabile, Freud ricadde nella deontologia medica, finalizzata alla restituzione nel soggetto individuale della situazione precedente le rimozioni nevrotiche infantili. Non parlò di etica della cura, neppure in riferimento al Super-Io, per definizione deontologico.

Il discorso etico sembra chiuso e inaccessibile all’ortodossia. Potrebbe forse riaprirsi promuovendo la psicanalisi del collettivo. Dove il genitivo va inteso in senso soggettivo prima che oggettivo. È il collettivo che promuove l’etica giusta, la psicanalisi adatta alla propria convivenza. Qui il vitalismo si riaffaccia ma in forma debole, rispetto a quello individualistico, promosso dalle etiche utilitaristiche o edonistiche dei beni, magari utilizzando delle psicoterapie adattative. Si tratta della vita del collettivo; si tratta di una vita radicata nel sapere comune che è inconscio, prima che codificato dal senso comune, sempre bendisposto verso chi detiene il potere. Su questo punto Jung tentò invano di correggere Freud. La correzione della morale individualistica, vigente oggi in psicanalisi, potrebbe passare attraverso l’elaborazione della nozione di “debito etico” di ciascuno verso tutti (il viceversa è stato inflazionato). Si tratta di una nozione affine a quella lacaniana di “debito simbolico”, dove con il termine “simbolico” non ci si riferisce però al Grande Altro del linguaggio, una nozione astratta, ma al concreto “altro generalizzato” della sociologia pragmatica di Herbert Mead. Nell’altro generalizzato, che è la fonte del nostro sapere inconscio – protorimosso, direbbe Freud – si radica la vera forza morale che apre il soggetto individuale al soggetto collettivo attraverso le varie, nonché precarie, modalità di cooperazione collettiva.

È però difficile che le associazioni psicanalitiche accettino questa posizione morale, affidando ai collettivi l’elaborazione “dal basso” della morale psicanalitica. Le associazioni psicanalitiche hanno statuti ecclesiali, dove la morale cala dall’alto come “la terapia che salva”. L’aveva previsto già Freud nell’analisi della psicologia delle masse su base identificatoria; ma non previde che il movimento psicanalitico, identificandosi ai successivi maestri e indottrinandosi nelle rispettive ideologie, sarebbe finito proprio lì isterilendosi. Tuttavia, conviene tentare l’esperimento etico collettivo, prima che la psicanalisi decada definitivamente a banale buon senso. Ne ho trattato con maggiore ampiezza nel testo pubblicato su “aut aut” (371, settembre 2016, p. 165), intitolato “Verso una psicanalisi del soggetto collettivo”, cui rimando.

So bene che un testo, come una rondine, non fa primavera. Certe convinzioni, tipicamente quelle idealistiche, ormai non sono scritte solo sulla carta. Da millenni sono scritte nei corpi biologici e nei corpi sociali. Non sarà un pezzo di carta o un link informatico come questo a cambiare le cose, provocando una mutazione ideologica. Il fatto politicamente rilevante, con cui fare i conti, è che l’ideologia vigente dà sicurezza, anche economica; al singolo offre la protezione istituzionale dell’establishment, anche se è falsa. Ciò fissa e consolida l’ideologia contro ogni argomentazione logica, conferendole lo status di delirio collettivo. Nessuno si arrischia a pensare diversamente dalla maggioranza, se il cambiamento compromette la sicurezza personale (nei regimi totalitari) o il portafoglio (nei regimi liberali). Non resta che inaugurare un lavoro collettivo alternativo e innovativo di pochi coraggiosi che non siano stati ancora ideologizzati. Saremo noi “freudiani coraggiosi”? Basterebbe ricominciare da tre, come aveva intuito un nostro grande comico, prematuramente scomparso. Per fare che? Basta poco per cominciare. Si potrebbe, per esempio, leggere e commentare insieme, per esempio in un gruppo fb, La peste di Camus (1947), per imparare dal dottor Rieux a scavare la fertile faglia tra tecno-scienza biomedica e morale collettiva. Sarebbe la peste che preconizzava Freud, sbarcando in America nel settembre del 1909.

Per finire segnalo un’affinità formale – problematica dal punto di vista vitalista – ma interessante da sviluppare tra l’uomo dei ratti di Freud e l’uomo dei ratti di Camus, preannunciata già nell’incipit del capolavoro di Camus: “Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort, au milieu du palier” (La mattina del 16 aprile il dottor Bernard Rieux uscì dal suo ambulatorio e si imbatté in un ratto morto in mezzo al pianerottolo). I ratti di Freud erano vivi, quelli di Camus morti. Che differenza fa rispetto al significante? Alla fine del romanzo Camus si chiede: “Cosa vuol dire la peste?”. La risposta che si dà è fulminante: “La peste è la vita, dopo tutto”. Cacciato dalla porta insieme all’idealismo, il vitalismo fa ritorno dalla finestra del meccanicismo senza il suo compagno di sempre, l’idealismo. Compreso tra gli estremi della vita e della morte, Sisifo compie la sua eterna e meccanica oscillazione. Rammento che già prima della Peste Camus aveva scritto Il mito di Sisifo (1942), che ne porge le coordinate teoriche.

Che a noi possono servire, magari, per non confondere la deontologia con l’etica.

Bibliografia

Freud S., “Das Unbehagen in der Kultur” (Il disagio nella civiltà, 1930), in Sigmund Freud gesammelte Werke, vol. XIV, Fischer, Frankfurt a.M. 1999, 503.

Giannelli A.: La dimensione (bio)etica dell'agire psichiatrico: verso la redazione di un decalogo. In: Giannelli A., Mencacci C. (a cura di): // dilemma etico in psichiatria. Milano, 1991, Fondazione Varenna, 17-29.

Holmes J., Lindley R.: Ethics and Psychotherapy. In: Gillon R. (Ed.) Principles of Health Care Ethics. Wiley & Sons, London, 1994, 671-680.

Lacan J.: Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). A cura di G.B. Contri, Einaudi, Torino, 1994, pp. 11-15.

Schiavone M.: Bioetica e psichiatria. Patron, Bologna, 1990.

Schiavone M.: I confini della psichiatria. Aspetti epistemologici e deontologici. Patron, Bologna, 1993.

Schiavone M.: Aspetti etici dell'abbandono del malato mentale. Psichiatria Oggi, 1994, 1, 1-3.

2 settembre 2016