La coscienza nelle neuroscienze INTERVISTA A FRANCISCO VARELA

25 marzo, 2017 - 18:46

25 marzo, 2017 - 18:46

NOTA BIOGRAFICA

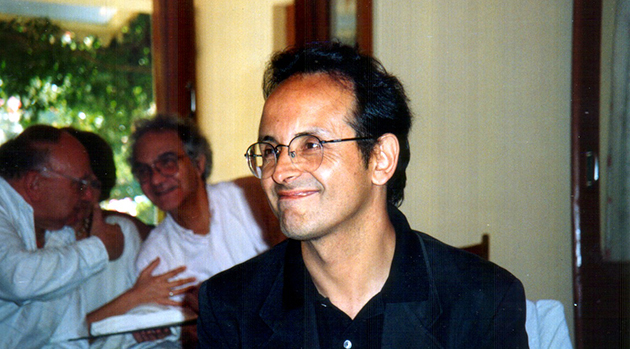

Il biologo cileno Francisco Varela (Santiago del Chile 1946 – Parigi 2001) ha goduto di una grande notorietà ben al di là della cerchia dei biologi e dei neuroscienziati: le sue teorie hanno suscitato un vivo interesse tra filosofi e studiosi della cosiddetta “complessità”, come Edgar Morin, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, e altri. In particolare è noto per aver sviluppato, assieme al suo maestro Humberto Maturana (nato nel 1928, vivente), anch’egli cileno, il fortunato concetto di autopoiesi.

Dopo una laurea in biologia all’Università del Cile, Varela ottenne un PhD ad Harvard con una tesi sulle retine degli insetti. Dopo il colpo di stato di Pinochet in Cile emigrò per sette anni negli Stati Uniti, dopo di che tornò in Cile. Nel 1986 si trasferì a Parigi, dove è rimasto fino alla sua morte prematura, a 55 anni. A Parigi insegnò scienze cognitive ed epistemologia alla prestigiosa Ecole Polytechnique, e neuroscienze all’Università di Parigi. Dal 1988 in poi diresse un gruppo di ricerca al CNRS (Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica).

V. divenne noto a seguito del libro del 1980, scritto con H. Maturana, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente (Marsilio, prima edizione 1985). A seguito, sempre con Maturana, pubblicò L’albero della conoscenza (Garzanti, 1987) e Macchine ed esseri viventi (Astrolabio-Ubaldini 1992). Il loro concetto di autopoiesi è connesso alla teoria dei sistemi biologici: i sistemi viventi sarebbero caratterizzati da una struttura organizzata al fine di mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e la propria autonomia rispetto alle variazioni dell'ambiente.

In seguito Varela, staccandosi dalle impostazioni di Maturana, sviluppò la cosiddetta neurofenomenologia, ovvero un approccio neuroscientifico ispirato alle teorie filosofiche della fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty. Da qui l’idea di una embodied philosophy, attraverso la quale si criticava l’impostazione prevalente nelle neuroscienze – un sapere cognitivo puramente mentale sconnesso dal corpo – per affermare invece la stretta relazione tra corpo e mente. Da qui anche l’idea di una “scienza in prima persona” nella quale lo scienziato mette in gioco la propria soggettività in modo che questa sua esperienza possa essere verificata.

La neurofenomenologia ha preso piede in Francia grazie a Jean Petitot.

Varela negli anni ’70 si convertì al buddhismo tibetano, e da allora ha intrapreso vari studi che avevano per oggetto gli stati mentali prodotti dalla meditazione buddhista. Importante per lui fu la frequentazione del Dalai Lama. Nel 1987, assieme a R. Adam Engle fondò il Mind and Life Institute, tuttora attivo, per studiare i rapporti tra le scienze moderne e il buddismo, in particolare le pratiche meditative e contemplative.

Varela mi concesse questa conversazione per la RAI (programma Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche) quattro mesi prima della sua morte.

Il biologo cileno Francisco Varela (Santiago del Chile 1946 – Parigi 2001) ha goduto di una grande notorietà ben al di là della cerchia dei biologi e dei neuroscienziati: le sue teorie hanno suscitato un vivo interesse tra filosofi e studiosi della cosiddetta “complessità”, come Edgar Morin, Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, e altri. In particolare è noto per aver sviluppato, assieme al suo maestro Humberto Maturana (nato nel 1928, vivente), anch’egli cileno, il fortunato concetto di autopoiesi.

Dopo una laurea in biologia all’Università del Cile, Varela ottenne un PhD ad Harvard con una tesi sulle retine degli insetti. Dopo il colpo di stato di Pinochet in Cile emigrò per sette anni negli Stati Uniti, dopo di che tornò in Cile. Nel 1986 si trasferì a Parigi, dove è rimasto fino alla sua morte prematura, a 55 anni. A Parigi insegnò scienze cognitive ed epistemologia alla prestigiosa Ecole Polytechnique, e neuroscienze all’Università di Parigi. Dal 1988 in poi diresse un gruppo di ricerca al CNRS (Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica).

V. divenne noto a seguito del libro del 1980, scritto con H. Maturana, Autopoiesi e cognizione. La realizzazione del vivente (Marsilio, prima edizione 1985). A seguito, sempre con Maturana, pubblicò L’albero della conoscenza (Garzanti, 1987) e Macchine ed esseri viventi (Astrolabio-Ubaldini 1992). Il loro concetto di autopoiesi è connesso alla teoria dei sistemi biologici: i sistemi viventi sarebbero caratterizzati da una struttura organizzata al fine di mantenere e rigenerare nel tempo la propria unità e la propria autonomia rispetto alle variazioni dell'ambiente.

In seguito Varela, staccandosi dalle impostazioni di Maturana, sviluppò la cosiddetta neurofenomenologia, ovvero un approccio neuroscientifico ispirato alle teorie filosofiche della fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty. Da qui l’idea di una embodied philosophy, attraverso la quale si criticava l’impostazione prevalente nelle neuroscienze – un sapere cognitivo puramente mentale sconnesso dal corpo – per affermare invece la stretta relazione tra corpo e mente. Da qui anche l’idea di una “scienza in prima persona” nella quale lo scienziato mette in gioco la propria soggettività in modo che questa sua esperienza possa essere verificata.

La neurofenomenologia ha preso piede in Francia grazie a Jean Petitot.

Varela negli anni ’70 si convertì al buddhismo tibetano, e da allora ha intrapreso vari studi che avevano per oggetto gli stati mentali prodotti dalla meditazione buddhista. Importante per lui fu la frequentazione del Dalai Lama. Nel 1987, assieme a R. Adam Engle fondò il Mind and Life Institute, tuttora attivo, per studiare i rapporti tra le scienze moderne e il buddismo, in particolare le pratiche meditative e contemplative.

Varela mi concesse questa conversazione per la RAI (programma Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofiche) quattro mesi prima della sua morte.

Parigi, 29 gennaio 2001

Laboratorio LENA all’Ospedale della Pitié-Salpétriêre

Sergio Benvenuto - Ci può delineare la situazione del dibattito odierno nelle neuroscienze sul tema della coscienza?

Francisco Varela - Lo studio della coscienza come oggetto di scienza è collegato con le neuroscienze cognitive, come vengono chiamate oggi. Questo tema è stato rimosso come una malattia nevrotica ed è ritornato come torna il rimosso; è stato rimosso una seconda volta e adesso ritorna di nuovo. Ci sono periodi in cui viene messo completamente da parte e altri in cui suscita una vera e propria infatuazione. All’inizio del secolo l’indagine della coscienza è stata una passione in Europa e in America, soprattutto in Germania, ma anche in America con William James - la psicologia, che a quel tempo era l’equivalente delle neuroscienze, era interessata essenzialmente al problema della coscienza. Ma allora era anche in voga quello che si chiama oggi metodo in prima persona, l’accesso fenomenologico, diretto, introspettivo ai contenuti della mia propria esperienza.

Però tra il 1890 e il 1930-40 circa, l’interesse per lo studio scientifico della coscienza, per ragioni diverse, ha subito un’eclisse. Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la scienza europea è rimasta bloccata per riprendere negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti si è avuto il ciclo inverso: rimozione totale del tema. Era il periodo del comportamentismo skinneriano [da Skinner], quando il solo oggetto di scienza era il comportamento. Il comportamentismo - per il quale lo studio scientifico della mente poteva prendere come oggetto solo la manifestazione esterna del comportamento (movimento, percezione, intensità della percezione ecc.) - ha dominato per un lungo periodo non solo la psicologia, ma anche lo studio dei sistemi neuronali. Per un lungo periodo di tempo il comportamentismo ha costituito una specie di dogma che ha dominato gli ambienti scientifici degli Stati Uniti, e ha esercitato un influsso anche in Europa. Infine, negli anni Sessanta e all’inizio dei Settanta, comincia quella che si chiama oggi retrospettivamente la rivoluzione cognitiva.

La rivoluzione cognitiva consiste nel dire che l’approccio puramente comportamentista non sembra sufficiente a rendere conto di tutto quello che si osserva nella vita degli animali e degli uomini, e che bisogna fare l’ipotesi - cognitivista, appunto - che da qualche parte ci siano strutture interne, contenuti propri alla vita della mente, processi mentali non riducibili a meri comportamenti, come la memoria, la pianificazione, l’associazione, e via di seguito. Così sin dagli anni Settanta si è avuto il ritorno ai contenuti della mente attraverso la nozione di “cognizione”. Dal termine “cognizione” - diventato centrale negli anni Settanta, e ancora oggi molto importante - prendono nome le scienze cognitive: in queste, elementi provenienti dalla psicologia, dalla linguistica, e beninteso dalle neuroscienze, concorrono alla creazione di una disciplina che si sforza di studiare i contenuti cognitivi in quanto tali. Anche qui ci sono molte scuole e tendenze diverse. Per esempio, c’è un approccio che considera la cognizione come un sistema computazionale, come moduli computazionali; poi c’è un approccio più dinamico che si chiama connessionismo. Così, quando ho cominciato a lavorare come ricercatore negli anni Settanta, era al centro dell’interesse lo studio della cognizione, mentre era assolutamente vietato, scorretto, parlare di coscienza. La coscienza restava qualcosa di mistico, di pertinenza dei filosofi, più che un tema scientifico.

È stato necessario attendere l’inizio degli anni Novanta affinché, ancora una volta, in questo ciclo maniaco-depressivo della storia della scienza, tutt’a un tratto, si facesse strada finalmente l’idea che si potevano apprendere molte cose sulla cognizione: come nasce un’idea di movimento, come si costruisce un ricordo, come funziona l’emozione, ecc., come si articolano tutti i moduli in cui si articola la vita cognitiva di un animale o di un essere umano. E finalmente fa la sua comparsa qualcosa che sta in relazione di prossimità assoluta con la vita dell’uomo: la coscienza, il vissuto. È nata allora, quasi improvvisamente, una nuova ondata: quella che si chiama oggi scienza della coscienza. E tutt’a un tratto è diventato accettabile, anzi auspicabile, parlare di coscienza e chiedersi quale sia l’apparato cognitivo che rende possibile l’esistenza di un vissuto e di un mondo fenomenico [phénoménal]. Beninteso si parla sempre di animali - certi direbbero che la coscienza si trova soltanto nell’uomo, altri direbbero che è presente anche nei primati superiori. Ma, in tutti i casi, sotto determinate condizioni l’apparato cognitivo, di cui sappiamo ormai parecchie cose, rende possibile l’apparizione di questo fenomeno unico nell’universo che è avere un vissuto, o per usare l’espressione del filosofo americano Thomas Nagel, [autore di un famoso articolo: “Che effetto fa essere un pipistrello” (1974)], potersi porre la domanda “che cosa significa essere qualcuno?” e, per implicazione, “che cosa vuol dire avere un’esperienza?”

Da allora è cominciato il boom della coscienza. In questa fashion della coscienza c’è una fascinazione del mistero, per quello che è considerato lo zoccolo duro nello studio della coscienza; questo zoccolo duro non consiste nello spiegare un fenomeno o una capacità o un’abilità cognitiva qualsiasi considerata difficile, ma essenzialmente a portata di mano della ricerca scientifica. Il problema duro è: che cosa ci permette di dire che c’è un’emergenza della coscienza? Che cos’è la coscienza? Si vede bene che questo problema apre tutta una serie di discussioni filosofiche agitate, a volte addirittura violente. Si organizzano dei convegni. Per esempio nell’aprile del 2000 sono stato invitato a un grande congresso che costituisce un momento di incontro biennale su questi problemi, all’Università di Tucson in Arizona, sul tema “Verso una scienza della coscienza”. Vi hanno partecipato cinquemila persone, e si sono confrontate tutte le opzioni filosofiche in un dibattito veramente assai largo.

Benvenuto - Quali sono le ipotesi dominanti sul tema della coscienza oggi?

Varela - Anche se il panorama è assai vasto, si possono individuare certe preferenze. Non è difficile immaginare le ipotesi dominanti, perché negli scienziati continua a prevalere una tendenza un po’ riduzionista - non lo dico in senso peggiorativo – per cui si tenta di ricondurre il problema della coscienza a una spiegazione puramente materialista. Questo è il programma delle neuroscienze cognitive. Parlo di neuroscienze cognitive perché non si tratta soltanto dello studio del cervello, come nelle neuroscienze, ma dei nuovi metodi di mappatura [imagerie] cerebrale. I nuovi metodi per studiare il cervello in diretta nell’uomo, in maniera non invasiva, permettono di porre questioni cognitive senza toccare la persona e al tempo stesso permettono di avere accesso ai correlati neuronali. Dunque per la prima volta si può mettere un uomo sulla macchina MRI funzionale e dirgli “chiudi gli occhi e immagina il tuo cane che passa per strada”, e simultaneamente registrare l’attività cerebrale, vedere che risultato dà, e poi confrontarlo con il risultato che si ottiene mostrandogli la fotografia del cane per vedere che differenza c’è tra l’immaginare e il percepire. Tali questioni, che fino a qualche anno fa non potevano nemmeno essere poste, in quanto riguardano l’immaginazione e la vita mentale, sono assai vicine all’esperienza vissuta.

Benvenuto - Quali tecnologie hanno permesso i cambiamenti nella sperimentazione avvenuti recentemente?

Varela - Quando ci si riferisce a queste tecniche, in generale si pensa a metodi di mappatura [imagerie] cerebrale, capaci di prendere il cervello come un tutto e di usare diversi tipi di segnali, che permettono di ricostruire l’immagine di quello che avviene all’interno del cervello, senza toccare la persona. Ce ne sono essenzialmente tre.

La più nuova è la risonanza magnetica, MRI [imagerie par résonance magnétique], e in particolare l’MRI funzionale, che ci mette in grado di misurare i cambiamenti nell’alimentazione emodinamica delle diverse parti del cervello, che si accendono nella realizzazione di un compito. Si ottengono così le immagini che il pubblico ha già potuto vedere: un cervello con piccole macchie di colore, come un albero di Natale, che corrispondono per esempio all’atto di alzare un braccio o di avere un ricordo. Queste immagini erano impensabili fino a qualche anno fa.

Secondo metodo: abbiamo immagini un po’ più pesanti, ottenute con un’emissione di positroni, iniettando una sostanza che libera particelle radioattive. È come uno scanner, di quelli che si usano per le analisi cliniche, che serve a ricostruire l’emissione delle particelle e a restituire un’immagine dell’attività del cervello. E infine, last but not least, lo studio delle attività di superficie del cervello dispone oggi di apparecchi per fare magnetoencefalogrammi, i quali permettono di misurare i minuscoli campi magnetici che si trovano alla superficie della testa. Questi campi magnetici, estremamente precisi, mediante un trattamento matematico dei dati forniscono un’immagine dinamica dei processi cerebrali, che possono essere osservati da un’angolatura nuova. La combinazione di questi tre sistemi - la magnetoencefalografia, il PET [Positron Emission Tomography] e l’MRI [Images by Magnetic Resonance], Immagine di Risonanza Magnetica - è l’insieme delle tecniche che rendono possibile la nuova mappatura cerebrale. E si continuano a praticare le tecniche in uso già da lungo tempo, come la registrazione delle cellule per cui si inseriscono degli elettrodi all’interno del cranio. Questa è la neuroscienza classica, che si avvale della neurochimica e della neuroanatomia. Le nuove tecniche invece appartengono alle neuroscienze cognitive, perché permettono appunto di porre questioni propriamente cognitive su un substrato neurologico o, più precisamente, neuronale estremamente concreto.

La distanza tra coloro che lavoravano sul versante della psicologia e coloro che lavoravano sul versante delle neuroscienze è molto diminuita, fino a divenire pressoché inesistente: si lavora contemporaneamente sui due versanti. È questo uno dei motivi per cui si assiste alla rinascita degli studi sulla coscienza, ed è anche la ragione per cui le neuroscienze hanno un ruolo centrale nei dibattiti sulla coscienza. Le voci più ascoltate sono proprio quelle - come la mia e di molti altri - che fanno ricerche di laboratorio, operando sulla base delle neuroscienze cognitive, che sembrano fornire gli argomenti più diretti per legare l’esperienza e la coscienza al loro substrato biologico e cerebrale. Il problema è che la maggior parte dei miei colleghi scienziati propendono per il programma riduzionista, e sono mossi dal desiderio di trovare la coscienza da qualche parte, di trovare i circuiti o il luogo della coscienza o, per usare la parola-chiave, i correlati neuronali della coscienza - the neuronal correlates of consciousness, per cui viene universalmente usata l’abbreviazione NCC - in base alla speranza che i correlati neuronali della coscienza siano a portata di mano e che, magari con un duro lavoro, sia possibile trovarli. Per esempio uno scienziato del più alto livello, Sir Francis Crick, premio Nobel, scopritore con Watson della struttura del DNA, che ha dedicato una vita allo studio del cervello, è convinto di aver identificato i circuiti responsabili dei fenomeni di coscienza, e ha scritto un libro intitolato L’ipotesi misteriosa, in cui si dice tra l’altro: abbiamo scoperto che noi, con la nostra vita, la nostra esperienza, non siamo che a bunch of neurones, un fascio di neuroni. Ecco un pensiero decisamente riduzionista. Non sto facendo una caricatura, riprendo le parole e le scelte di uno scienziato di grande statura. Dunque, la nozione di un correlato neuronale della coscienza è veramente la posta in gioco essenziale. In che cosa consistono i correlati neuronali della coscienza? Sono stati trovati, o li dobbiamo ancora trovare? È possibile o impossibile? Questo è il dibattito fondamentale.

Benvenuto - Ci può esporre la sua posizione personale - antiriduzionista - in questo dibattito?

Varela - C’è una tendenza riduzionista, per cui la nozione di NCC occupa veramente la maggior parte dei dibattiti. Ma alcuni di noi - evidentemente non sono solo, anche se siamo sempre un po’ in minoranza - pensano che la questione posta in questi termini non abbia soluzione, per la semplice ragione che il vissuto in quanto tale è per principio logicamente ed empiricamente irriducibile a una funzione neuronale. È quello che si chiama il problema duro della coscienza. Ciò che appartiene al vissuto ha uno statuto o una natura che non è spiegabile in termini di sistema neuronale. Se ne può trovare un correlato, ma questo correlato non cambia assolutamente il fatto che il lato fenomenico [phénoménal] resta un’apparizione fenomenica, un accesso fenomenico alla mia coscienza. Dunque bisogna porre la discussione in termini diversi.

Si tenga presente il fatto che il dibattito sulla coscienza è cominciato e si è sviluppato per la maggior parte negli Stati Uniti, dove la filosofia della scienza dominante - philosophy of mind - è una filosofia di tipo analitico, che si interessa essenzialmente a dare buone definizioni delle categorie e degli oggetti, mentre il mio background filosofico è piuttosto quello della tradizione fenomenologica. In questa tradizione il punto di partenza è la natura del vissuto e la spiegazione materiale del mondo, la spiegazione delle relazioni tra l’elemento fenomenico e il mondo. Ogni tentativo di riduzione o di dissolvere l’elemento fenomenico [le phénoménal] nell’empirico sarebbe un’impresa destinata a fallire. Qual è l’alternativa? L’alternativa è in un certo senso evidente - non banale - solo che vi si rifletta adeguatamente. In effetti, quando dico che la coscienza è il vissuto, non parlo di qualcosa che esiste solo nella mia testa. Non posso mettermi alla ricerca della coscienza a partire da un tratto di circuito cerebrale. La coscienza non appartiene, per così dire, a un gruppo di neuroni, appartiene a un organismo, a un essere umano, a un’azione che si sta vivendo. Non è proprio la stessa cosa. Voglio dire che non si può avere una nozione della coscienza e della maniera in cui emerge, se non si prende in considerazione il fatto che il fenomeno della coscienza appare in un organismo ed è legato ad almeno tre cicli permanenti di attività. In primo luogo è connesso in permanenza con l’organismo. Si dimentica troppo facilmente che il cervello non è un fascio di neuroni sezionati in laboratorio, ma esiste all’interno di un organismo impegnato essenzialmente nella propria autoregolazione, nella nutrizione e nella conservazione di sé, che ha fame e sete, che ha bisogno di rapporti sociali. Alla base di tutto ciò che pertiene all’integrità degli organismi, c’è infine il sentimento dell’esistenza, il sentimento di esserci, di avere un corpo dotato di una certa integrità. Per un aspetto essenziale la coscienza rientra nell’attività permanente della vitalità organismica che, muovendosi sullo sfondo del sentimento di esistere, è continuamente permeata, attraversata, da emozioni, sentimenti, bisogni, desideri. In secondo luogo è evidentemente in “accoppiamento” diretto col mondo, o in interazione con esso, attraverso tutta la superficie sensori-motrice. Io ho coscienza di questo bicchiere, nel senso che, quando vedo il bicchiere, dico: “ho coscienza di questo bicchiere”. Ma il bicchiere non è un’immagine nella mia testa, di cui io debba prendere coscienza dall’interno. Nella buona neuroscienza si è scoperto che il bicchiere è inseparabile dall’atto di manipolarlo. L’azione e la percezione costituiscono un’unità e il mondo non esiste, se non in questo ciclo, in questo accoppiamento permanente. C’è un’interazione col mondo e il mondo emerge solo grazie a questo accoppiamento che è una fonte permanente di senso. È un’evidenza massiccia, costituitasi a partire dallo studio dei bambini, dalla neurofisiologia della corteccia motoria e sensoriale, e via di seguito. Quando parlo di contenuti di coscienza, e dico di vedere un bicchiere, il volto di un amico, il cielo, non parlo di un tratto di circuito [circuiterie] neuronale che capta un’informazione dal mondo e ne fa un correlato della coscienza, sto parlando di qualcosa che è necessariamente decentrato [excentré], che non è nel cervello, ma nel ciclo, tra l’esterno e l’interno, che esiste solo nell’azione e nel ciclo, nello stesso modo in cui il sentimento d’esistenza vive nel ciclo tra l’apparato neuronale e il corpo.

Ma c’è ancora una terza dimensione, valida soprattutto per l’uomo e per i primati superiori: il fatto di essere strutturalmente concepiti per avere rapporti con i nostri congeneri, con individui della stessa specie, di avere l’abilità innata che costituisce l’empatia, il mettersi al posto dell’altro, l’identificarsi con l’altro. Il rapporto tra madre e bambino non è che una faccenda di empatia. Non posso separare - non soltanto nell’infanzia, ma per tutto il resto dell’esistenza - la vita mentale, la vita della coscienza, la vita del linguaggio o la vita mediata dal linguaggio, l’intero ciclo dell’interazione empatica socialmente mediato, da ciò che chiamo coscienza. Dunque ancora una volta tutto questo si svolge non all’interno della mia testa, ma in modo decentrato [excentré], nel ciclo. Il problema del neuronal correlate of consciousness è mal posto, perché la coscienza non è nella testa. Insomma, la coscienza è un’emergenza che richiede l’esistenza di questi tre fenomeni o cicli: con il corpo, con il mondo e con gli altri. I fenomeni di coscienza possono esistere solo nel ciclo, nel decentramento che esso comporta. In tutto questo, evidentemente il cervello ha un ruolo centrale, perché esso è the enabling condition, la condizione di possibilità di tutto il resto.

Quindi la coscienza non è un segmento di circuiti cerebrali, ma appartiene a un organismo incessantemente coinvolto nei differenti cicli e quindi è un fenomeno eminentemente distribuito, che non risiede solo nella testa. Il cervello da parte sua è essenziale perché contiene le condizioni di possibilità perché questo avvenga. La meraviglia del cervello è che permette per esempio il coordinamento sensorio-motore di tutta l’interazione, la regolazione ormonale che assicura il mantenimento dell’integrità corporea, e così via. Ma la nozione di neuronal correlates of consciousness in quanto tale è, per usare le parole di Alfred Norton Whitehead, “una concretizzazione inopportuna”. Se si ricorre a questa mossa, si escludono simultaneamente molti fatti importanti. Dunque la mia è una posizione antiriduzionista.

Benvenuto - Ci può spiegare meglio come funziona il concetto di emergenza nelle neuroscienze?

Varela - In effetti la nozione di emergenza è per me una nozione assolutamente centrale. In mancanza di questa nozione si continua a restare - come accade nella maggior parte dei casi - in una visione dualista del genere body/mind, senza arrivare mai a comprendere come un’attività di tipo sia cognitivo, sia cosciente, possa essere collegata a una base materiale, senza essere ridotta a un’influenza materiale, insomma, non si capirà come sia possibile un approccio non riduzionista alle basi materiali della coscienza.

Emergenza è una nozione che, dall’inizio del secolo in poi, si è sviluppata nella fisica. Proviene dall’osservazione delle transizioni di fase o transizioni di stato, ovvero di come si passa da un livello locale a un livello globale. Faccio un esempio banale. Sono in circolazione nell’atmosfera innumerevoli particelle d’aria e d’acqua, e tutt’a un tratto per un fenomeno di autoorganizzazione - questa è la parola chiave - diventano un tornado, un oggetto che apparentemente non ha vera esistenza, perché esiste soltanto nelle relazioni delle sue componenti molecolari. Nondimeno la sua esistenza è comprovata dal fatto che distrugge tutto quello che incontra sul suo passaggio. Dunque è un curioso oggetto. La nozione di emergenza ha avuto molti sviluppi teorici, e in biologia si trova che i fenomeni di emergenza sono assolutamente fondamentali. Perché ci permettono di passare da un livello più basso a un livello più alto, all’emergenza di un nuovo livello ontologico. Quello che era un ammasso di cellule improvvisamente diventa un organismo, un insieme di individui può diventare un gruppo sociale, un insieme di molecole può diventare una cellula. Dunque la nozione di emergenza è essenzialmente la nozione che ci sono in natura tutta una serie di processi, retti da regole locali, con piccole interazioni locali, che, messi in condizioni appropriate, danno origine a un nuovo livello a cui bisogna riconoscere una specifica identità. Qui la parola identità è importante. Quando si parla di una certa identità cognitiva, si pensa per esempio al fatto di un cane che decide se andare a destra o a sinistra, che ha un certo temperamento o un certo comportamento, una vita individuale. Si può dire benissimo che questa è la vita mentale, cognitiva del cane: preferisce, sceglie, si ricorda ecc. Nella visione delle neuroscienze l’origine di tutto questo è in quella serie di interazioni, dunque nelle sue percezioni-azioni, nell’accoppiamento con il mondo, che fa emergere il livello transitorio di un aggregato, da una specie di assemblaggio di tutti i moduli particolari - che sono la percezione in quanto tale, l’azione in quanto tale, ecc. ecc. - mettendoli insieme in una unità coordinata che sarebbe la vita cognitiva del cane. Qui c’è un salto. Per noi essere umani è lo stesso. La nostra identità in quanto individui è di una natura del tutto peculiare. Da un lato si può dire che esiste. Mi dicono “Buongiorno, Francisco”, ed io sono capace di rispondere, di avere delle relazioni con gli altri. Dunque c’è una specie di interfaccia, di accoppiamento col mondo, che dà l’impressione di un certo livello di identità e di esistenza. Ma al tempo stesso questo processo è di natura tale che appunto, come in tutti i processi emergenti, io non posso localizzare questa identità, non posso dire che si trovi qui piuttosto che là, la sua esistenza non ha un locus, una collocazione spazio-temporale. È difficile capire che si tratta di una identità puramente relazionale, e così nasce la tendenza a cercare i correlati neuronali della coscienza, per trovarli nel neurone 25 o nel circuito 27. Ma non è possibile, perché si tratta di una identità relazionale, che esiste solo come pattern relazionale e priva di esistenza sostanziale e materiale. Il pensiero che tutto quello che esiste debba avere esistenza sostanziale e materiale è il modo di pensare più antico della tradizione occidentale ed è molto difficile cambiarlo.

Benvenuto - E’ il pensiero atomista.

Varela - L’atomismo è un modo di vedere che si trova alla radice della filosofia materialista. Il fisicalismo più diffuso pretende che la sola esistenza è quella materiale. Ora il fatto interessante è che proprio in ambito scientifico e non filosofico, prima nella scienza e solo in un secondo tempo in filosofia, è stata scoperta la nozione di emergenza. E’ questa la rivoluzione scientifica davvero importante: che si possano impiantare anche delle equazioni su queste transizioni da un livello all’altro, dal locale al globale, per cui de facto la vita è qualcosa di troppo, una maniera d’essere nella natura che non è sostanziale ma, per così dire, virtuale - efficace ma virtuale.

Benvenuto - Accetta allora, in contrapposizione al materialismo atomista, di definirsi olista?

Varela - Il termine olista è superato, perché risale all’epoca dello scontro tra l’idea che si potesse realizzare un programma riduzionista forte e una nozione filosoficamente motivata dall’esigenza di reagire contro quel programma. Io non faccio dell’olismo, cerco di fare buona scienza. Una gran quantità di processi naturali - lo sviluppo e il funzionamento del cervello, l’organizzazione del sistema immunitario, l’organizzazione dei sistemi ecologici - non possono essere capiti se non si prende in considerazione la dialettica tra i due livelli, che l’olismo non ha mai veramente compreso. Dunque il termine olismo non è appropriato. Quando parlo di emergenza, parlo di qualcosa di centrale nella ricerca scientifica contemporanea, anche se molti non ne hanno ancora colto l’importanza. Ciò che c’è di geniale nella nozione di emergenza è che, se da un lato un gruppo di neuroni in interazione con il mondo danno origine a una attività cognitiva, dall’altro, come in tutti i processi di emergenza naturale, una volta che ha avuto luogo l’emergenza di una nuova identità, quell’identità ha degli effetti, ha delle ricadute [è la causalità discendente] sulle componenti locali. Questo vuol dire che il concetto di emergenza ci permette per la prima volta di pensare la causalità mentale. Il mentale non è più un epifenomeno, una specie di fumo che esce dal cervello. Al contrario, si può dimostrare scientificamente, logicamente e anche matematicamente che l’esistenza, l’emergenza di uno stato mentale, di uno stato di coscienza, può avere un’azione diretta sulle componenti locali, cambiare gli stati di emissione di un olotrasmettitore, cambiare gli stati di interazione sinaptica tra neuroni e così via. Il fatto che ci sia un vero va-e-vieni tra ciò che emerge e le basi che ne rendono possibile l’emergenza, impone di fare una descrizione completamente diversa del posto della coscienza e della cognizione in generale nell’universo, non come livello fluttuante, ma come parte intrinseca della natura, come parte intrinseca alla dinamica del mondo naturale. È questo che ci fa avanzare rispetto alla perenne ripetizione di un dualismo che non porta da nessuna parte, senza dover ricorrere al riduzionismo, e senza che la coscienza perda il suo statuto fenomenale, il suo statuto proprio.

Benvenuto - Tuttavia è abbastanza diffusa l’idea che il compito essenziale di qualsiasi scienza sia di fare previsioni, di prevedere i fenomeni. Lei è d’accordo? Lei pensa che il suo approccio, per esempio, che si basa sulla nozione di emergenza e su altri concetti non riduzionisti, possa realmente aumentare la forza predittiva delle neuroscienze? In caso contrario, questo potrebbe costituire un’obiezione al suo approccio: si potrebbe sostenere che quel che lei dice è più verosimile dell’approccio riduzionista, ma che forse non contiene in definitiva una capacità di previsione più forte dell’approccio riduzionista.

Varela - È giusto porre questa domanda e spesso viene posta. Quando dominava il paradigma delle scienze fisiche, in un congresso veniva sempre qualcuno a dire: “ho una buona teoria per prevedere la traiettoria degli elettroni”. Gli veniva chiesto allora di prevedere la traiettoria di un elettrone e mostrare di conoscerne esattamente la posizione in un dato momento. Eccellente metodo fondato sull’anticipazione e la previsione. La fisica, con Einstein e la teoria della relatività, lo ha sfruttato in modo geniale. Ma attenzione! Sarebbe un riflesso puramente fisicalista pensare che questo è il solo metodo con cui la scienza procede. Perché nel campo delle scienze della natura diverse dalla fisica, per esempio nelle scienze del vivente, non è questo che ci interessa. Poniamo che io dica: ho una perfetta comprensione di come questo cane cammina. Che interesse ha prevedere in che istante muoverà la zampa destra, se nell’istante t o t1? Sembra qualcosa di assolutamente banale. Qual è la prova che la mia teoria è buona? È il fatto che posso ricostituire un cane capace di muoversi. Ci sono nella scienza due approcci: l’approccio predittivo e quello che possiamo chiamare l’approccio costruttivo. Per avere ragione dovete essere in grado di costruire un apparecchio capace di movimenti come quelli del cane. È qualcosa di assai più convincente che anticipare il movimento della zampa destra del cane.

Benvenuto – Ma anche costruire qualcosa significa prevedere che funzionerà in quel dato modo. Si tratta sempre di previsione, anche se attiva e non passiva.

Varela - Il punto è che non bisogna dimenticare che quello costruttivo è il modo con cui procede oggi la scienza. Si procede così nell’interfaccia tra le neuroscienze e l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è in gran parte la prova costruttiva delle teorie nate nel campo delle neuroscienze: per esempio, fare dei robots capaci di orientarsi in un mondo. Gli scienziati che costruiscono questo tipo di automi si ispirano alla biologia, ma la prova che la teoria è buona è che il robot cammini. Non è interessante tanto prevedere il punto esatto in cui effettuerà un certo movimento, quanto che la capacità qualitativa di compierlo emerga e si manifesti. Dunque la prova dell’emergenza è la costruzione, non la previsione.

Benvenuto - Ma si può veramente costruire un vivente, dato che un robot non è un vivente? Si possono ricostruire realmente degli organismi viventi a partire dall’inorganico?

Varela - Assolutamente sì. Ci siamo molto vicini, precisamente perché esistono teorie dell’emergenza della cellula. Ci sono in questo campo risultati recenti assolutamente straordinari, come la produzione di cellule di sintesi, diverse dalle cellule storiche perché impiegano componenti diverse. Per la stessa ragione si può tentare di riprodurre tutto lo sviluppo di un animale multicellulare sulla base di cellule disaggregate. Se si ha una buona teoria dell’emergenza, della forma di un embrione, la si può applicare. Dunque in questo tipo di prova non c’è assolutamente meno rigore che nel vecchio tipo di prova proprio della fisica. Dunque si tratta veramente di cambiare campo.

Benvenuto - Il costruttivismo è dunque una conferma del determinismo più stretto? O al contrario fa posto, come mi sembrava di aver capito all’inizio del suo discorso, a una specie di indeterminismo evenemenziale?

Varela - Tutto dipende da che cosa si intende con “determinismo”. Se “determinismo” vuol dire che si conoscono le leggi fondamentali dell’universo, che ci permettono di comprendere come certi fenomeni - tra cui mettiamo la coscienza - emergano, allora effettivamente da questo punto di vista si tratta di un approccio determinista. Ma non è determinista nel senso laplaciano del termine, perché la previsione non è interessante e nemmeno possibile. Sono fenomeni complessi: la maggior parte dei fenomeni emergenti sono detti “non lineari”, perché funzionano appunto su basi che non permettono la previsione, sono di tipo caotico. In questi casi la previsione in quanto tale non è interessante. Io non posso calcolare quello che un dato individuo penserà in un istante successivo, perché questo fa parte appunto della legge di emergenza del suo pensiero.

Benvenuto - Lei ha detto di essere stato influenzato dalla fenomenologia, ed ha accennato ad una specie di va e vieni tra fenomenologia e neuroscienze. Ci può illustrare meglio la sua storia intellettuale?

Varela - Evidentemente quando ci si interessa a questi problemi della cognizione e della coscienza, si è sempre sostenuti anche da un interesse filosofico. Assai presto ho subito una marcata influenza della filosofia continentale e in grande misura proprio della fenomenologia.

Benvenuto - Per questo ha scelto di lavorare in Francia, piuttosto che negli Stati Uniti o in Inghilterra?

Varela - Ci arrivo. Dopo mi sono recato negli Stati Uniti per completare la mia formazione, e lavorando parecchi anni in quel paese mi sono reso conto che l’orientamento continentale, europeo, che avevo appreso nella mia giovinezza, non era l’unico. Ho dovuto iniziarmi a un approccio completamente diverso, che gli americani chiamano philosophy of mind, filosofia della mente, una filosofia di tipo analitico, improntata a uno spirito del tutto diverso, in antagonismo con la filosofia continentale. Ci è voluto del tempo perché mi abituassi a questo tipo di pensiero e, man mano che il tempo passava, mi sono reso conto che quel tipo di filosofia non mi si addiceva affatto, anche se a quel tempo era dominante nel campo delle scienze cognitive. I grandi filosofi che dominavano la scena, Daniel Dennett, John Searle, venivano dalla tradizione della philosophy of mind, che a me non diceva molto, del resto avevo deciso di lasciare gli Stati Uniti per venire in Europa. Una volta installato in Europa, mi sono accorto che era effettivamente molto più interessante per me a livello dei miei incontri e partnership quella filosofia che non avevo trovato negli Stati Uniti, dove lavoravo molto più solo. C’era infatti in quel momento una vera rinascita della fenomenologia. Questa era stata considerata per anni dal pubblico come una filosofia che consisteva soprattutto nel commento di testi specialistici, polverosi, che nessuno leggeva. Ma in realtà la fenomenologia è soprattutto - a partire da Husserl, che ne è il fondatore - uno stile di lavoro completamente aperto a nuovi dati, a nuovi orientamenti. Così tutta una nuova generazione prende la fenomenologia come uno strumento di lavoro,per lo studio di questioni cognitive nella scienza. Perché? Perché serve.

Faccio un esempio. Si parlava prima della riconcettualizzazione della percezione, degli oggetti del mondo. Fino a poco tempo fa si aveva un’idea rappresentazionista della percezione. Là c’è il bicchiere e dentro di me ho un’immagine di esso. L’idea fondamentale che invece attualmente abbiamo di questa esperienza è che atto e percezione sono inseparabili. Adesso si scopre, tra l’altro, che Husserl e Merleau-Ponty hanno esaminato a lungo questi argomenti e hanno estesamente tematizzato l’inseparabilità di percezione e di azione. Se si legge, per esempio, lo straordinario libro di Husserl che s’intitola Ding und Raum, Cosa e spazio, dove descrive in tutti i particolari il modo in cui le cinestesie del corpo vanno a costituire un oggetto, si vede l’incredibile finezza d’osservazione, propria del fenomenologo, grazie a cui mostra cose che oggi vengono confrontate - e concordano perfettamente - con i risultati delle neuroscienze. Lo stesso non si può dire dei filosofi analitici, che si sono formati su un’analisi puramente esterna e non sono mai entrati in un confronto diretto con i dati empirici. C’è sempre più la tendenza a fare della fenomenologia una fonte di riflessione, tanto più se ci si interessa alla descrizione delle strutture della coscienza - che è lo zoccolo duro della fenomenologia. Con il metodo della riduzione fenomenologica (che non ha niente a che vedere con il riduzionismo fisicalistico), con il metodo di osservazione e di analisi fenomenologica, si può cogliere l’elemento centrale nelle strutture dell’esperienza umana. Oggi nel boom delle scienze della coscienza c’è un ritorno molto forte al metodo “in prima persona”, che un tempo si chiamava introspettivo, metodo capace di prendere in considerazione i dati del vissuto personale, per portare avanti un esperimento. A chi ha questo tipo di interessi la fenomenologia viene incontro in laboratorio come partner naturale della sua ricerca.

Benvenuto - Bisogna ricordare però che Husserl ha scritto anche La crisi delle scienze europee, in cui egli denuncia l’oggettività scientifica. Lei pensa che “le scienze europee” possano superare la crisi denunciata da Husserl?

Varela - Husserl è un pensatore multiforme e certe sue opere sono state pubblicate solo recentemente. C’è ancora una grande quantità di inediti, e, se si legge un libro come Analisi delle sintesi passive, si può evitare di prendere alla lettera il pessimismo dell’Husserl che scrive La crisi. Io non sono un Husserl’s scholar. Husserl è un uomo che ha detto delle cose geniali, ma ci sono anche molte cose sue meno interessanti. Quello che importa è il suo stile, l’impulso che ha impresso alla ricerca, a cui altri contribuiscono. Dunque non si può essere d’accordo o in disaccordo con certe cose che ha detto, perché ha detto tante di quelle cose che c’è spazio per l’uno e per l’altro atteggiamento. Bisogna mettere da parte l’idea che i filosofi siano monolitici. E filosofi come Husserl o Merleau-Ponty devono darci delle ispirazioni per il nostro lavoro.

Benvenuto - Allora Lei crede che ci sia una rinascita della fenomenologia anche nelle scienze. Questa rinascita si verifica in qualche determinato dominio scientifico o è in qualche modo disseminata?

Varela - Questo rinnovamento della fenomenologia, che si interfaccia con la scienza, riguarda molti campi, ma in modo prioritario il campo delle scienze cognitive e lo studio della coscienza. Accade sia negli Stati Uniti che in Europa. Sono stati pubblicati recentemente dei libri, si sono tenuti convegni e seminari qui a Parigi, c’è già una letteratura abbastanza considerevole. La fenomenologia si interfaccia anche con la matematica e la fisica matematica. Ma la sua penetrazione nell’universo delle scienze cognitive è molto interessante, e sta cambiando i dati del dibattito. Adesso nei convegni americani si sente dire: bisognerebbe invitare anche scienziati con un background fenomenologico. Si comincia a capire che la filosofia della mente non è l’unica opzione, quindi la sua egemonia è stata scossa.

Benvenuto - Ci sono fenomenologi viventi a cui si sente vicino? Lei ha citato finora solo Husserl e Merleau-Ponty, che sono dei classici. Potrebbe citarne qualcuno di più recente?

Varela - Ce ne sono di molto noti, come Edouard Marbach in Svizzera, di formazione husserliana: si interessa all¹interfaccia e ha scritto su questo tema un libro molto interessante intitolato Mental representations. Su un’altra linea, di un’altra scuola, è l¹americano Hubert Dreyfus, che ha avuto un grande successo per le critiche che ha mosso, da un punto di vista fenomenologico, alle scienze cognitive. Tra i giovani, c’è negli Stati Uniti Shaun Gallagher, studioso sulla trentina, con una buona formazione come fenomenologo e al tempo stesso come filosofo analitico, che conosce molto bene il campo della ricerca empirica ed è molto attivo. Un giovane filosofo canadese con cui lavoro molto, Evan Thompson, ha anche lui una doppia formazione, come fenomenologo e come filosofo analitico, ma conosce anche i problemi della scienza. Infine c’è un giovane filosofo danese molto competente, Dan Zahavi. È una lunga lista, come vede...

Francisco Varela - Lo studio della coscienza come oggetto di scienza è collegato con le neuroscienze cognitive, come vengono chiamate oggi. Questo tema è stato rimosso come una malattia nevrotica ed è ritornato come torna il rimosso; è stato rimosso una seconda volta e adesso ritorna di nuovo. Ci sono periodi in cui viene messo completamente da parte e altri in cui suscita una vera e propria infatuazione. All’inizio del secolo l’indagine della coscienza è stata una passione in Europa e in America, soprattutto in Germania, ma anche in America con William James - la psicologia, che a quel tempo era l’equivalente delle neuroscienze, era interessata essenzialmente al problema della coscienza. Ma allora era anche in voga quello che si chiama oggi metodo in prima persona, l’accesso fenomenologico, diretto, introspettivo ai contenuti della mia propria esperienza.

Però tra il 1890 e il 1930-40 circa, l’interesse per lo studio scientifico della coscienza, per ragioni diverse, ha subito un’eclisse. Quando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la scienza europea è rimasta bloccata per riprendere negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti si è avuto il ciclo inverso: rimozione totale del tema. Era il periodo del comportamentismo skinneriano [da Skinner], quando il solo oggetto di scienza era il comportamento. Il comportamentismo - per il quale lo studio scientifico della mente poteva prendere come oggetto solo la manifestazione esterna del comportamento (movimento, percezione, intensità della percezione ecc.) - ha dominato per un lungo periodo non solo la psicologia, ma anche lo studio dei sistemi neuronali. Per un lungo periodo di tempo il comportamentismo ha costituito una specie di dogma che ha dominato gli ambienti scientifici degli Stati Uniti, e ha esercitato un influsso anche in Europa. Infine, negli anni Sessanta e all’inizio dei Settanta, comincia quella che si chiama oggi retrospettivamente la rivoluzione cognitiva.

La rivoluzione cognitiva consiste nel dire che l’approccio puramente comportamentista non sembra sufficiente a rendere conto di tutto quello che si osserva nella vita degli animali e degli uomini, e che bisogna fare l’ipotesi - cognitivista, appunto - che da qualche parte ci siano strutture interne, contenuti propri alla vita della mente, processi mentali non riducibili a meri comportamenti, come la memoria, la pianificazione, l’associazione, e via di seguito. Così sin dagli anni Settanta si è avuto il ritorno ai contenuti della mente attraverso la nozione di “cognizione”. Dal termine “cognizione” - diventato centrale negli anni Settanta, e ancora oggi molto importante - prendono nome le scienze cognitive: in queste, elementi provenienti dalla psicologia, dalla linguistica, e beninteso dalle neuroscienze, concorrono alla creazione di una disciplina che si sforza di studiare i contenuti cognitivi in quanto tali. Anche qui ci sono molte scuole e tendenze diverse. Per esempio, c’è un approccio che considera la cognizione come un sistema computazionale, come moduli computazionali; poi c’è un approccio più dinamico che si chiama connessionismo. Così, quando ho cominciato a lavorare come ricercatore negli anni Settanta, era al centro dell’interesse lo studio della cognizione, mentre era assolutamente vietato, scorretto, parlare di coscienza. La coscienza restava qualcosa di mistico, di pertinenza dei filosofi, più che un tema scientifico.

È stato necessario attendere l’inizio degli anni Novanta affinché, ancora una volta, in questo ciclo maniaco-depressivo della storia della scienza, tutt’a un tratto, si facesse strada finalmente l’idea che si potevano apprendere molte cose sulla cognizione: come nasce un’idea di movimento, come si costruisce un ricordo, come funziona l’emozione, ecc., come si articolano tutti i moduli in cui si articola la vita cognitiva di un animale o di un essere umano. E finalmente fa la sua comparsa qualcosa che sta in relazione di prossimità assoluta con la vita dell’uomo: la coscienza, il vissuto. È nata allora, quasi improvvisamente, una nuova ondata: quella che si chiama oggi scienza della coscienza. E tutt’a un tratto è diventato accettabile, anzi auspicabile, parlare di coscienza e chiedersi quale sia l’apparato cognitivo che rende possibile l’esistenza di un vissuto e di un mondo fenomenico [phénoménal]. Beninteso si parla sempre di animali - certi direbbero che la coscienza si trova soltanto nell’uomo, altri direbbero che è presente anche nei primati superiori. Ma, in tutti i casi, sotto determinate condizioni l’apparato cognitivo, di cui sappiamo ormai parecchie cose, rende possibile l’apparizione di questo fenomeno unico nell’universo che è avere un vissuto, o per usare l’espressione del filosofo americano Thomas Nagel, [autore di un famoso articolo: “Che effetto fa essere un pipistrello” (1974)], potersi porre la domanda “che cosa significa essere qualcuno?” e, per implicazione, “che cosa vuol dire avere un’esperienza?”

Da allora è cominciato il boom della coscienza. In questa fashion della coscienza c’è una fascinazione del mistero, per quello che è considerato lo zoccolo duro nello studio della coscienza; questo zoccolo duro non consiste nello spiegare un fenomeno o una capacità o un’abilità cognitiva qualsiasi considerata difficile, ma essenzialmente a portata di mano della ricerca scientifica. Il problema duro è: che cosa ci permette di dire che c’è un’emergenza della coscienza? Che cos’è la coscienza? Si vede bene che questo problema apre tutta una serie di discussioni filosofiche agitate, a volte addirittura violente. Si organizzano dei convegni. Per esempio nell’aprile del 2000 sono stato invitato a un grande congresso che costituisce un momento di incontro biennale su questi problemi, all’Università di Tucson in Arizona, sul tema “Verso una scienza della coscienza”. Vi hanno partecipato cinquemila persone, e si sono confrontate tutte le opzioni filosofiche in un dibattito veramente assai largo.

Benvenuto - Quali sono le ipotesi dominanti sul tema della coscienza oggi?

Varela - Anche se il panorama è assai vasto, si possono individuare certe preferenze. Non è difficile immaginare le ipotesi dominanti, perché negli scienziati continua a prevalere una tendenza un po’ riduzionista - non lo dico in senso peggiorativo – per cui si tenta di ricondurre il problema della coscienza a una spiegazione puramente materialista. Questo è il programma delle neuroscienze cognitive. Parlo di neuroscienze cognitive perché non si tratta soltanto dello studio del cervello, come nelle neuroscienze, ma dei nuovi metodi di mappatura [imagerie] cerebrale. I nuovi metodi per studiare il cervello in diretta nell’uomo, in maniera non invasiva, permettono di porre questioni cognitive senza toccare la persona e al tempo stesso permettono di avere accesso ai correlati neuronali. Dunque per la prima volta si può mettere un uomo sulla macchina MRI funzionale e dirgli “chiudi gli occhi e immagina il tuo cane che passa per strada”, e simultaneamente registrare l’attività cerebrale, vedere che risultato dà, e poi confrontarlo con il risultato che si ottiene mostrandogli la fotografia del cane per vedere che differenza c’è tra l’immaginare e il percepire. Tali questioni, che fino a qualche anno fa non potevano nemmeno essere poste, in quanto riguardano l’immaginazione e la vita mentale, sono assai vicine all’esperienza vissuta.

Benvenuto - Quali tecnologie hanno permesso i cambiamenti nella sperimentazione avvenuti recentemente?

Varela - Quando ci si riferisce a queste tecniche, in generale si pensa a metodi di mappatura [imagerie] cerebrale, capaci di prendere il cervello come un tutto e di usare diversi tipi di segnali, che permettono di ricostruire l’immagine di quello che avviene all’interno del cervello, senza toccare la persona. Ce ne sono essenzialmente tre.

La più nuova è la risonanza magnetica, MRI [imagerie par résonance magnétique], e in particolare l’MRI funzionale, che ci mette in grado di misurare i cambiamenti nell’alimentazione emodinamica delle diverse parti del cervello, che si accendono nella realizzazione di un compito. Si ottengono così le immagini che il pubblico ha già potuto vedere: un cervello con piccole macchie di colore, come un albero di Natale, che corrispondono per esempio all’atto di alzare un braccio o di avere un ricordo. Queste immagini erano impensabili fino a qualche anno fa.

Secondo metodo: abbiamo immagini un po’ più pesanti, ottenute con un’emissione di positroni, iniettando una sostanza che libera particelle radioattive. È come uno scanner, di quelli che si usano per le analisi cliniche, che serve a ricostruire l’emissione delle particelle e a restituire un’immagine dell’attività del cervello. E infine, last but not least, lo studio delle attività di superficie del cervello dispone oggi di apparecchi per fare magnetoencefalogrammi, i quali permettono di misurare i minuscoli campi magnetici che si trovano alla superficie della testa. Questi campi magnetici, estremamente precisi, mediante un trattamento matematico dei dati forniscono un’immagine dinamica dei processi cerebrali, che possono essere osservati da un’angolatura nuova. La combinazione di questi tre sistemi - la magnetoencefalografia, il PET [Positron Emission Tomography] e l’MRI [Images by Magnetic Resonance], Immagine di Risonanza Magnetica - è l’insieme delle tecniche che rendono possibile la nuova mappatura cerebrale. E si continuano a praticare le tecniche in uso già da lungo tempo, come la registrazione delle cellule per cui si inseriscono degli elettrodi all’interno del cranio. Questa è la neuroscienza classica, che si avvale della neurochimica e della neuroanatomia. Le nuove tecniche invece appartengono alle neuroscienze cognitive, perché permettono appunto di porre questioni propriamente cognitive su un substrato neurologico o, più precisamente, neuronale estremamente concreto.

La distanza tra coloro che lavoravano sul versante della psicologia e coloro che lavoravano sul versante delle neuroscienze è molto diminuita, fino a divenire pressoché inesistente: si lavora contemporaneamente sui due versanti. È questo uno dei motivi per cui si assiste alla rinascita degli studi sulla coscienza, ed è anche la ragione per cui le neuroscienze hanno un ruolo centrale nei dibattiti sulla coscienza. Le voci più ascoltate sono proprio quelle - come la mia e di molti altri - che fanno ricerche di laboratorio, operando sulla base delle neuroscienze cognitive, che sembrano fornire gli argomenti più diretti per legare l’esperienza e la coscienza al loro substrato biologico e cerebrale. Il problema è che la maggior parte dei miei colleghi scienziati propendono per il programma riduzionista, e sono mossi dal desiderio di trovare la coscienza da qualche parte, di trovare i circuiti o il luogo della coscienza o, per usare la parola-chiave, i correlati neuronali della coscienza - the neuronal correlates of consciousness, per cui viene universalmente usata l’abbreviazione NCC - in base alla speranza che i correlati neuronali della coscienza siano a portata di mano e che, magari con un duro lavoro, sia possibile trovarli. Per esempio uno scienziato del più alto livello, Sir Francis Crick, premio Nobel, scopritore con Watson della struttura del DNA, che ha dedicato una vita allo studio del cervello, è convinto di aver identificato i circuiti responsabili dei fenomeni di coscienza, e ha scritto un libro intitolato L’ipotesi misteriosa, in cui si dice tra l’altro: abbiamo scoperto che noi, con la nostra vita, la nostra esperienza, non siamo che a bunch of neurones, un fascio di neuroni. Ecco un pensiero decisamente riduzionista. Non sto facendo una caricatura, riprendo le parole e le scelte di uno scienziato di grande statura. Dunque, la nozione di un correlato neuronale della coscienza è veramente la posta in gioco essenziale. In che cosa consistono i correlati neuronali della coscienza? Sono stati trovati, o li dobbiamo ancora trovare? È possibile o impossibile? Questo è il dibattito fondamentale.

Benvenuto - Ci può esporre la sua posizione personale - antiriduzionista - in questo dibattito?

Varela - C’è una tendenza riduzionista, per cui la nozione di NCC occupa veramente la maggior parte dei dibattiti. Ma alcuni di noi - evidentemente non sono solo, anche se siamo sempre un po’ in minoranza - pensano che la questione posta in questi termini non abbia soluzione, per la semplice ragione che il vissuto in quanto tale è per principio logicamente ed empiricamente irriducibile a una funzione neuronale. È quello che si chiama il problema duro della coscienza. Ciò che appartiene al vissuto ha uno statuto o una natura che non è spiegabile in termini di sistema neuronale. Se ne può trovare un correlato, ma questo correlato non cambia assolutamente il fatto che il lato fenomenico [phénoménal] resta un’apparizione fenomenica, un accesso fenomenico alla mia coscienza. Dunque bisogna porre la discussione in termini diversi.

Si tenga presente il fatto che il dibattito sulla coscienza è cominciato e si è sviluppato per la maggior parte negli Stati Uniti, dove la filosofia della scienza dominante - philosophy of mind - è una filosofia di tipo analitico, che si interessa essenzialmente a dare buone definizioni delle categorie e degli oggetti, mentre il mio background filosofico è piuttosto quello della tradizione fenomenologica. In questa tradizione il punto di partenza è la natura del vissuto e la spiegazione materiale del mondo, la spiegazione delle relazioni tra l’elemento fenomenico e il mondo. Ogni tentativo di riduzione o di dissolvere l’elemento fenomenico [le phénoménal] nell’empirico sarebbe un’impresa destinata a fallire. Qual è l’alternativa? L’alternativa è in un certo senso evidente - non banale - solo che vi si rifletta adeguatamente. In effetti, quando dico che la coscienza è il vissuto, non parlo di qualcosa che esiste solo nella mia testa. Non posso mettermi alla ricerca della coscienza a partire da un tratto di circuito cerebrale. La coscienza non appartiene, per così dire, a un gruppo di neuroni, appartiene a un organismo, a un essere umano, a un’azione che si sta vivendo. Non è proprio la stessa cosa. Voglio dire che non si può avere una nozione della coscienza e della maniera in cui emerge, se non si prende in considerazione il fatto che il fenomeno della coscienza appare in un organismo ed è legato ad almeno tre cicli permanenti di attività. In primo luogo è connesso in permanenza con l’organismo. Si dimentica troppo facilmente che il cervello non è un fascio di neuroni sezionati in laboratorio, ma esiste all’interno di un organismo impegnato essenzialmente nella propria autoregolazione, nella nutrizione e nella conservazione di sé, che ha fame e sete, che ha bisogno di rapporti sociali. Alla base di tutto ciò che pertiene all’integrità degli organismi, c’è infine il sentimento dell’esistenza, il sentimento di esserci, di avere un corpo dotato di una certa integrità. Per un aspetto essenziale la coscienza rientra nell’attività permanente della vitalità organismica che, muovendosi sullo sfondo del sentimento di esistere, è continuamente permeata, attraversata, da emozioni, sentimenti, bisogni, desideri. In secondo luogo è evidentemente in “accoppiamento” diretto col mondo, o in interazione con esso, attraverso tutta la superficie sensori-motrice. Io ho coscienza di questo bicchiere, nel senso che, quando vedo il bicchiere, dico: “ho coscienza di questo bicchiere”. Ma il bicchiere non è un’immagine nella mia testa, di cui io debba prendere coscienza dall’interno. Nella buona neuroscienza si è scoperto che il bicchiere è inseparabile dall’atto di manipolarlo. L’azione e la percezione costituiscono un’unità e il mondo non esiste, se non in questo ciclo, in questo accoppiamento permanente. C’è un’interazione col mondo e il mondo emerge solo grazie a questo accoppiamento che è una fonte permanente di senso. È un’evidenza massiccia, costituitasi a partire dallo studio dei bambini, dalla neurofisiologia della corteccia motoria e sensoriale, e via di seguito. Quando parlo di contenuti di coscienza, e dico di vedere un bicchiere, il volto di un amico, il cielo, non parlo di un tratto di circuito [circuiterie] neuronale che capta un’informazione dal mondo e ne fa un correlato della coscienza, sto parlando di qualcosa che è necessariamente decentrato [excentré], che non è nel cervello, ma nel ciclo, tra l’esterno e l’interno, che esiste solo nell’azione e nel ciclo, nello stesso modo in cui il sentimento d’esistenza vive nel ciclo tra l’apparato neuronale e il corpo.

Ma c’è ancora una terza dimensione, valida soprattutto per l’uomo e per i primati superiori: il fatto di essere strutturalmente concepiti per avere rapporti con i nostri congeneri, con individui della stessa specie, di avere l’abilità innata che costituisce l’empatia, il mettersi al posto dell’altro, l’identificarsi con l’altro. Il rapporto tra madre e bambino non è che una faccenda di empatia. Non posso separare - non soltanto nell’infanzia, ma per tutto il resto dell’esistenza - la vita mentale, la vita della coscienza, la vita del linguaggio o la vita mediata dal linguaggio, l’intero ciclo dell’interazione empatica socialmente mediato, da ciò che chiamo coscienza. Dunque ancora una volta tutto questo si svolge non all’interno della mia testa, ma in modo decentrato [excentré], nel ciclo. Il problema del neuronal correlate of consciousness è mal posto, perché la coscienza non è nella testa. Insomma, la coscienza è un’emergenza che richiede l’esistenza di questi tre fenomeni o cicli: con il corpo, con il mondo e con gli altri. I fenomeni di coscienza possono esistere solo nel ciclo, nel decentramento che esso comporta. In tutto questo, evidentemente il cervello ha un ruolo centrale, perché esso è the enabling condition, la condizione di possibilità di tutto il resto.

Quindi la coscienza non è un segmento di circuiti cerebrali, ma appartiene a un organismo incessantemente coinvolto nei differenti cicli e quindi è un fenomeno eminentemente distribuito, che non risiede solo nella testa. Il cervello da parte sua è essenziale perché contiene le condizioni di possibilità perché questo avvenga. La meraviglia del cervello è che permette per esempio il coordinamento sensorio-motore di tutta l’interazione, la regolazione ormonale che assicura il mantenimento dell’integrità corporea, e così via. Ma la nozione di neuronal correlates of consciousness in quanto tale è, per usare le parole di Alfred Norton Whitehead, “una concretizzazione inopportuna”. Se si ricorre a questa mossa, si escludono simultaneamente molti fatti importanti. Dunque la mia è una posizione antiriduzionista.

Benvenuto - Ci può spiegare meglio come funziona il concetto di emergenza nelle neuroscienze?

Varela - In effetti la nozione di emergenza è per me una nozione assolutamente centrale. In mancanza di questa nozione si continua a restare - come accade nella maggior parte dei casi - in una visione dualista del genere body/mind, senza arrivare mai a comprendere come un’attività di tipo sia cognitivo, sia cosciente, possa essere collegata a una base materiale, senza essere ridotta a un’influenza materiale, insomma, non si capirà come sia possibile un approccio non riduzionista alle basi materiali della coscienza.

Emergenza è una nozione che, dall’inizio del secolo in poi, si è sviluppata nella fisica. Proviene dall’osservazione delle transizioni di fase o transizioni di stato, ovvero di come si passa da un livello locale a un livello globale. Faccio un esempio banale. Sono in circolazione nell’atmosfera innumerevoli particelle d’aria e d’acqua, e tutt’a un tratto per un fenomeno di autoorganizzazione - questa è la parola chiave - diventano un tornado, un oggetto che apparentemente non ha vera esistenza, perché esiste soltanto nelle relazioni delle sue componenti molecolari. Nondimeno la sua esistenza è comprovata dal fatto che distrugge tutto quello che incontra sul suo passaggio. Dunque è un curioso oggetto. La nozione di emergenza ha avuto molti sviluppi teorici, e in biologia si trova che i fenomeni di emergenza sono assolutamente fondamentali. Perché ci permettono di passare da un livello più basso a un livello più alto, all’emergenza di un nuovo livello ontologico. Quello che era un ammasso di cellule improvvisamente diventa un organismo, un insieme di individui può diventare un gruppo sociale, un insieme di molecole può diventare una cellula. Dunque la nozione di emergenza è essenzialmente la nozione che ci sono in natura tutta una serie di processi, retti da regole locali, con piccole interazioni locali, che, messi in condizioni appropriate, danno origine a un nuovo livello a cui bisogna riconoscere una specifica identità. Qui la parola identità è importante. Quando si parla di una certa identità cognitiva, si pensa per esempio al fatto di un cane che decide se andare a destra o a sinistra, che ha un certo temperamento o un certo comportamento, una vita individuale. Si può dire benissimo che questa è la vita mentale, cognitiva del cane: preferisce, sceglie, si ricorda ecc. Nella visione delle neuroscienze l’origine di tutto questo è in quella serie di interazioni, dunque nelle sue percezioni-azioni, nell’accoppiamento con il mondo, che fa emergere il livello transitorio di un aggregato, da una specie di assemblaggio di tutti i moduli particolari - che sono la percezione in quanto tale, l’azione in quanto tale, ecc. ecc. - mettendoli insieme in una unità coordinata che sarebbe la vita cognitiva del cane. Qui c’è un salto. Per noi essere umani è lo stesso. La nostra identità in quanto individui è di una natura del tutto peculiare. Da un lato si può dire che esiste. Mi dicono “Buongiorno, Francisco”, ed io sono capace di rispondere, di avere delle relazioni con gli altri. Dunque c’è una specie di interfaccia, di accoppiamento col mondo, che dà l’impressione di un certo livello di identità e di esistenza. Ma al tempo stesso questo processo è di natura tale che appunto, come in tutti i processi emergenti, io non posso localizzare questa identità, non posso dire che si trovi qui piuttosto che là, la sua esistenza non ha un locus, una collocazione spazio-temporale. È difficile capire che si tratta di una identità puramente relazionale, e così nasce la tendenza a cercare i correlati neuronali della coscienza, per trovarli nel neurone 25 o nel circuito 27. Ma non è possibile, perché si tratta di una identità relazionale, che esiste solo come pattern relazionale e priva di esistenza sostanziale e materiale. Il pensiero che tutto quello che esiste debba avere esistenza sostanziale e materiale è il modo di pensare più antico della tradizione occidentale ed è molto difficile cambiarlo.

Benvenuto - E’ il pensiero atomista.

Varela - L’atomismo è un modo di vedere che si trova alla radice della filosofia materialista. Il fisicalismo più diffuso pretende che la sola esistenza è quella materiale. Ora il fatto interessante è che proprio in ambito scientifico e non filosofico, prima nella scienza e solo in un secondo tempo in filosofia, è stata scoperta la nozione di emergenza. E’ questa la rivoluzione scientifica davvero importante: che si possano impiantare anche delle equazioni su queste transizioni da un livello all’altro, dal locale al globale, per cui de facto la vita è qualcosa di troppo, una maniera d’essere nella natura che non è sostanziale ma, per così dire, virtuale - efficace ma virtuale.

Benvenuto - Accetta allora, in contrapposizione al materialismo atomista, di definirsi olista?

Varela - Il termine olista è superato, perché risale all’epoca dello scontro tra l’idea che si potesse realizzare un programma riduzionista forte e una nozione filosoficamente motivata dall’esigenza di reagire contro quel programma. Io non faccio dell’olismo, cerco di fare buona scienza. Una gran quantità di processi naturali - lo sviluppo e il funzionamento del cervello, l’organizzazione del sistema immunitario, l’organizzazione dei sistemi ecologici - non possono essere capiti se non si prende in considerazione la dialettica tra i due livelli, che l’olismo non ha mai veramente compreso. Dunque il termine olismo non è appropriato. Quando parlo di emergenza, parlo di qualcosa di centrale nella ricerca scientifica contemporanea, anche se molti non ne hanno ancora colto l’importanza. Ciò che c’è di geniale nella nozione di emergenza è che, se da un lato un gruppo di neuroni in interazione con il mondo danno origine a una attività cognitiva, dall’altro, come in tutti i processi di emergenza naturale, una volta che ha avuto luogo l’emergenza di una nuova identità, quell’identità ha degli effetti, ha delle ricadute [è la causalità discendente] sulle componenti locali. Questo vuol dire che il concetto di emergenza ci permette per la prima volta di pensare la causalità mentale. Il mentale non è più un epifenomeno, una specie di fumo che esce dal cervello. Al contrario, si può dimostrare scientificamente, logicamente e anche matematicamente che l’esistenza, l’emergenza di uno stato mentale, di uno stato di coscienza, può avere un’azione diretta sulle componenti locali, cambiare gli stati di emissione di un olotrasmettitore, cambiare gli stati di interazione sinaptica tra neuroni e così via. Il fatto che ci sia un vero va-e-vieni tra ciò che emerge e le basi che ne rendono possibile l’emergenza, impone di fare una descrizione completamente diversa del posto della coscienza e della cognizione in generale nell’universo, non come livello fluttuante, ma come parte intrinseca della natura, come parte intrinseca alla dinamica del mondo naturale. È questo che ci fa avanzare rispetto alla perenne ripetizione di un dualismo che non porta da nessuna parte, senza dover ricorrere al riduzionismo, e senza che la coscienza perda il suo statuto fenomenale, il suo statuto proprio.

Benvenuto - Tuttavia è abbastanza diffusa l’idea che il compito essenziale di qualsiasi scienza sia di fare previsioni, di prevedere i fenomeni. Lei è d’accordo? Lei pensa che il suo approccio, per esempio, che si basa sulla nozione di emergenza e su altri concetti non riduzionisti, possa realmente aumentare la forza predittiva delle neuroscienze? In caso contrario, questo potrebbe costituire un’obiezione al suo approccio: si potrebbe sostenere che quel che lei dice è più verosimile dell’approccio riduzionista, ma che forse non contiene in definitiva una capacità di previsione più forte dell’approccio riduzionista.

Varela - È giusto porre questa domanda e spesso viene posta. Quando dominava il paradigma delle scienze fisiche, in un congresso veniva sempre qualcuno a dire: “ho una buona teoria per prevedere la traiettoria degli elettroni”. Gli veniva chiesto allora di prevedere la traiettoria di un elettrone e mostrare di conoscerne esattamente la posizione in un dato momento. Eccellente metodo fondato sull’anticipazione e la previsione. La fisica, con Einstein e la teoria della relatività, lo ha sfruttato in modo geniale. Ma attenzione! Sarebbe un riflesso puramente fisicalista pensare che questo è il solo metodo con cui la scienza procede. Perché nel campo delle scienze della natura diverse dalla fisica, per esempio nelle scienze del vivente, non è questo che ci interessa. Poniamo che io dica: ho una perfetta comprensione di come questo cane cammina. Che interesse ha prevedere in che istante muoverà la zampa destra, se nell’istante t o t1? Sembra qualcosa di assolutamente banale. Qual è la prova che la mia teoria è buona? È il fatto che posso ricostituire un cane capace di muoversi. Ci sono nella scienza due approcci: l’approccio predittivo e quello che possiamo chiamare l’approccio costruttivo. Per avere ragione dovete essere in grado di costruire un apparecchio capace di movimenti come quelli del cane. È qualcosa di assai più convincente che anticipare il movimento della zampa destra del cane.

Benvenuto – Ma anche costruire qualcosa significa prevedere che funzionerà in quel dato modo. Si tratta sempre di previsione, anche se attiva e non passiva.

Varela - Il punto è che non bisogna dimenticare che quello costruttivo è il modo con cui procede oggi la scienza. Si procede così nell’interfaccia tra le neuroscienze e l’intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è in gran parte la prova costruttiva delle teorie nate nel campo delle neuroscienze: per esempio, fare dei robots capaci di orientarsi in un mondo. Gli scienziati che costruiscono questo tipo di automi si ispirano alla biologia, ma la prova che la teoria è buona è che il robot cammini. Non è interessante tanto prevedere il punto esatto in cui effettuerà un certo movimento, quanto che la capacità qualitativa di compierlo emerga e si manifesti. Dunque la prova dell’emergenza è la costruzione, non la previsione.

Benvenuto - Ma si può veramente costruire un vivente, dato che un robot non è un vivente? Si possono ricostruire realmente degli organismi viventi a partire dall’inorganico?

Varela - Assolutamente sì. Ci siamo molto vicini, precisamente perché esistono teorie dell’emergenza della cellula. Ci sono in questo campo risultati recenti assolutamente straordinari, come la produzione di cellule di sintesi, diverse dalle cellule storiche perché impiegano componenti diverse. Per la stessa ragione si può tentare di riprodurre tutto lo sviluppo di un animale multicellulare sulla base di cellule disaggregate. Se si ha una buona teoria dell’emergenza, della forma di un embrione, la si può applicare. Dunque in questo tipo di prova non c’è assolutamente meno rigore che nel vecchio tipo di prova proprio della fisica. Dunque si tratta veramente di cambiare campo.

Benvenuto - Il costruttivismo è dunque una conferma del determinismo più stretto? O al contrario fa posto, come mi sembrava di aver capito all’inizio del suo discorso, a una specie di indeterminismo evenemenziale?

Varela - Tutto dipende da che cosa si intende con “determinismo”. Se “determinismo” vuol dire che si conoscono le leggi fondamentali dell’universo, che ci permettono di comprendere come certi fenomeni - tra cui mettiamo la coscienza - emergano, allora effettivamente da questo punto di vista si tratta di un approccio determinista. Ma non è determinista nel senso laplaciano del termine, perché la previsione non è interessante e nemmeno possibile. Sono fenomeni complessi: la maggior parte dei fenomeni emergenti sono detti “non lineari”, perché funzionano appunto su basi che non permettono la previsione, sono di tipo caotico. In questi casi la previsione in quanto tale non è interessante. Io non posso calcolare quello che un dato individuo penserà in un istante successivo, perché questo fa parte appunto della legge di emergenza del suo pensiero.

Benvenuto - Lei ha detto di essere stato influenzato dalla fenomenologia, ed ha accennato ad una specie di va e vieni tra fenomenologia e neuroscienze. Ci può illustrare meglio la sua storia intellettuale?

Varela - Evidentemente quando ci si interessa a questi problemi della cognizione e della coscienza, si è sempre sostenuti anche da un interesse filosofico. Assai presto ho subito una marcata influenza della filosofia continentale e in grande misura proprio della fenomenologia.

Benvenuto - Per questo ha scelto di lavorare in Francia, piuttosto che negli Stati Uniti o in Inghilterra?

Varela - Ci arrivo. Dopo mi sono recato negli Stati Uniti per completare la mia formazione, e lavorando parecchi anni in quel paese mi sono reso conto che l’orientamento continentale, europeo, che avevo appreso nella mia giovinezza, non era l’unico. Ho dovuto iniziarmi a un approccio completamente diverso, che gli americani chiamano philosophy of mind, filosofia della mente, una filosofia di tipo analitico, improntata a uno spirito del tutto diverso, in antagonismo con la filosofia continentale. Ci è voluto del tempo perché mi abituassi a questo tipo di pensiero e, man mano che il tempo passava, mi sono reso conto che quel tipo di filosofia non mi si addiceva affatto, anche se a quel tempo era dominante nel campo delle scienze cognitive. I grandi filosofi che dominavano la scena, Daniel Dennett, John Searle, venivano dalla tradizione della philosophy of mind, che a me non diceva molto, del resto avevo deciso di lasciare gli Stati Uniti per venire in Europa. Una volta installato in Europa, mi sono accorto che era effettivamente molto più interessante per me a livello dei miei incontri e partnership quella filosofia che non avevo trovato negli Stati Uniti, dove lavoravo molto più solo. C’era infatti in quel momento una vera rinascita della fenomenologia. Questa era stata considerata per anni dal pubblico come una filosofia che consisteva soprattutto nel commento di testi specialistici, polverosi, che nessuno leggeva. Ma in realtà la fenomenologia è soprattutto - a partire da Husserl, che ne è il fondatore - uno stile di lavoro completamente aperto a nuovi dati, a nuovi orientamenti. Così tutta una nuova generazione prende la fenomenologia come uno strumento di lavoro,per lo studio di questioni cognitive nella scienza. Perché? Perché serve.

Faccio un esempio. Si parlava prima della riconcettualizzazione della percezione, degli oggetti del mondo. Fino a poco tempo fa si aveva un’idea rappresentazionista della percezione. Là c’è il bicchiere e dentro di me ho un’immagine di esso. L’idea fondamentale che invece attualmente abbiamo di questa esperienza è che atto e percezione sono inseparabili. Adesso si scopre, tra l’altro, che Husserl e Merleau-Ponty hanno esaminato a lungo questi argomenti e hanno estesamente tematizzato l’inseparabilità di percezione e di azione. Se si legge, per esempio, lo straordinario libro di Husserl che s’intitola Ding und Raum, Cosa e spazio, dove descrive in tutti i particolari il modo in cui le cinestesie del corpo vanno a costituire un oggetto, si vede l’incredibile finezza d’osservazione, propria del fenomenologo, grazie a cui mostra cose che oggi vengono confrontate - e concordano perfettamente - con i risultati delle neuroscienze. Lo stesso non si può dire dei filosofi analitici, che si sono formati su un’analisi puramente esterna e non sono mai entrati in un confronto diretto con i dati empirici. C’è sempre più la tendenza a fare della fenomenologia una fonte di riflessione, tanto più se ci si interessa alla descrizione delle strutture della coscienza - che è lo zoccolo duro della fenomenologia. Con il metodo della riduzione fenomenologica (che non ha niente a che vedere con il riduzionismo fisicalistico), con il metodo di osservazione e di analisi fenomenologica, si può cogliere l’elemento centrale nelle strutture dell’esperienza umana. Oggi nel boom delle scienze della coscienza c’è un ritorno molto forte al metodo “in prima persona”, che un tempo si chiamava introspettivo, metodo capace di prendere in considerazione i dati del vissuto personale, per portare avanti un esperimento. A chi ha questo tipo di interessi la fenomenologia viene incontro in laboratorio come partner naturale della sua ricerca.