IL SOGGETTO COLLETTIVO

Il collettivo non è altro che il soggetto dell’individuale

Curare il collettivo. Prima parte

Certamente c’è continuità tra le due cure: quella del singolo e quella di tutti. Anche Freud se ne rese conto ma non approfondì l’analisi della transizione dall’una all’altra, dalla cura dell’Ego a quella del We-go, per dirla con l’arguta espressione di Jerome Bruner. Stabilì che la prima, quella dell’“uno singolare” (einziger), ruotasse attorno al tratto singolare dell’identificazione soggettiva (einziger Zug), il quale a sua volta serve da segno di riconoscimento – o scibbolet – per “tutti” (alle), ad es. per il popolo degli identificati. Fu così che l’edipo divenne lo scibbolet del popolo della psicanalisi, identificato all’insegnamento freudiano (cfr. incipit della Lezione 29). Trascurò, però, Freud di analizzare che tra i due livelli logici, l’inferiore e il superiore, l’uno e il tutti, esiste un livello intermedio. A mio sindacabile parere Freud schivò il livello logico “medio”, plurale rispetto al singolare ma non universale; intendo il livello degli “alcuni” (einige, manche Leute), che magari in qualche modo reciprocamente interferiscono, anche se non hanno la stessa identificazione o lo stesso scibbolet.

Il livello del particolare è un livello che anche altri grandi pensatori, fissati a loro volta ad altri pensatori, trascurarono. Marx, fissato ad Hegel, è l’esempio forse più clamoroso. “Proletari di tutto il mondo unitevi”, unificava i singoli nell’universale, bypassando il particolare, la piccola e concreta collettività locale, dove i singoli cooperano per far sussistere un particolare stile di vita che non è universale. Come controprova, registriamo il fatto storico che i comunismi furono diversi nei diversi luoghi in cui allignarono: nessuna unificazione, nessuna internazionale socialista (ce ne furono ben tre, se non erro).

La questione non è di poca portata teorica e politica, tuttora attuale: per cosa dobbiamo optare? Per i “diritti dell’uomo” o per “i diritti umani”? Per il progetto dell’uomo concreto, che ha portato l’America all’indipendenza, o per il discorso universale, apparentemente generico e senza soggetto, che sta portando il pianeta alla globalizzazione? Di fatto, la globalizzazione – ma non quella operaia preconizzata da Marx – sta sistematicamente cancellando il particolare, per esempio l’uomo americano concreto, mentre fa leva sul singolare astratto: l’umano. Si chiama populismo: gli uni confluiscono nel tutto in nome dell’Uno; l’Altro o non esiste o è negato (xenofobia). Si può evitare la trappola populista nel caso della psicanalisi? La psicanalisi senza la Grande Alterità non esiste, perché non esiste soggetto senza l’altro con cui interagisce, mi ha insegnato Lacan.

Nell’area professionale da me battuta, quella della psicanalisi e delle tecniche affini di alleviamento della sofferenza psichica, l’istanza del singolare è “portata avanti”, come si diceva nel ’68, da colleghi che insistono sul primato della clinica individuale, con particolare riferimento alla psicosi. Ma proprio tale riferimento dovrebbe far pensare, insinuando qualche dubbio salutare in certi schematismi scolastici. La faccio breve. Alle soglie della rivoluzione francese Pinel medicalizzò la follia. Liberò i folli, prima a Bicêtre e poi alla Salpetrière, dalle catene materiali e li incatenò alla clinica medica. Quale catena era peggio? In pratica, inventò la psichiatria inventando una malattia mentale senza alcuna base organica. (Perché era filosofo?) Fu la sua una cura della follia? Dal 1793 aspettiamo i risultati. Non intendo risultati medici, come la restituzione dello stato pre-morboso, anche perché non sappiamo molto dello stato che precede la follia. Intendo come è cambiata la follia, da quando fu trasformata in psicosi, in particolare in schizofrenia, e sottoposta alle “cure mediche”.

Apro il capolavoro di Eugen Bleuler, La dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie (1911), di recente da me integralmente ritradotto in e-book per Polimnia Digital Editions. Alla base della psicosi par excellence, la schizofrenia, Bleuler, come Pinel, suppose un processo organico, non meglio precisato, che nella psiche produrrebbe per reazione due serie sintomatiche parallele: sintomi intellettuali, il cui vertice è la dissociazione ideativa, e sintomi affettivi nelle forme dell’indifferenza, dell’apatia fino al ritiro autistico dalla realtà. Nell’opera di Bleuler il collettivo “particolare” – l’ambiente concreto di vita – figura solo in negativo, come luogo da cui lo psicotico prende le distanze (autismo) e a cui il terapeuta tenta di riportarlo con artifici vari: dall’ipnosi all’ergoterapia. Oggi si sono aggiunti gli psicofarmaci, più farmaci (cioè veleni) che psichici.

Non viene a qualcuno il sospetto che l’approccio clinico individualistico alla follia, un approccio ultimamente medicale, sia stato inconcludente? Se no, a chi è servito?

Ma fu proprio l’istanza medica e individualistica a orientare l’approccio freudiano alle psiconevrosi! Per Freud la psicanalisi era una terapia in senso medico stretto di ripristino nel singolo dello stato pre-morboso. Nel caso si trattava di ripristinare lo stato psichico precedente le rimozioni infantili del singolo Io debole. Ricostituire un Io forte, libero da rimozioni invalidanti, era il fine cui mirava la cura psicanalitica freudiana. In sé era un programma ragionevole, che inizialmente diede risultati a conferma. Dopo oltre un secolo di questa psicanalisi, nel momento in cui il freudismo sta tramontando, possiamo capire che Freud fece i conti senza l’oste. La sua terapia, medicalizzando l’approccio psicanalitico, ha portato al successo individuale in alcuni (pochi) casi individuali e all’indebolimento paradossale della psicanalisi stessa, in quanto fenomeno collettivo, allontanandola sempre più dal ramo scientifico su cui si innestava. Da ciò la mia cautela nel pigiare il pedale della clinica in psicanalisi come cura “medica” del singolo.

Allora, si tratta di curare il collettivo dove abita il singolo?

Calma con la pulsione alla cura! Primo punto fermo: prima di curarlo, il collettivo va portato alla luce, cioè a esistere. Come esiste il collettivo in psicanalisi?

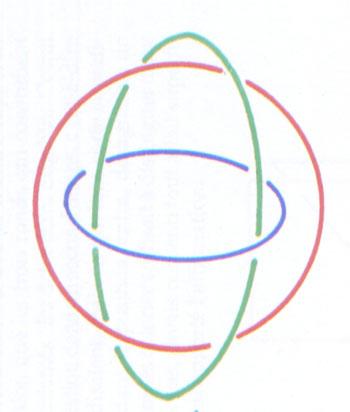

In psicanalisi il collettivo esiste poco o meglio esiste in una forma ben precisa: quella del collettivo religioso (v. Jacopo Robusti detto il Tintoretto, “Il Paradiso”, Sala del Grande Consiglio. Palazzo Ducale, Venezia). I pilastri freudiani della psicologia collettiva sono i due saggi sulla Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) e sul Disagio nella civiltà (1930). Il primo fonda il legame sociale sull’identificazione al leader, adottando il modello ipnotico-religioso della suggestionabilità di massa; il secondo consolida quel modello, introducendo la conversione dell’aggressività verso l’altro in auto-aggressività verso sé stessi, che a sua volta alimenterà le forme più diffuse di delirio: da quello di persecuzione e, in seconda battuta, a quello di grandezza. Non c’è traccia di legame sociale cooperativo in Freud. I suoi soggetti sono monadi senza finestre: sono uni (perché) identificati all’Uno – in alto nell’affresco del Tintoretto – ma sono ognuno senza rapporto con l’altro – tutti omogeneizzati verso il basso, come si vede bene nello stesso affresco. La psicologia sociale freudiana, pure elogiata da un giurista della portata di Hans Kelsen, è assai povera, essendo carente della funzione dell’altro, sia simbolica sia immaginaria. Di intervenire in modo “psicoterapico” sul sociale – sarebbe una psicoterapia di massa, se esistesse – Freud non ne parlò mai. Il guaio è che i freudiani non si sono mai interrogati su questo silenzio di Freud, neppure quei freudiani che sbandierano il “ritorno a Freud”. Chi ci provò fu Lacan, che introdusse in teoria la distinzione tra “altro” immaginario e “Altro” simbolico, con scarse ricadute pratiche sul legame sociale tra interessati alla psicanalisi.

Io mi sono interrogato sui silenzi di Freud e ho elaborato delle congetture che propongo qui, senza pretendere che siano condivise (o confermate) ma richiedendo solo che siano eventualmente confutate.

L’ho detto e lo ripeto. Freud fu e rimase sempre medico anche quando difendeva gli analisti non medici. Come molti ancora oggi ritengono, la medicina era per lui una scienza, essendo fondata sul principio di ragion sufficiente, che per ogni fenomeno presuppone una causa precisa. Condivise, cioè, una fallacia affatto generalizzata. Salvava i fenomeni psichici escogitandone le cause, che chiamava pulsioni. “L’oppio fa dormire?” “Sì, perché ha la virtus dormitiva”. Questo è il nocciolo del ragionamento metapsicologico freudiano: nell’apparato psichico esistono virtutes, o potenze (Mächte), che portano il soggetto o a copulare o a morire. L’oppio, in generale la droga, è la forma paradigmatica di copula con la morte per cavarne un plusgodere, secondo Lacan.

In che modo le pulsioni portano il soggetto al suo destino?

Qui interviene per la seconda volta, ormai nella pratica clinica professionale, l’assetto medico. Bisogna ripercorrere e raccontare la storia delle concatenazioni di causa ed effetto nel singolo caso. Ripercorrendo a ritroso la catena effettuale, si può individuare la causa prima – il mitico trauma – da rimuovere per curare la “malattia”, magari riducendone il godimento. La medicina lo fa di regola raccontandosi “casi clinici” (Krankheitsgeschichte, “storie di malattia”); sono novelle o favole “che non hanno il marchio della scientificità”, come constatava lo stesso Freud. La medicina è una “scienza” narrativa: incarna paradigmaticamente l’antico scire per causas di impianto aristotelico, che neppure la decostruzione di David Hume riuscì a smontare. La psicanalisi ha preso dalla medicina il nobile vizio di narrare storie di cause e dei loro effetti, allontanandosi dalla scienza e avvicinandosi alla letteratura. Narra di parricidi e di castrazioni in formato psicogenetico. Ormai i suoi sono racconti standardizzati, che hanno quasi del tutto perso il fascino della prima ora. Poco male, se non fosse che strada facendo, a furia di raccontare favole, si è perso anche il particolare soggetto collettivo, ridotto per lo più a condizioni al contorno della biografia individuale, la cosiddetta psicogenesi. (L’aggettivo “genetico” in Freud non si riferisce alla scienza genetica, inaugurata da Mendel nel 1865 e riscoperta 40 anni dopo ai tempi in cui Freud scriveva i Tre saggi, sulla quale il creatore della psicanalisi non si documentò MAI. Quando si dice volontà di ignoranza…).

* * *

Prima di accudirlo, un bambino va concepito – ripeto l’ovvietà. Come concepire il soggetto collettivo all’interno del discorso dell’analista?

La risposta è nella sua banalità incredibile. In teoria è molto semplice: tanto per cominciare, basta istituire un collettivo di pensiero tra psicanalisti o, più in generale, tra interessati alla psicanalisi, cioè analisti, analizzanti e quanti altri. Poi seguiranno altri collettivi interagendo con quello. Ma non è come dire.

“Collettivo? No, grazie, la pratica della cura psicanalitica è individuale”.

“Pensare? Non sono sicuro di pensare; applico le direttive cliniche della scuola dove mi sono formato e che controllo quotidianamente con i miei supervisori. La burocrazia di scuola mi garantisce un portafoglio di clienti; la stessa scuola garantisce loro che riceveranno una cura professionale”. Eppure,…

La frammentazione individualistica del discorso dell’analista facilita la trasmissione dei codici terapeutici dall’istruttore all’istruito e, in ultima analisi, il controllo del potere sulla “sovversione soggettiva”, affinché non sia troppo sovversiva. Questo è certo. Eppure,…

Eppure, un collettivo psicanalitico deve esistere, se è vero che esiste una tecnica psicanalitica. La tecnica, anche la più bizzarra, anche quella dell’artista più singolare, ha sempre una radice collettiva. Si sa, del resto, che gli psicanalisti preferiscono parlare di tecnica psicanalitica invece che di scienza. Quindi, almeno nel preconscio degli psicanalisti, un qualche collettivo di psicanalisi deve esistere da qualche parte. Se è vero che c’è una tecnica, è necessariamente vero che c’è il collettivo che la pratica – ripeto. Questa è una verità antropologica sin da quando, tra i 600.000 e i 900.000 anni fa, gli ominidi scheggiavano amigdale acheuleane e accendevano focolari, molto prima che sulla scena comparisse Homo sapiens (190.000 anni fa) e imparasse a parlare (60.000 anni fa). Non scheggi un’amigdala da solo; ci vuole qualcuno che ti insegni come fare. Si tratta di vedere se il collettivo (tecnico) oggi esistente tra psicanalisti è idoneo a trasmettere la psicanalisi come qualunque altro fatto di civiltà. Sono le associazioni e le scuole psicanalitiche veramente conformi al discorso dell’analista? Lavorano alla Kulturarbeit, come si augurava Freud? Sono collettivi di pensiero psicanalitico o semplici depositi inerti di dottrine ormai fossilizzate, asce acheuleane da dissotterrare?

Freud aveva di certo in mente la dimensione collettiva della sua psicanalisi quando parlava di “movimento psicanalitico”. Purtroppo, quel movimento non fu un movimento di pensiero; fu un movimento di orde primordiali, capitanate da eresiarchi rispetto al padre fondatore, che riproducevano il modello proposto da Freud in Totem e tabu: un padre stallone che tiene tutte le donne per sé, obbligando i fratelli all’omosessualità; nel caso, obbligando gli psicanalisti all’omogeneità delle applicazioni della dottrina ufficiale. Oggi, estinta l’ultima orda, quella lacaniana, anche quel movimento è finito. Siamo pronti per nuovi collettivi, magari di pensiero?

Per collettivi di pensiero, nel senso di Ludwik Fleck, intendo luoghi dove circolano congetture, non catechismi; dove si vagliano teorie, confutandole alla prova dei fatti e corroborandole alla luce di altre teorie; dove non ci tocca sorbire i predicozzi di guru psicanalitici che hanno sistematicamente invaso la rete per dire la verità della psicanalisi. Ma dove si mette in discussione l’edipo e la castrazione? I miti fondatori o sono gelosamente custoditi e praticati in modo ritualistico nella “nostra” scuola o sono semplicemente deposti dall’altare e sostituiti da altre narrazioni nella setta accanto, dove si raccontano altre storie altrettanto improbabili. Procedono forse così i fisici o i biologi nelle loro comunità? Ripensiamo a come Darwin concepì la selezione naturale o Planck il quanto d’azione; né l’uno né l’altro erano mitologi; erano ragionatori; non confabulavano ma speculavano. Darwin si confrontava con la (falsa) teoria dello sviluppo di Malthus, Planck con il collasso energetico dell’ultravioletto, veri rompicapi che esigevano un pensiero nuovo. E il pensiero nuovo nacque nel collettivo biologico e fisico, con l’aiuto ex post di qualche bravo ostetrico ovvero di qualche coraggioso allievo che non aveva il culto dell’ipse dixit.

Sì, ma dov’è l’esigenza di pensiero in psicanalisi, oggi? Vedo che si continua a rimuginare sull’elucubrazione di qualche maestro, senza apportare correzioni, ma sempre ulteriori interpretazioni a conferma, come se bastasse confermare per pensare. Tutto nasce dall’incrollabile – infantile – bisogno di certezza, che le mitologie e le narrazioni fondanti delle civiltà si incaricano di mantenere vivo, promuovendo un pensiero di stampo religioso, tendente al fanatico. Perché si resiste alla scienza? Per la semplice ragione che essa opera in regime di incertezza. In generale, non si vuole pensare a partire da presupposti incerti, che possono decadere alla prima verifica empirica o per la pensata di qualche genio (evento molto più raro). Allora si resiste alla possibilità di trasformare la psicanalisi in discorso scientifico, arroccandosi in qualche ortodossia, poco importa se mitologica, purché incontrovertibile. (Su academia.edu si trova un mio saggio in proposito, pubblicato sul n. 369 di “aut aut”, intitolato “Certezza mitica vs incertezza scientifica”).

Tutto diverso è lo stile di convivenza all’insegna della scienza moderna, quella galileiana. Il collettivo di pensiero scientifico sopravvive alle incertezze delle proprie formulazioni facendole circolare nel proprio ambito ed esponendole alla discussione pubblica. Il legame sociale tra i suoi membri non cala dall’alto per identificazione al leader o al guru, che impone la “vera” dottrina, ma pullula “democraticamente” dal basso nello scambio di idee, proposte, progetti di ricerca, nel confronto dei risultati, senza dare per scontata nessuna dottrina ma accettandone qualcuna par provision (Cartesio) solo come ipotesi di lavoro. Parlerei di legame sociale epistemico o istituito attorno alla cosa epistemica, come la chiama Hans Jörg Rheinberger del Max Planck Institut di Berlino. (Un tema, quello della cosa epistemica, che riprenderò quando parlerò dell’oggetto del desiderio).

Certo, il legame sociale epistemico è debole. Confutata la congettura su cui si regge il lavoro comune (in laboratorio o in biblioteca), il legame collettivo si scioglie, magari per riformarsi subito dopo sulla base di altre congetture e con altri attori. La congettura, non essendo né vera né falsa, né carne né pesce, non serve a stabilire autorità, consolidare egemonie, codificare pratiche, perciò la pratica delle congetture non sarà mai incentivata dal potere, che tuttavia è sempre pronto a sfruttarne le ricadute innovative, se e quando ci sono e si dimostrano profittevoli.

Già, l’innovazione! Sarà mai possibile in psicanalisi? Grandi innovatori ne abbiamo avuti: Klein, Winnicott, Bion, Lacan, ma non bastano più ormai. Il lavoro da fare è ancora molto. Si è fatto molto per il soggetto individuale ma praticamente nulla per il collettivo (le analisi di gruppo sono solo analisi sovraindividuali, che rimangono essenzialmente individualistiche in senso allargato). Un modo per iniziare a prendersi cura del soggetto collettivo in psicanalisi potrebbe essere proprio questo: favorire l’innovazione sia in teoria sia in pratica (pardon, in clinica). O non si annida forse lì il desiderio d’analista?