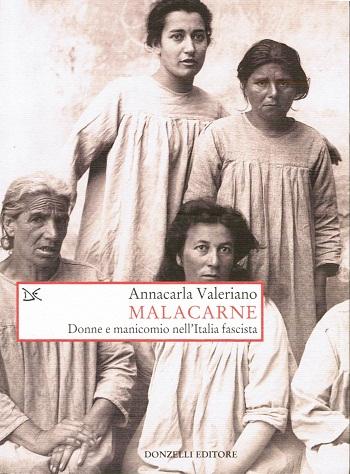

25 APRILE: Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista

25 aprile, 2018 - 10:23

Editore: Donzelli

Anno: 2017

Pagine: 211

Costo: €28.00

Anche quest’anno, come l’anno scorso con i libri di Marco Rossi e Matteo Petracci sull’internamento dei dissidenti durante il fascismo[i], vorrei festeggiare questo 25 aprile con la presentazione di un libro: Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista di Annacarla Valeriano, edito da Donzelli nel 2017. Il che mi dà anche l’opportunità di proseguire nella presentazione dei testi dei quali parleremo a Genova con gli autori nel corso della settimana 180 x 40[ii], dopo L’ascolto gentile di Eugenio Borgna edito da Einaudi[iii] e Storia di Antonia di Dario Stefano Dell’Aquila e Antonio Esposito, edito da Sensibili alle foglie[iv], anch’essi del 2017.

Non è la prima volta che Valeriano si occupa degli archivi relativi alle vicende degli internati del manicomio di Teramo. Già nel 2014 infatti avevamo potuto apprezzare la sua capacità di interrogare gli archivi del manicomio e la sua grande sensibilità nell’avvicinare internati ed e internate col volume Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (1880-1931), sempre per Donzelli. Già in quell’occasione ci avevano colpito uno stile espositivo avvincente, i frequenti richiami al dato d’archivio delle cartelle cliniche letteralmente fatte parlare con riferimenti sintetici, brillanti ed essenziali, lo sforzo di tenere sempre presente il nesso che lega l’esperienza individuale del manicomio alla vicenda storica generale, costituita in quel caso ad esempio per alcuni dalla Grande guerra, la ricerca delle “corrispondenze negate” alle quali sforzarsi di ridare comunque, pur tardivamente, senso e voce.

E, già in quell’occasione, avevamo colto un grado forse un po’ più alto di attenzione e sensibilità da parte sua per quel dato particolare che, all’interno dell’esperienza generale del manicomio, è l’esperienza che ne fa la donna. I casi, quindi, di quando il manicomio era femmina. Un tema che costituisce in modo più esplicito, rispetto al precedente volume, l’oggetto di studio del nuovo.

Ma veniamo a Malacarne. Che la donna sia da considerarsi inferiore all’uomo, più vicina di lui al mondo animale e misterioso dell’impulsività e della sensualità e più distante da quello misurato e affidabile dell’intelligenza intesa come razionalità; che si fosse cioè in presenza di una inferiorità costituzionale della donna, beh era già cosa nota e non occorreva certo il fascismo ad affermarlo. Ne erano già convintissimi gli scienziati del positivismo psichiatrico, gli stessi che erano altrettanto convinti dell’inferiorità nell’intelligenza e nella maggiore istintualità del negro rispetto al bianco.

Pregiudizi che si erano consolidati negli anni a partire da posizioni di potere e rispetto ai quali erano ben pochi, infondo, ad avere mente abbastanza lucida e autonoma da sottrarvisi (ma qualcuno c’era!); pregiudizi che, nel momento in cui erano i padri della psichiatria di quegli anni ad esserne convinti e a diffonderli, si trasformavano, nella percezione del pubblico, magicamente in “scienza”.

Annacarla Valeriano coglie con grande lucidità e documenta in modo convincente però un passaggio sottile, per il quale la condizione della donna di fronte alla psichiatria fascista non muta sostanzialmente rispetto ai precedenti decenni; e però muta, perché a indagare più in profondità qualcosa di nuovo succede.

Già nell’Italia dell’Ottocento il manicomio, infatti, era luogo d’internamento per le ragazze e le donne il cui comportamento non si uniformava alla sequenza verginità, matrimonio, lavori di casa che era infondo quanto, nelle diverse età, la società patriarcale chiedeva alla donna. Ed è spesso difficile comprendere a posteriori se ciò avvenisse per ragioni ascrivibili alla franca patologia come può essere il caso di un’alterazione in senso maniacale del tono dell’umore che ci pare d’intuire con una certa frequenza nelle brevi ma espressive citazioni dalle cartelle riportate nel testo.

Ma con il fascismo assistiamo alla politicizzazione e all’irrigidimento di questi stereotipi, e quindi alla riproposizione dello stesso fenomeno in riferimento a valori diversi; non sono più solo la famiglia o la comunità ad avere diritto di sentirsi offese dalle trasgressioni di queste donne. Adesso è l’organismo totalitario dello Stato fascista a soffrirne, e la reazione si fa, se possibile, più rigida e più dura. Perché è noto, certo, che non sono sostanzialmente diverse tra l’Italia pre-fascista e quella fascista le ragioni principali dell’internamento che continuano, nel caso della donna, a consistere nell’esigenza di rispondere al mandato di domare corpi indocili il cui lamento oggi è possibile raccogliere nelle lettere mai spedite che i polverosi archivi restituiscono a chi ha la pazienza e la pietà di andarle a cercare. Ma a cambiare, e non di poco, in una società che si fa in generale più rigida nel controllo e maggiormente ossessionata da istanze omologanti e disciplinari è la soglia di tolleranza, che porterà il numero complessivo degli internati ad aumentare, tra 1926 e 1941, del 50%. Perché è proprio in quell’anno che possiamo rintracciare l’origine di un inasprimento volto a disciplinare anche quel tanto di imprevisto, disordinato - e libero direi in definitiva - che lo Stato liberale sopportava, e lo Stato totalitario non sopporta più; e scrive Valeriano infatti: «la fisionomia poliziesca dello Stato fascista si delineò chiaramente già a partire dal 1926, quando fu approvato il nuovo Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (pp. 48-49).

Lo Stato mussoliniano concepisce dunque se stesso come un organismo totalitario del quale la persona del duce costituisce il vertice e ciascuno può trovare, ordinatamente, il posto che gli è destinato e più gli si addice (al che sarà funzionale, in campo medico, la biotipologia proposta da Nicola Pende). La questione di genere non viene affrontata in modo diverso dalle altre; e non si poterebbe dirlo più chiaramente di come fa ancora Valeriano nell’introduzione: «si tratta, a ben guardare, di un’operazione di re-invenzione delle identità femminili attuata dal regime con la volontà esplicita di inserire anche le donne in un più ampio progetto di educazione spirituale e morale, al fine di trasformarle in cellule organicamente produttive, soggetti capaci di interagire armonicamente con l’apparato statale, fondendosi in esso come ingranaggi perfettamente sincronizzati» (p. IX).

Più ancora di prima, anche se non diversamente da prima, il manicomio diventa così ricettacolo di esperienze fallite della femminilità che per le più varie ragioni - in parte riconducibili alla patologia mentale, in parte soltanto all’indisciplina, e in gran parte anche a quelle situazioni ibride e ambigue nelle quali non è affatto agevole distinguere l’una dall’altra - non hanno risposto ai canoni attesi.

A partire dalle bambine, spesso classificate come frenasteniche, alle quali sono dedicate pagine commuoventi nel libro. Per proseguire con le ragazze e le donne incapaci a incanalare la propria affettività e sessualità dentro i canoni socialmente approvati: ragazze madri, donne dal comportamento sessuale riprovevolmente promiscuo e disordinato, donne che si erano dedicate al di fuori dei luoghi e dei canoni previsti alle prostituzione. Su tutte le quali si posa impietoso lo sguardo diagnostico maschile del medico che, in bilico tra diagnosi clinica e giudizio morale, descrive fenomeni come: pervertimento insanabile, irritabilità, volgarità, egoismo, sessualità smisurata, sprezzo delle regole. O che ritorna a cogliere “sulle superfici morbose dei corpi isterizzati” la sfida dell’enigma e del segreto dell’isteria che aveva affascinato, indignato e talvolta certo umiliato, lo sguardo maschile da millenni. Sessualità in un modo o nell’altro sregolata, dunque, e così apprendiamo che: «destavano scandalo, ad esempio, le stranezze di Villelmina V, che durante il periodo della degenza “si alzava dal letto per andare a baciare tutte le altre inferme”; per questo avevano dovuto ricorrere alla contenzione con le fascette» (p. 134).

Legare una donna perché bacia, non perché offende; e sarebbe facile, oggi, certo considerarlo mostruoso ma non so, francamente, come ci si comporterebbe in uno dei nostri reparti o nelle nostre strutture di fronte a un corpo come questo indocile e a un comportamento imbarazzante, ingombrante ed eversivo, pur nella sua innocuità, delle regole implicite che presiedono al clima affettivo e alla distanza convenzionale di ogni luogo di socialità, e a maggior ragione di cura.

Poi ancora, il manicomio degli anni che Valeriano considera non è soltanto il luogo attraverso il quale la società si difende da ciò che del comportamento femminile è percepito, come recitava la Legge 36, “pubblicamente scandaloso”. E’ anche il luogo dove proteggere le donne più fragili, che dalla società hanno subito l’offesa, come le vittime di violenza sessuale o, negli anni ‘40, le vittime di trauma bellico diretto o, più frequentemente, indiretto come la perdita del compagno o di un figlio in guerra. Sono traumi che un’altra generazione di madri e di mogli aveva già subito poco più di vent’anni prima, e le storie che Valeriano riporta sono così tristemente somiglianti a quelle pubblicate nel corso del primo conflitto mondiale da Maria Del Rio sulla Rivista di Freniatria o da quelle da lei stessa già evocate in Ammalò di testa. Ancora, il manicomio è luogo, nelle pagine della Valeriano, dove dare uno spazio alle protagoniste di atti sconcertanti come l’infanticidio, del quale le stesse donne che ne sono protagoniste non sono poi in grado di darsi spiegazione e di fronte al quale spesso anche la saccente psichiatria ammutolisce.

Ma, molto più spesso invece, la vicenda manicomiale è, per le donne come per gli uomini - e da Andrea Verga a Franco Basaglia la migliore psichiatria italiana ne è sempre stata ben consapevole - una vicenda che ha a che fare con la miseria più che con la malattia. Storie di miseria che hanno portato all’internamento; e storie d’internamento che hanno determinato una spogliazione più squallida e completa di qualsiasi miseria si fosse potuta conoscere fuori. E non ci stupisce allora apprendere di: «Maria M., giunta in manicomio denutrita e in condizioni fisiche assai scadenti, assicurava in un primo momento di essere matta, ma alla fine ammetteva di “essere venuta qui per poi essere mandata a casa con il sussidio”» (p. 121).

L’esperienza del manicomio come destino comune spezza dunque queste storie eterogenee di donne appropriandosene e sequestrandole al suo interno, ammutolendole spesso e banalizzandole nelle note distratte di una cartella clinica. Ed è allora particolarmente importante l’ultima sezione del libro, che è un’antologia generosa di estratti delle lettere a casa delle internate, testimonianza di un anelito costante all’uscita, alla libertà, al ritorno alla famiglia e alla vita e di un dolore morale profondo.

Ancora, nel volume trova spazio, accanto alle sue donne, l’altro protagonista cioè il manicomio di Sant’Antonio Abate di Teramo, gli anni nei quali è stato diretto da uno psichiatra brillante e originale come Marco Levi Bianchini e ad esempio veniva aperto, già nel 1928, il primo dispensario di igiene mentale. Né manca un sintetico sguardo sul dopo la Liberazione, la partecipazione della donna alla Resistenza, la sua partecipazione al voto, la lotta per la sua emancipazione che, a ben vedere, a partire dagli anni ’60 e ’70 procedette in modo parallelo a quella per la chiusura del manicomio. Segnando così, l’una e l’altra, tra le lotte che hanno attraversato il ’68 le due che, almeno in Italia, hanno forse avuto l’esito più felice.

Merito del lavoro di Valeriano è dunque averci restituito queste vicende di povere donne e le loro emozioni con una prosa sempre elegante e piacevole alla lettura, mai noiosa e arricchita dal costante rinvio alla cartella clinica, allo scritto del medico o della stessa internata. E di avere così dato un contributo importante alla storia della psichiatria, ma anche alla storia della condizione femminile e, ovviamente, alla storia sociale locale del Teramano. E’ una testimonianza di dolore la sua, certamente; ma in particolare in questi giorni nei quali celebriamo quarant’anni d’Italia senza manicomio è importante, credo, ricordarci quello che il manicomio è stato per essere consapevoli, nei momenti di scoramento, che, almeno, come società e come servizi in Italia abbiamo avuto la capacità di chiuderlo e continuiamo ad avere, quotidianamente, la capacità di farne senza.

Leggere libri come questo di Annacarla Valeriano ci aiuta a tenere presente che - anche se certo l’ombra del manicomio non può smettere di pesare sulle nostre pratiche e occorre sempre vigilare - quello che abbiamo ottenuto in quel 1978 e stiamo mantenendo non è un risultato da poco.

Non è la prima volta che Valeriano si occupa degli archivi relativi alle vicende degli internati del manicomio di Teramo. Già nel 2014 infatti avevamo potuto apprezzare la sua capacità di interrogare gli archivi del manicomio e la sua grande sensibilità nell’avvicinare internati ed e internate col volume Ammalò di testa. Storie dal manicomio di Teramo (1880-1931), sempre per Donzelli. Già in quell’occasione ci avevano colpito uno stile espositivo avvincente, i frequenti richiami al dato d’archivio delle cartelle cliniche letteralmente fatte parlare con riferimenti sintetici, brillanti ed essenziali, lo sforzo di tenere sempre presente il nesso che lega l’esperienza individuale del manicomio alla vicenda storica generale, costituita in quel caso ad esempio per alcuni dalla Grande guerra, la ricerca delle “corrispondenze negate” alle quali sforzarsi di ridare comunque, pur tardivamente, senso e voce.

E, già in quell’occasione, avevamo colto un grado forse un po’ più alto di attenzione e sensibilità da parte sua per quel dato particolare che, all’interno dell’esperienza generale del manicomio, è l’esperienza che ne fa la donna. I casi, quindi, di quando il manicomio era femmina. Un tema che costituisce in modo più esplicito, rispetto al precedente volume, l’oggetto di studio del nuovo.

Ma veniamo a Malacarne. Che la donna sia da considerarsi inferiore all’uomo, più vicina di lui al mondo animale e misterioso dell’impulsività e della sensualità e più distante da quello misurato e affidabile dell’intelligenza intesa come razionalità; che si fosse cioè in presenza di una inferiorità costituzionale della donna, beh era già cosa nota e non occorreva certo il fascismo ad affermarlo. Ne erano già convintissimi gli scienziati del positivismo psichiatrico, gli stessi che erano altrettanto convinti dell’inferiorità nell’intelligenza e nella maggiore istintualità del negro rispetto al bianco.

Pregiudizi che si erano consolidati negli anni a partire da posizioni di potere e rispetto ai quali erano ben pochi, infondo, ad avere mente abbastanza lucida e autonoma da sottrarvisi (ma qualcuno c’era!); pregiudizi che, nel momento in cui erano i padri della psichiatria di quegli anni ad esserne convinti e a diffonderli, si trasformavano, nella percezione del pubblico, magicamente in “scienza”.

Annacarla Valeriano coglie con grande lucidità e documenta in modo convincente però un passaggio sottile, per il quale la condizione della donna di fronte alla psichiatria fascista non muta sostanzialmente rispetto ai precedenti decenni; e però muta, perché a indagare più in profondità qualcosa di nuovo succede.

Già nell’Italia dell’Ottocento il manicomio, infatti, era luogo d’internamento per le ragazze e le donne il cui comportamento non si uniformava alla sequenza verginità, matrimonio, lavori di casa che era infondo quanto, nelle diverse età, la società patriarcale chiedeva alla donna. Ed è spesso difficile comprendere a posteriori se ciò avvenisse per ragioni ascrivibili alla franca patologia come può essere il caso di un’alterazione in senso maniacale del tono dell’umore che ci pare d’intuire con una certa frequenza nelle brevi ma espressive citazioni dalle cartelle riportate nel testo.

Ma con il fascismo assistiamo alla politicizzazione e all’irrigidimento di questi stereotipi, e quindi alla riproposizione dello stesso fenomeno in riferimento a valori diversi; non sono più solo la famiglia o la comunità ad avere diritto di sentirsi offese dalle trasgressioni di queste donne. Adesso è l’organismo totalitario dello Stato fascista a soffrirne, e la reazione si fa, se possibile, più rigida e più dura. Perché è noto, certo, che non sono sostanzialmente diverse tra l’Italia pre-fascista e quella fascista le ragioni principali dell’internamento che continuano, nel caso della donna, a consistere nell’esigenza di rispondere al mandato di domare corpi indocili il cui lamento oggi è possibile raccogliere nelle lettere mai spedite che i polverosi archivi restituiscono a chi ha la pazienza e la pietà di andarle a cercare. Ma a cambiare, e non di poco, in una società che si fa in generale più rigida nel controllo e maggiormente ossessionata da istanze omologanti e disciplinari è la soglia di tolleranza, che porterà il numero complessivo degli internati ad aumentare, tra 1926 e 1941, del 50%. Perché è proprio in quell’anno che possiamo rintracciare l’origine di un inasprimento volto a disciplinare anche quel tanto di imprevisto, disordinato - e libero direi in definitiva - che lo Stato liberale sopportava, e lo Stato totalitario non sopporta più; e scrive Valeriano infatti: «la fisionomia poliziesca dello Stato fascista si delineò chiaramente già a partire dal 1926, quando fu approvato il nuovo Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» (pp. 48-49).

Lo Stato mussoliniano concepisce dunque se stesso come un organismo totalitario del quale la persona del duce costituisce il vertice e ciascuno può trovare, ordinatamente, il posto che gli è destinato e più gli si addice (al che sarà funzionale, in campo medico, la biotipologia proposta da Nicola Pende). La questione di genere non viene affrontata in modo diverso dalle altre; e non si poterebbe dirlo più chiaramente di come fa ancora Valeriano nell’introduzione: «si tratta, a ben guardare, di un’operazione di re-invenzione delle identità femminili attuata dal regime con la volontà esplicita di inserire anche le donne in un più ampio progetto di educazione spirituale e morale, al fine di trasformarle in cellule organicamente produttive, soggetti capaci di interagire armonicamente con l’apparato statale, fondendosi in esso come ingranaggi perfettamente sincronizzati» (p. IX).

Più ancora di prima, anche se non diversamente da prima, il manicomio diventa così ricettacolo di esperienze fallite della femminilità che per le più varie ragioni - in parte riconducibili alla patologia mentale, in parte soltanto all’indisciplina, e in gran parte anche a quelle situazioni ibride e ambigue nelle quali non è affatto agevole distinguere l’una dall’altra - non hanno risposto ai canoni attesi.

A partire dalle bambine, spesso classificate come frenasteniche, alle quali sono dedicate pagine commuoventi nel libro. Per proseguire con le ragazze e le donne incapaci a incanalare la propria affettività e sessualità dentro i canoni socialmente approvati: ragazze madri, donne dal comportamento sessuale riprovevolmente promiscuo e disordinato, donne che si erano dedicate al di fuori dei luoghi e dei canoni previsti alle prostituzione. Su tutte le quali si posa impietoso lo sguardo diagnostico maschile del medico che, in bilico tra diagnosi clinica e giudizio morale, descrive fenomeni come: pervertimento insanabile, irritabilità, volgarità, egoismo, sessualità smisurata, sprezzo delle regole. O che ritorna a cogliere “sulle superfici morbose dei corpi isterizzati” la sfida dell’enigma e del segreto dell’isteria che aveva affascinato, indignato e talvolta certo umiliato, lo sguardo maschile da millenni. Sessualità in un modo o nell’altro sregolata, dunque, e così apprendiamo che: «destavano scandalo, ad esempio, le stranezze di Villelmina V, che durante il periodo della degenza “si alzava dal letto per andare a baciare tutte le altre inferme”; per questo avevano dovuto ricorrere alla contenzione con le fascette» (p. 134).

Legare una donna perché bacia, non perché offende; e sarebbe facile, oggi, certo considerarlo mostruoso ma non so, francamente, come ci si comporterebbe in uno dei nostri reparti o nelle nostre strutture di fronte a un corpo come questo indocile e a un comportamento imbarazzante, ingombrante ed eversivo, pur nella sua innocuità, delle regole implicite che presiedono al clima affettivo e alla distanza convenzionale di ogni luogo di socialità, e a maggior ragione di cura.

Poi ancora, il manicomio degli anni che Valeriano considera non è soltanto il luogo attraverso il quale la società si difende da ciò che del comportamento femminile è percepito, come recitava la Legge 36, “pubblicamente scandaloso”. E’ anche il luogo dove proteggere le donne più fragili, che dalla società hanno subito l’offesa, come le vittime di violenza sessuale o, negli anni ‘40, le vittime di trauma bellico diretto o, più frequentemente, indiretto come la perdita del compagno o di un figlio in guerra. Sono traumi che un’altra generazione di madri e di mogli aveva già subito poco più di vent’anni prima, e le storie che Valeriano riporta sono così tristemente somiglianti a quelle pubblicate nel corso del primo conflitto mondiale da Maria Del Rio sulla Rivista di Freniatria o da quelle da lei stessa già evocate in Ammalò di testa. Ancora, il manicomio è luogo, nelle pagine della Valeriano, dove dare uno spazio alle protagoniste di atti sconcertanti come l’infanticidio, del quale le stesse donne che ne sono protagoniste non sono poi in grado di darsi spiegazione e di fronte al quale spesso anche la saccente psichiatria ammutolisce.

Ma, molto più spesso invece, la vicenda manicomiale è, per le donne come per gli uomini - e da Andrea Verga a Franco Basaglia la migliore psichiatria italiana ne è sempre stata ben consapevole - una vicenda che ha a che fare con la miseria più che con la malattia. Storie di miseria che hanno portato all’internamento; e storie d’internamento che hanno determinato una spogliazione più squallida e completa di qualsiasi miseria si fosse potuta conoscere fuori. E non ci stupisce allora apprendere di: «Maria M., giunta in manicomio denutrita e in condizioni fisiche assai scadenti, assicurava in un primo momento di essere matta, ma alla fine ammetteva di “essere venuta qui per poi essere mandata a casa con il sussidio”» (p. 121).

L’esperienza del manicomio come destino comune spezza dunque queste storie eterogenee di donne appropriandosene e sequestrandole al suo interno, ammutolendole spesso e banalizzandole nelle note distratte di una cartella clinica. Ed è allora particolarmente importante l’ultima sezione del libro, che è un’antologia generosa di estratti delle lettere a casa delle internate, testimonianza di un anelito costante all’uscita, alla libertà, al ritorno alla famiglia e alla vita e di un dolore morale profondo.

Ancora, nel volume trova spazio, accanto alle sue donne, l’altro protagonista cioè il manicomio di Sant’Antonio Abate di Teramo, gli anni nei quali è stato diretto da uno psichiatra brillante e originale come Marco Levi Bianchini e ad esempio veniva aperto, già nel 1928, il primo dispensario di igiene mentale. Né manca un sintetico sguardo sul dopo la Liberazione, la partecipazione della donna alla Resistenza, la sua partecipazione al voto, la lotta per la sua emancipazione che, a ben vedere, a partire dagli anni ’60 e ’70 procedette in modo parallelo a quella per la chiusura del manicomio. Segnando così, l’una e l’altra, tra le lotte che hanno attraversato il ’68 le due che, almeno in Italia, hanno forse avuto l’esito più felice.

Merito del lavoro di Valeriano è dunque averci restituito queste vicende di povere donne e le loro emozioni con una prosa sempre elegante e piacevole alla lettura, mai noiosa e arricchita dal costante rinvio alla cartella clinica, allo scritto del medico o della stessa internata. E di avere così dato un contributo importante alla storia della psichiatria, ma anche alla storia della condizione femminile e, ovviamente, alla storia sociale locale del Teramano. E’ una testimonianza di dolore la sua, certamente; ma in particolare in questi giorni nei quali celebriamo quarant’anni d’Italia senza manicomio è importante, credo, ricordarci quello che il manicomio è stato per essere consapevoli, nei momenti di scoramento, che, almeno, come società e come servizi in Italia abbiamo avuto la capacità di chiuderlo e continuiamo ad avere, quotidianamente, la capacità di farne senza.

Leggere libri come questo di Annacarla Valeriano ci aiuta a tenere presente che - anche se certo l’ombra del manicomio non può smettere di pesare sulle nostre pratiche e occorre sempre vigilare - quello che abbiamo ottenuto in quel 1978 e stiamo mantenendo non è un risultato da poco.

[i] Clicca qui per il link alla doppia recensione su Pol. it.: FOLLIA ANTIFASCISTA: UNA DOPPIA RECENSIONE PER IL 25 APRILE (2016).

[ii] Clicca qui per il link alla mia presentazione della settimana: 180x40. COSI’ GENOVA FESTEGGERA’ LA FINE DEL MANICOMIO.

Commenti

aggiornamento con video