Riflessioni (in)attuali

Uno sguardo psicoanalitico sulla vita comune

LA "DONNA EBREA" E LE CITTA LIBERE DI DESIDERARE

27 novembre, 2018 - 21:12

Nell’Istanbul della seconda metà dell’Ottocento vivevano cinquecento mila persone, di cui metà turchi e metà greci, ebrei, armeni curdi. La vita era una polifonia di lingue che includeva il francese, l’italiano, l’inglese. Non era una Babele. La gente comunicava perfettamente e, in mezzo a tanto vociferare plurale, ci si sentiva a casa.

Nell’Istanbul della seconda metà dell’Ottocento vivevano cinquecento mila persone, di cui metà turchi e metà greci, ebrei, armeni curdi. La vita era una polifonia di lingue che includeva il francese, l’italiano, l’inglese. Non era una Babele. La gente comunicava perfettamente e, in mezzo a tanto vociferare plurale, ci si sentiva a casa.Le differenze si intendono, si attraggono, partecipano a uno spazio di vita più ampio di quello delle comunità identitarie. Sentirci a casa in mezzo agli altri, godere del privilegio di essere in compagnia quando si è soli, assaporare la moltitudine di scambi e di esperienze che ci invitano a partecipare ai loro ritmi, dispiegamenti, insieme aperti alla scoperta e familiari, senza invaderci: questo è il far veramente parte di una realtà sicura e di non abitare, invece, in un mondo chiuso, avvertito, da chi resta vivo, come “carcere”.

Yaya Kemal e Tanpinar (letterati turchi del XX secolo) hanno avuto bisogno “di una bellezza triste in grado sia di accentuare l’identità musulmana della popolazione di Istanbul sia di mostrarne l’esistenza nei secoli, attraverso l’espressione di un sentimento di perdita e di sconfitta”. Queste parole di Orhan Pamuk descrivono bene la consacrazione idealizzante -il costituirsi come bellezza non più ritrovabile perché mai realmente esistita- di una perdita del senso, sconfitta del vivere che nasce da un movimento di ritrazione dall’alterità: dalla contrazione dell’essere in un’identità desolata e desolante (timorosa della sua ombra e vivente nel buio). C’è una tristezza maligna che non si lega né alla melanconia (la mancanza che sanguina), né alla nostalgia (il lavoro del lutto che fa vivere il ricordo dell’oggetto perduto, lo restituisce vivo al sentimento). È una tristezza che vive di sé, una deprivazione compiaciuta, un’austerità che si pensa forza d’animo.

Accade ascoltando la voce femminile di una canzone erotica sefardita di Salonicco, scritta in greco, di sentire un’espansione poco accentuata, ma netta, dei polmoni che accoglie la memoria di una città di greci, ebrei, turchi, non esistente più. Da un angolo remoto dell’infanzia, si sente la propria madre parlare di una “donna ebrea” che un cugino più grande vorrebbe sposare nella lontana America. Il dire discriminante della madre rivela, non nasconde, l’ammirazione per questa donna “emancipata”, “libera”, il desiderio inconfessabile di somigliarle. È il tono di ammirato rimprovero, udito, successivamente, nel parlare di un suo ricordo delle donne greche profughe, cadute in miseria nel “ritorno” alla “madre patria”, così “svelte” di sguardi e di parole con gli uomini. Di ricordo in ricordo, riemerge la lettura di un racconto: una donna turca innamorata di un greco diventa cristiana per sposarlo. Delusione: che senso c’è nell’amare una donna musulmana se poi lei abdica a ciò che ti ha attratto: un altro sguardo, un’altra cultura nel sedurre?

Una canzone nella sua lingua cantata da una donna “altra”, può far capire a un uomo che ha amato da sempre la “donna ebrea” (greca profuga, turca): la madre in esilio, mossa dal suo sguardo erotico, quella che hai davvero amato e ti ha amato. La donna che sentì viva e ti fa sentire vivo.

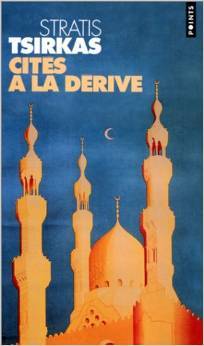

Stratis Tsirkas, scrittore greco molto sensibile alle mescolanze delle lingue e delle tradizioni, ha scritto una trilogia dedicata a amori difficili, intitolata “Città non governate”. Gerusalemme, Cairo, Alessandria. Città un tempo libere, fatte di suoni, di immagini, di profumi, di gusti, città “tattili” abitate da gesti/cenni erotici. Paradigma di un vivere non anarchico, ma governato dalle trame, sessuali, affettive, culturali, del desiderio.