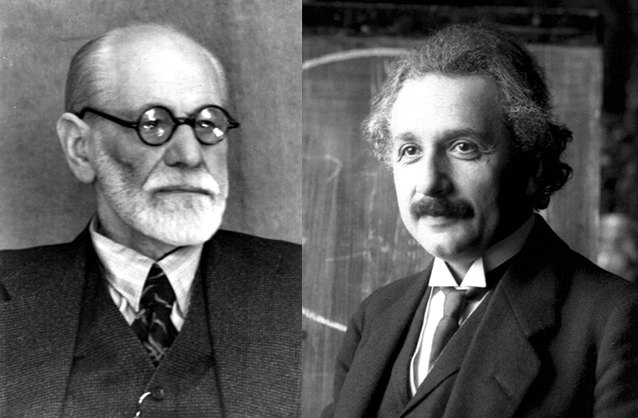

Perché la guerra Carteggio Freud – Einstein (1932)

Prefazione del traduttore Antonello Sciacchitano

Il vitalismo in psicanalisi, un discorso che non passa di moda

Finché c’è guerra non ha senso parlare di diritto.

Gino Strada, Milano 14 maggio 2021

Così come Il futuro di un’illusione, che parla del soggetto dipendente dalla protezione del padre, tratteggia l’infantilismo della psicanalisi freudiana, questo testo ne mette in luce il vitalismo, sempre di moda in nome delle ineffabili “esperienze di vita”, di questi tempi gettonate persino nei festival di filosofia. Sfruttando a 360 gradi l’eziologia pulsionale della sua metapsicologia, una psicologia di stampo aristotelico con tanto di cause efficienti e finali, Freud riconduce tutti i fenomeni collettivi più importanti del vivere civile, dalla pace alla guerra, al dualismo delle pulsioni individuali: erotiche, dalla parte delle cause efficienti, e mortifere, dalla parte delle cause finali. Le prime causano il nascere della vita, attraverso l’amore, le seconde il morire, attraverso la guerra. È l’alfa-omega del pensiero collettivistico del medico viennese, sempre coniugato in termini strettamente individuali, via il concetto prescientifico di vita. È di vita individuale che Freud parla. Nelle masse freudiane la vita collettiva entra in gioco come fatto secondario rispetto alla vita individuale; la collettiva è una vita poco viva; non ha interazioni tra individui, a eccezione della provvisoria cooperazione tra fratelli nel mitico parricidio; l’identificazione al Führer comune – da far fuori – è l’unico “affetto” collettivo, previsto dal padre della psicanalisi.

Del resto, proprio in questo scritto, Freud avanza addirittura l’ipotesi che i legami affettivi (Gefühlsbindungen) tra i membri di una massa siano secondari rispetto all’esigenza primaria di sottomettere alla “dittatura della ragione” la vita pulsionale. Il collettivo freudiano funge da Super-Io del soggetto individuale, di cui controlla e limita le spinte pulsionali, al fine di far sopravvivere la civiltà. L’alternativa all’identificazione è il conflitto, cioè la guerra tra simili.

Nella psicologia collettiva freudiana non esiste la prospettiva di una terza via: la cooperazione pacifica tra umani diversamente identificati. Una grave carenza, di cui oggi in Europa subiamo le paralizzanti conseguenze. In Freud fu verosimilmente favorita dalla sua assenza di senso musicale. Freud non aveva orecchio, come lui stesso riconobbe. Non tentò di giustificare psicologicamente le differenze tra scala maggiore o minore o tra preludio e fuga. La musica è tra tutte le arti la più collettiva, in quanto tale inaccessibile a Freud.

Va detto, in più, che Freud non era aggiornato sulla scienza del suo tempo; ignorava il dato paleontologico di base. La guerra, sulle cui ragioni si interroga questo scritto, è un fatto molto recente. Prima di 12.000 anni fa, non esistono testimonianze fossili di fatti collettivi bellici. La guerra è un fatto – avevo scritto fato – moderno. Praticamente nasce con la storia. Nacque con l’agricoltura e la formazione delle città. È un prodotto della civiltà stanziale, preceduta da una lunga preistoria pacifica di tutt’altro genere. Homo sapiens nacque 300.000 anni fa in un angolo dell’Africa Occidentale. (Quando ero giovane, si pensava all’Africa Orientale 200.000 anni fa.) Il fatto notevole è che quasi 50.000 anni fa Homo sapiens uscì dall’Africa e in un lasso di tempo relativamente breve colonizzò tutto il pianeta senza colpo ferire, senza un esercito, senza un’arma, sostituendosi man mano alle altre specie del genere Homo, incontrate durante la sua trasmigrazione, per semplice “forza” biologica. Come intendere questa “forza” è un problema aperto. Qui la intendo come capacità di interagire positivamente con il proprio simile, un fattore che Freud trascurò, riducendo il legame affettivo tra simili all’identificazione al capo, come sostituto del padre. La sociologia di Freud è una “psicologia delle masse”, incapaci di autonomia (unselbständig) e bisognose di guida come il bambino piccolo ha bisogno del padre, che lo difenda dai pericoli esterni.

A fronte di questi dati infantilistici, inseparabili dal vitalismo, la psicanalisi dimostra tutto il proprio carattere mitologico, come lo stesso Freud qui riconosce. La mitologia freudiana è il portato dell’applicazione del pensiero individualistico ai fenomeni collettivi. L’individuo freudiano è l’eroe tragico alla Edipo. Questo scritto permette di precisare che la mitologia freudiana è una versione del vitalismo, che caratterizza tutte le dottrine prescientifiche, dall’ilozoismo dei primi filosofi greci in poi. Con Galilei e Darwin il modo di pensiero scientifico cambia. La vita non è un concetto scientifico ma poetico e filosofico. In ultima analisi, la nozione di vita alimenta quella corrente di pensiero che dal XIV secolo si chiama umanesimo, una nostalgia dei tempi passati che fomenta tanta letteratura, prevalentemente narrativa, in chiave prevedibile e scontata.

Amore e guerra, come guerra e pace, di ciò la scienza non parla, ma i romanzi ne sono pieni. Freud fu un grande romanziere. In quanto tale rispose al quesito di Einstein come il medico di Molière rispondeva alla domanda: “Perché l’oppio fa dormire?” “Perché ha la virtus dormitiva”. L’uomo fa la guerra come fa l’amore, perché ha la virtus erotica per l’uno e la virtus bellica per l’altro. Il pensiero prescientifico, fossilizzato nella medicina, ragiona virtualmente così.

Il discorso freudiano è un discorso virtuale? La teoria della relatività di Einstein non è virtuale. C’è da credere che Einstein non fosse soddisfatto della risposta romanzesca di Freud. L’ineluttabilità della guerra – questa è la risposta di Freud alla domanda Perché la guerra? – è un artefatto della narrazione freudiana, basata sul dualismo amore-odio. Perché i freudiani non decidono di pensare, allora, a una terza passione umana: l’indifferenza attiva, una sorta di benevola neutralità, come campo per l’interazione pacifica tra uomini maturi, finalmente liberi da deformazioni mentali infantili e vitalistiche, sia sul versante dell’amore sia dell’odio? L’indifferenza attiva, la prima vera passione umana non animalesca, comincia ben prima di Homo sapiens; inizia insegnando alle nuove generazioni di Homo erectus l’arte di scheggiare le pietre e accendere fuochi, già 700.000 anni fa. La civiltà cominciò allora. La parola che Freud usa verso la fine del saggio è Sanftmut, mitezza. Sì, avete capito bene; l’indifferenza attiva è una passione che si presta male alla narrazione romanzesca, che per spiegare la vita collettiva preferisce raccontare conflitti. Il primo poema omerico è l’Iliade.

Potsdam, 30 luglio 1932

Caro signor Freud,

la proposta, fattami dalla Società delle Nazioni e dal suo “Istituto internazionale per la cooperazione intellettuale” di Parigi, di invitare una persona di mio gradimento a un franco scambio d’opinioni su un problema qualsiasi da me scelto, mi offre l'occasione benvenuta di dialogare con lei circa una domanda che appare a me, nella presente condizione del mondo, la più urgente fra tutte quelle che si pongono alla civiltà. La domanda è: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra? È ormai sufficientemente risaputo che, con il progredire della tecnica moderna, rispondere a questa domanda è diventato una questione di vita o di morte per la civiltà da noi conosciuta; eppure, nonostante la massima buona volontà, tutti i tentativi di soluzione sono purtroppo miseramente falliti.

Penso anche che coloro cui spetta di affrontare il problema da un punto di vista professionale e pratico diventino di giorno in giorno più consapevoli della propria impotenza e abbiano oggi un vivo desiderio di conoscere le opinioni di persone impegnate nella ricerca scientifica, le quali per ciò stesso vedano i problemi del mondo con sufficiente distacco. Quanto a me, l’obiettivo cui si rivolge abitualmente il mio pensiero non mi è d’aiuto per discernere gli oscuri recessi della volontà e del sentimento umano. Pertanto, riguardo a tale inchiesta, dovrò limitarmi a cercare di porre il problema nei suoi giusti termini, consentendole così, su un terreno sbarazzato dalle soluzioni più ovvie, di valersi della sua vasta conoscenza della vita istintiva umana per far una luce sul problema. Vi sono determinati ostacoli psicologici di cui chi non conosce la scienza psicologica non può esplorare le correlazioni e i confini, pur avendone un vago sentore; sono convinto che lei potrà suggerire percorsi educativi, più o meno estranei all’ambito politico, che elimineranno questi ostacoli. Essendo immune da sentimenti nazionalistici, vedo una maniera semplice di affrontare l’aspetto esterno, cioè organizzativo, del problema: gli Stati creino un’autorità legislativa e giudiziaria con il mandato di comporre tutti i conflitti che sorgano tra loro. Ogni Stato si assuma l’obbligo di rispettare i decreti di questa autorità, di invocarne la decisione in ogni disputa, di accettarne senza riserve il giudizio e di attuare tutti i provvedimenti che essa ritenga necessari per far applicare le proprie ingiunzioni. Qui s’incontra la prima difficoltà: un tribunale è un'istituzione umana che tanto più è soggetta alle pressioni extragiudiziali quanto meno potere ha per far rispettare le proprie decisioni.

Vi è qui una realtà da cui non possiamo prescindere: diritto e potere sono inscindibili, e le decisioni del diritto tanto più s'avvicinano all’ideale di giustizia, cui la comunità aspira e nel cui nome e interesse vengono pronunciate le sentenze, quanto più tale comunità ha il potere effettivo di imporre il rispetto del proprio ideale di giustizia. Oggi siamo però lontanissimi dal possedere un’organizzazione sovranazionale che sia in grado di emettere verdetti d’autorità incontestata e di imporre con la forza di sottomettersi all’esecuzione delle sue sentenze. Giungo cosi al mio primo assioma: la ricerca della sicurezza internazionale implica che ogni Stato rinunci, entro certi limiti, alla propria libertà d'azione, vale a dire alla propria sovranità, ed è incontestabilmente vero che non c’è altra strada per arrivare a siffatta sicurezza.

L'insuccesso degli sforzi pur generosissimi che nell'ultimo decennio sono stati profusi per raggiungere questa meta ci fa concludere senz’ombra di dubbio che agiscono in questo caso forti fattori psicologici che paralizzano gli sforzi. Alcuni di questi fattori sono evidenti. La sete di potere della classe dominante si oppone in ogni Stato a qualsiasi limitazione della sovranità nazionale. Questo smodato desiderio di potere politico viene sovente alimentato dalla brama di potere di un altro ceto sociale, che mira a conquistare vantaggi materiali, economici. Penso soprattutto al piccolo ma deciso gruppo di persone che, attive in ogni popolo, e inaccessibili a qualsivoglia considerazione o scrupolo sociale, vedono nella guerra, cioè nella fabbricazione e nel commercio delle armi, soltanto un’occasione per ottenere vantaggi personali e ampliare l’ambito del proprio potere.

Tuttavia l’aver riconosciuto questo dato inoppugnabile ci ha solo fatto fare il primo passo per capire come stiano oggi le cose. Ci troviamo subito di fronte a un'altra domanda: com'è possibile che la minoranza ora menzionata riesca ad asservire alle proprie cupidigie la massa del popolo, che da una guerra ha soltanto da soffrire e da perdere? (Parlando della maggioranza non escludo i soldati, di ogni grado, che hanno fatto della guerra il loro mestiere, convinti di giovare alla difesa dei più alti interessi della loro stirpe e persuasi che qualche volta il miglior metodo di difesa è l’attacco.) Una risposta ovvia a questa domanda sarebbe che questa minoranza di individui al potere ha in mano prima di tutto la scuola e la stampa, e per lo più anche le organizzazioni religiose. Ciò le consente di dominare e orientare i sentimenti delle masse, rendendole docili strumenti della propria politica.

Pure, questa risposta non è neppure una soluzione completa e fa sorgere un ulteriore interrogativo: com’è possibile che la massa si lasci infiammare con i mezzi suddetti fino al furore e all'olocausto di sé? Una sola risposta è possibile. Perché l’uomo alberga in sé il bisogno di odiare e di distruggere. In tempi normali la sua inclinazione rimane latente; solo in circostanze eccezionali viene alla luce, ma è abbastanza facile attizzarla e portarla alle altezze di una psicosi collettiva. Qui, forse, è il nocciolo del fatale complesso di fattori che cerchiamo di districare, un enigma che può essere risolto solo da chi è esperto conoscenza degli istinti umani.

Arriviamo così all’ultima domanda. Vi è una possibilità di dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che diventino più capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione? E non penso affatto solo alle cosiddette masse incolte. La mia esperienza dimostra anzi che è proprio la cosiddetta “intellighenzia” a cedere per prima a queste rovinose suggestioni collettive, poiché l'intellettuale non ha contatto diretto con la realtà, ma la vive attraverso la sua forma riassuntiva più facile, quella della pagina stampata.

Concludendo, ho parlato finora soltanto di guerre tra Stati, ossia di conflitti internazionali. Ma sono perfettamente consapevole del fatto che l’aggressività umana opera anche in altre forme e in altre circostanze (penso alle guerre civili, per esempio, dovute un tempo al fanatismo religioso, oggi a fattori sociali; o, ancora, alla persecuzione di minoranze razziali). Ma ho insistito a bella posta sulla forma più rappresentativa, rovinosa e sfrenata di conflitto tra comunità umane, in quanto mi è sembrato offrirmi il destro di dimostrare quali siano le strade per rendere impossibili tutti i conflitti armati.

So che nei suoi scritti possiamo trovare risposte esplicite o implicite a tutti gli interrogativi connessi con questo problema urgentissimo al quale ci stiamo interessando. Sarebbe tuttavia della massima utilità per noi tutti che lei illustrasse direttamente il problema della pace mondiale alla luce delle sue recenti scoperte; tale esposizione potrebbe infatti indicare la strada a nuovi e validissimi modi d'azione.

Molto cordialmente, suo Albert Einstein.

(trad. Sandro Candreva)

Vienna, settembre 1932

Caro signor Einstein,

quando ho sentito che intendeva invitarmi a uno scambio di idee su di un tema che le interessava e le sembrava degno dell’interesse anche di altri, ho acconsentito volentieri. Mi aspettavo che lei avrebbe scelto un problema al limite del conoscibile oggi, cui ciascuno di noi, il fisico come lo psicologo, avrebbe potuto aprirsi la propria particolare via d’accesso, in modo da incontrarsi da diversi lati sullo stesso terreno.

Pertanto lei mi ha sorpreso ponendo la questione di cosa si possa fare per tenere lontana dagli uomini la fatalità della guerra. Sulle prime mi ha spaventato l’impressione della mia – avrei quasi detto, della nostra – incompetenza, sembrandomi questo un compito pratico che tocca agli uomini di Stato. Ma ho poi compreso che lei ha sollevato la questione non come scienziato e fisico, bensì come filantropo, che aveva risposto alla sollecitazione della Società delle Nazioni, così come fece l’esploratore polare Fridtjof Nansen, che assunse l’incarico di aiutare gli affamati e le vittime senza patria della guerra mondiale. Ho anche riflettuto che da me non si pretendeva di avanzare proposte pratiche, ma solo di indicare come il problema della prevenzione della guerra si presenta alla trattazione psicologica.

Ma anche su ciò lei ha già detto molto nel suo scritto. In un certo senso mi ha tolto il vento dalle vele, ma viaggio volentieri nella sua scia; perciò mi accontento di confermare tutto ciò che lei formula, ampliandolo con quanto so di meglio o congetturo.

Lei comincia con il rapporto tra diritto e potere. È certo il punto di partenza giusto per la nostra ricerca. Posso sostituire la parola “potere” con la parola più incisiva e più dura “violenza”?1 Oggi per noi diritto e violenza sono due opposti. È facile mostrare che l’uno si è sviluppato dall’altra e, se risaliamo ai primordi per verificare come sia da principio avvenuto, la soluzione del problema ci viene senza sforzo. Però mi scusi se in seguito parlo di cose in genere note come se fossero nuove; mi obbliga il contesto.

I conflitti d’interesse tra uomini si decidono, dunque, per principio con l’uso della violenza. È così in tutto il regno animale, l’uomo non escluso. Per gli uomini si aggiungono, tuttavia, anche i conflitti d’opinione, che toccano i più alti vertici dell’astrazione e sembrano esigere una diversa tecnica di decisione. Ma questa è una complicazione successiva. All’inizio, in una piccola orda umana, la maggior forza muscolare decideva a chi qualcosa dovesse appartenere o la volontà di chi dovesse realizzarsi. Presto la forza muscolare si accrebbe e fu sostituita dall’uso di strumenti; vinceva chi possedeva le armi migliori o chi le usava più abilmente. Con l’introduzione delle armi la superiorità intellettuale comincia già a prendere il posto della forza muscolare bruta; lo scopo finale della lotta rimane lo stesso: una delle due parti, per il danno subito e per la paralisi delle proprie forze, è costretta a recedere dalle proprie rivendicazioni o opposizioni. Ciò si ottiene nel modo più radicale quando la violenza toglie di mezzo l’avversario definitivamente, cioè lo uccide. I vantaggi sono due: l’avversario non può riprendere le ostilità in altra occasione e il suo destino distoglie gli altri dal seguire il suo esempio. Inoltre l’uccisione del nemico soddisfa un’inclinazione pulsionale di cui dovrò parlare più avanti. All’intenzione di uccidere può, poi, subentrare la riflessione che il nemico si può impiegare in mansioni servili utili, se lo si lascia in vita intimorito. In questo caso la violenza si accontenta di sottometterlo, anziché di ucciderlo. Si comincia così a risparmiare il nemico, ma d’allora in poi il vincitore ha da fare i conti con la smania di vendetta del vinto, sempre in agguato, e deve rinunciare in parte alla propria sicurezza.

Questo è, dunque, lo stato originario: il predominio della forza maggiore, della violenza bruta o sostenuta dall’intelligenza. Sappiamo che questo regime è mutato nel corso dell’evoluzione; una strada ha condotto dalla violenza al diritto, ma quale? Una sola, penso: quella che portava al dato di fatto che il maggior potere di uno poteva essere compensato solo dall’unione di più deboli. L’union fait la force. L’unione [di molti] interruppe la violenza [di uno]; la potenza di chi si era unito rappresentava ora il diritto in opposizione alla violenza del singolo. Vediamo che il diritto è la forza della comunità. È ancora sempre violenza, pronta a volgersi contro chiunque le si opponga, operante con gli stessi mezzi, intenta a perseguire gli stessi fini; in realtà, la sola differenza è che a imporsi non è più la violenza del singolo, ma della comunità.

Ma perché si compia il passaggio dalla violenza al nuovo diritto deve verificarsi una condizione psicologica. L’unione dei molti deve essere stabile e durevole. Se si costituisse solo per combattere il singolo prepotente e si dissolvesse dopo la sua sopraffazione, non si otterrebbe nulla. Il prossimo che si ritenesse più forte ambirebbe di nuovo a dominare con la violenza e il gioco si ripeterebbe senza fine. La comunità va mantenuta in permanenza; deve organizzarsi, prescrivere norme che prevengano le temute ribellioni, istituire organi che veglino sull’osservanza delle prescrizioni – le leggi –, provvedendo a eseguire atti di violenza legittimi. Riconoscendo tale comunità d’interessi, s’instaurano tra i membri di un gruppo umano unito legami emotivi, sentimenti condivisi, su cui la sua vera forza poggia.

Con ciò, penso, si è già detto tutto l’essenziale: la violenza si supera trasferendo il potere a un’unità più grande, tenuta insieme dai legami emotivi dei suoi membri. Tutto il resto sono precisazioni e ripetizioni.

La situazione è semplice finché la comunità consiste solo di un certo numero di individui tutti ugualmente forti. Le leggi di questa unione determinano allora fino a che punto vada limitata la libertà individuale di usare la forza in modo violento, al fine di rendere possibile una convivenza sicura. Ma tale stato di quiete è pensabile solo in teoria. In realtà, le cose si complicano, perché la comunità comprende fin dall’inizio elementi di forza disuguale, uomini e donne, genitori e figli, e ben presto, in conseguenza della guerra e dell’assoggettamento, vincitori e vinti, trasformati in padroni e schiavi. Il diritto della comunità diventa allora espressione dei rapporti di forza disuguali esistenti al suo interno; le leggi sono fatte da e per chi comanda, concedendo ben pochi diritti agli assoggettati. Da allora nella comunità vi sono due fonti di instabilità del diritto, ma anche di perfezionamento. In primo luogo il tentativo di un singolo signore di ergersi al di sopra delle restrizioni valide per tutti, e tornare dunque dal regno del diritto a quello della violenza; in secondo luogo gli sforzi costanti dei sudditi per procurarsi più potere e vedere riconosciuti dalla legge tali mutamenti; dunque, al contrario, uno sforzo per battere la via che dal diritto fondato sulla disuguaglianza porta al diritto uguale per tutti.2

L’ultima corrente diventa particolarmente importante quando si danno effettivi spostamenti dei rapporti di forza all’interno della collettività, come può accadere per l’azione di molteplici fattori storici. Il diritto può allora conformarsi gradualmente ai nuovi rapporti di forza, oppure, come accade più spesso, la classe dominante non è pronta a tener conto di questi mutamenti; si giunge allora all’insurrezione, alla guerra civile, dunque alla revoca temporanea del diritto e a nuove dimostrazioni di violenza, in seguito alle quali si instaura un nuovo ordinamento giuridico. C’è anche un’altra fonte di mutamento del diritto, che si manifesta solo in modo pacifico, ed è la trasformazione degli ideali civili dei membri della collettività, che appartiene però a un contesto che si potrà considerare solo più avanti.

Vediamo, dunque, che anche all’interno di una collettività non si evita la soluzione violenta dei conflitti di interesse. Ma le necessità e le affinità, derivanti dal convivere sulla stessa terra, favoriscono una rapida conclusione di tali lotte; in tali condizioni la probabilità di soluzioni pacifiche aumenta di continuo. Ma uno sguardo alla storia dell’umanità ci mostra una serie ininterrotta di conflitti tra una collettività e una o più collettività diverse, tra unità più o meno vaste, città, paesi, tribù, popoli, Stati: conflitti decisi quasi sempre mediante la prova di forza della guerra. Tali guerre finiscono o in saccheggio o in completa sottomissione, nella conquista di una parte sull’altra. Non si possono giudicare in modo unico le guerre di conquista. Alcune, come quelle dei Mongoli e dei Turchi, hanno arrecato solo calamità, altre, al contrario, hanno contribuito al trapasso dal regno della violenza a quello del diritto, avendo prodotto unità più grandi, al cui interno la possibilità di ricorrere alla violenza è stata annullata e un nuovo ordinamento giuridico è riuscito ad appianare i conflitti. Così le conquiste dei Romani hanno dato ai paesi mediterranei la preziosa pax romana. La voglia espansionistica dei re francesi ha creato una Francia fiorente e pacificamente unita. Per quanto possa sembrare paradossale, va ammesso che la guerra non è un mezzo inadatto alla costruzione dell’agognata pace “eterna”, perché potrebbe riuscire a creare quelle più vaste unità al cui interno un forte potere centrale rende ulteriori guerre impossibili.

Ma non serve, perché i successi della conquista di regola non durano; le unità appena create si disintegrano di nuovo, per lo più a causa dell’insufficiente coesione delle parti unite a forza. Inoltre la conquista ha potuto fino ad oggi creare solo unificazioni parziali, anche se di grande estensione, i cui conflitti hanno reso inevitabile la decisione violenta. Così l’unica conseguenza di tutti questi sforzi bellici è che l’umanità ha sostituito alle incessanti guerricciole le grandi guerre, rare ma tanto più devastanti.

Venendo al nostro presente, si dà lo stesso risultato cui lei è giunto per via più breve. La prevenzione sicura della guerra è possibile solo se gli uomini si accordano per istituire un’autorità centrale, alla cui sentenza trasferire tutti i conflitti di interesse. Chiaramente qui si uniscono due esigenze diverse: creare una tale istanza superiore e darle il potere necessario. L’una senza l’altra non servirebbe a nulla. Ora la Società delle Nazioni è stata pensata come tale istanza, ma la seconda condizione non è stata soddisfatta; la Società delle Nazioni non dispone di forza propria e può averne una solo se i membri della nuova unione – i singoli Stati – gliela cedono. Ma per ora sembra che ci siano poche prospettive. Ci troveremmo ora di fronte a un’istituzione, come la Società delle Nazioni, senza significato, se non tenessimo conto che qui si tratta di un tentativo, raramente osato nella storia dell’umanità e forse mai in questa misura. È il tentativo di acquisire l’autorità, cioè l’influenza costrittiva, di solito basata sul possesso della forza, con il richiamo a determinati principi ideali.

Abbiamo visto che sono due le cose a tenere insieme una comunità: la costrizione della violenza e i legami affettivi tra membri, dette tecnicamente identificazioni. Se vien meno un fattore, l’altro può forse tenere in piedi la comunità. Quelle idee hanno naturalmente un significato solo se esprimono importanti affinità tra membri. Poi ci si chiede quanto siano forti. La storia insegna che hanno esercitato il loro effetto di fatto. L’idea panellenica, per esempio, la coscienza di essere qualche cosa di meglio dei barbari circostanti, idea che trovò così potente espressione nelle anfizionie, negli oracoli e nei giochi olimpici, fu abbastanza forte da mitigare i costumi nella conduzione della guerra fra i Greci, ma ovviamente non fu in grado di impedire il ricorso alle armi fra parti del popolo greco e neppure fu mai in grado di trattenere una città o una lega di città dall’allearsi con il nemico persiano per danneggiare il rivale. Nel Rinascimento il sentimento di comunione cristiana, che pure fu abbastanza potente, altrettanto poco impedì a Stati cristiani grandi e piccoli di cercare di ottenere l’aiuto del Sultano nelle loro guerre intestine.

Nella nostra epoca non vi è alcuna idea che possa pretendere simile autorità unificante. È fin troppo chiaro che gli ideali nazionali, che oggi dominano i popoli, spingono in tutt’altra direzione. C’è chi predice che solo l’imporsi generale del modo di pensare bolscevico potrà mettere fine alle guerre, ma in ogni caso oggi siamo ben lontani da tale meta, che sarà forse raggiungibile solo a prezzo di spaventose guerre civili. Sembra dunque che il tentativo di sostituire la forza reale con la forza delle idee sia per ora condannato all’insuccesso. È un errore di calcolo non considerare che in origine il diritto era violenza bruta e ancora oggi non può fare a meno di sostenersi sulla violenza.

Posso ora procedere a commentare un’altra delle sue tesi. Lei si meraviglia che sia tanto facile entusiasmare gli uomini alla guerra, e congettura che in loro ci sia in effetti qualcosa, una pulsione all’odio e alla distruzione, che vada incontro a tale istigazione. Di nuovo posso solo concordare senza riserve con lei. Crediamo che tale pulsione esista e proprio negli ultimi anni ci siamo sforzati di studiarne le manifestazioni. Posso, in proposito, esporle parte della teoria delle pulsioni cui siamo giunti in psicanalisi dopo molte esitazioni e ondeggiamenti?

Noi supponiamo che le pulsioni dell’uomo siano solo di due tipi: o quelle che pretendono di conservare e unire, da noi dette erotiche (proprio nel senso di Eros nel Simposio di Platone) o sessuali – estendendo consapevolmente il concetto popolare di sessualità – o le altre che pretendono di distruggere e uccidere; le comprendiamo tutte come pulsione aggressiva o distruttiva. Come vede, è proprio solo il chiarimento teorico della ben nota contrapposizione tra amore e odio, nota in tutto il mondo, che forse mantiene un rapporto primitivo con la polarità di attrazione e repulsione, che gioca anche nel suo campo.

Non ci faccia ora applicare troppo in fretta valutazioni di bene e di male. Una pulsione è tanto indispensabile quanto l’altra; i fenomeni della vita risultano dal cooperare e dal contrastarsi di entrambe. Ora, sembra che quasi mai una pulsione di un tipo possa agire isolata, ma sia sempre connessa – legata, diciamo noi – con una certa quota della controparte, che ne modifica la meta o rende possibile raggiungerla solo a certe condizioni. Così, per esempio, la pulsione di autoconservazione è certo di natura erotica, ma ha bisogno di ricorrere all’aggressione per fare accettare il proprio intento. Allo stesso modo alla pulsione amorosa, rivolta agli oggetti, necessita di un supplemento di pulsione di impossessamento, se vuole impadronirsi dell’oggetto. La difficoltà di isolare le due specie di pulsioni nelle loro manifestazioni ci ha a lungo impedito di riconoscerle.

Se lei vuole proseguire con me ancora un po’, vedrà che nelle azioni umane si può riconoscere ancora una complicazione di un altro tipo. È assai raro che l’azione sia opera di un singolo moto pulsionale, il quale in sé e per sé deve essere già composto da Eros e distruzione. Di regola devono concorrere parecchi motivi similmente strutturati per rendere possibile l'azione.

Uno dei suoi colleghi, un certo professor G.C. Lichtenberg, che insegnava fisica a Gottinga al tempo dei nostri classici, l’aveva già avvertito; forse fu più importante come psicologo che come fisico. Scoprì la rosa dei moventi, dicendo: “I motivi3 per cui si far qualcosa potrebbero essere ordinati come i trentadue venti e i nomi formati in maniera analoga, per esempio Pane-Pane-Fama oppure Fama-Fama-Pane”. Pertanto, quando gli uomini vengono incitati alla guerra, è possibile che si desti in loro un’intera serie di motivi consenzienti, nobili e volgari, alcuni di cui si parla apertamente, altri sottaciuti. Non abbiamo motivo di rivelarli tutti. Il piacere di aggredire e distruggere è certo uno; innumerevoli crudeltà della storia e della vita quotidiana ne confermano l’esistenza e la forza. Il mescolarsi di questi impulsi distruttivi ad altri impulsi, erotici e ideali, ne facilita naturalmente la soddisfazione. Talvolta, sentendo parlare delle atrocità della storia, si ha l’impressione che i motivi ideali siano serviti da mero paravento alle brame di distruzione; altre volte, ad esempio per le crudeltà della Santa Inquisizione, sembra che i motivi ideali fossero preminenti nella coscienza, mentre i motivi distruttivi li rinforzassero inconsciamente. Entrambi i casi sono possibili.

Ho delle perplessità ad abusare del suo interesse, che va alla prevenzione della guerra, non alle nostre teorie. Tuttavia, vorrei indugiare ancora un attimo sulla nostra pulsione distruttiva, la cui popolarità non va di pari passo alla sua importanza. In effetti, con un certo spreco di speculazione siamo giunti alla concezione che questa pulsione operi in ogni vivente e aspiri a portarlo alla rovina, riconducendo la vita allo stato di materia inanimata. Merita seriamente il nome di pulsione di morte, mentre le pulsioni erotiche rappresentano gli sforzi verso la vita. La pulsione di morte diventa pulsione distruttiva quando, con l’aiuto di particolari organi, si rivolge all’esterno, contro gli oggetti. Per così dire, il vivente si mantiene in vita distruggendo una vita estranea.

Parte della pulsione di morte, tuttavia, rimane attiva all’interno del vivente; abbiamo tentato di derivare tutta una serie di fenomeni normali e patologici dalla pulsione distruttiva interiorizzata. Siamo perfino giunti all’eresia di spiegare l’origine della coscienza morale con l’aggressività rivolta all’interno. Noti che non è affatto certo che il processo non vada troppo in là, con un immediato effetto malsano, mentre il rivolgersi di tali forze pulsionali distruttive al mondo esterno scarica il vivente e fa solo bene. Ciò serve da scusa biologica a tutti gli impulsi odiosi e pericolosi contro cui ci battiamo. Si deve ammettere che siano più vicini alla natura di quanto non lo sia la resistenza contro di essi, che dobbiamo ancora dobbiamo spiegare. Lei ha forse l’impressione che le nostre teorie siano una specie di mitologia, nel caso neppure troppo lieta. Ma non approda forse ogni scienza naturale a una sorta di mitologia? Oggi per lei, in fisica, va in modo diverso?

Per gli scopi immediati che ci siamo proposti, da quanto precede deduciamo l’inesistenza di prospettive che gli uomini vogliano eliminare le tendenze aggressive. In certe contrade felici della terra, dove la natura offre a profusione tutto ciò di cui l’uomo ha bisogno, ci sarebbero popoli la cui vita scorre nella mitezza, tra cui la costrizione e l’aggressione sarebbero ignote. Non ci posso credere; vorrei saperne di più su questi fortunati. Anche i bolscevichi sperano di riuscire a sopprimere l’aggressività umana, garantendo la soddisfazione dei bisogni materiali e stabilendo sotto tutti gli altri aspetti l’uguaglianza tra i membri della loro comunità. La ritengo un’illusione. Intanto, si sono armati di tutto punto, e per tenere uniti i loro seguaci ricorrono non da ultimo all’odio contro tutti gli estranei. D’altronde non si tratta, come lei stesso osserva, di abolire completamente l’aggressività umana; si può cercare di deviarla di quel tanto che non debba esprimersi nella guerra.

Nella nostra mitologica dottrina delle pulsioni, è facile trovare la formula per definire le vie indirette di lotta alla guerra. Se la propensione alla guerra è prodotta dalla pulsione distruttiva, contro di essa è ovvio ricorrere all’antagonista pulsionale: l’eros. Tutto ciò che produce legami emotivi tra gli uomini deve agire contro la guerra. Tali legami possono essere di due tipi. In primo luogo relazioni come con un oggetto d’amore, anche senza meta sessuale. La psicanalisi non ha bisogno di vergognarsi a parlare qui d’amore, perché la religione dice la stessa cosa: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Ora, è facile pretenderlo, ma è difficile realizzarlo. L’altro tipo di legame emotivo è attraverso l’identificazione. Tutto ciò che provoca solidarietà significative tra gli uomini risveglia sentimenti comuni di questo genere, le identificazioni. Su di esse poggia gran parte della costruzione della società umana.

Dalla sua lamentela sull’abuso d’autorità traggo un secondo accenno per combattere indirettamente la tendenza alla guerra. Fa parte dell’innata e ineliminabile disuguaglianza tra uomini suddividersi in capi e dipendenti. I secondi sono la stragrande maggioranza; hanno bisogno di un’autorità che prenda decisioni per loro, cui per lo più si sottomettono senza condizioni. Qui sarebbe da richiamare la necessità di dedicare maggiori cure, più di quanto fatto finora, a educare un ceto superiore di uomini dal pensiero autonomo, inaccessibili alle intimidazioni e lottatori per la verità, cui dovrebbe spettare la guida delle masse non autonome. Non occorre dimostrare che le intrusioni del potere statale e le proibizioni intellettuali della Chiesa non sono favorevoli a tale sviluppo. Lo Stato ideale sarebbe naturalmente una comunità umana che avesse assoggettato la vita pulsionale alla dittatura della ragione. Nient’altro potrebbe produrre un’unione tra uomini così perfetta e tenace, anche rinunciando ai reciproci legami emotivi. Ma, molto verosimilmente è una speranza utopistica. Le altre vie per impedire indirettamente la guerra sono certo più praticabili, ma non promettono un rapido successo. Non si pensa volentieri a mulini che macinano così adagio che la gente muore di fame prima di avere la farina.

Come vede, non si cava molto consultando il teorico estraneo al mondo su compiti pratici urgenti. Meglio sarebbe in ciascun caso particolare cercare di affrontare il pericolo con i mezzi già a disposizione. Vorrei tuttavia trattare ancora una questione, che nel suo scritto lei non solleva e m’interessa in particolare. Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, lei, io e tanti altri? Perché non la prendiamo come una delle tante penose emergenze della vita? Sembra conforme alla natura, ben fondata biologicamente, in pratica inevitabile.

Non si spaventi per il mio modo di porre il problema. Ai fini dell’indagine è forse lecito assumere la maschera della superiorità, che in realtà non si ha. La risposta è che ogni uomo ha diritto alla propria esistenza, che la guerra annienta vite umane piene di promesse, pone i singoli individui in condizioni avvilenti, li costringe, contro la propria volontà, a uccidere altri individui, distrugge preziosi valori materiali, frutto del lavoro umano, e altre cose ancora. Per di più, nella sua forma attuale, la guerra non dà più occasioni di attuare l’antico ideale eroico; nella forma destinata ad assumere in futuro, a causa del perfezionamento dei mezzi di distruzione, significa sterminare uno o forse entrambi i contendenti. Tutto ciò è vero e sembra talmente incontestabile che ci meravigliamo solo che ricorrere alla guerra non sia stato ancora ripudiato universalmente dagli uomini mediante un accordo che li impegni tutti. Su qualcuno dei punti si può discutere: ci si può chiedere se la comunità non debba anch’essa avere un diritto sulla vita del singolo; non si possono condannare nella stessa misura tutti i tipi di guerra; finché esistono Stati e nazioni pronti ad annientare senza pietà altri Stati e altre nazioni, questi ultimi devono prepararsi alla guerra. Ma noi vogliamo sorvolare rapidamente su tutto ciò, dato che non è questa la discussione in cui lei mi ha impegnato. Ho in mente qualcos’altro; credo che la ragione principale per cui ci indigniamo contro la guerra è che non possiamo fare altro. Siamo pacifisti perché dobbiamo esserlo su basi organiche; poi ci è facile giustificare il nostro atteggiamento con vari argomenti.

Senza spiegarlo, non si capisce bene. Intendo quanto segue. Da tempi immemorabili nell’umanità si protrae il processo di sviluppo della civiltà (altri, lo so, preferiscono dire civilizzazione). Dobbiamo a tale processo il meglio di ciò che siamo diventati e buona parte di ciò che soffriamo. Le sue cause e le sue origini sono oscure, il suo esito incerto, alcuni suoi caratteri facilmente decifrabili. Forse porterà all’estinzione del genere umano, dato che pregiudica in più di un modo la funzione sessuale, e già oggi le razze incolte [sic] e gli strati arretrati della popolazione si moltiplicano più rapidamente dei ceti sociali più coltivati. Forse questo processo è paragonabile alla domesticazione di certe specie animali; senza dubbio comporta modificazioni fisiche; tuttavia, non ci si è ancora familiarizzati con l’idea che lo sviluppo della civiltà sia un processo organico simile.

Le modificazioni psichiche che intervengono nel processo di civiltà sono vistose e inequivocabili. Consistono nel progressivo spostamento delle mete pulsionali e nella restrizione dei moti pulsionali. Sensazioni che per i nostri progenitori erano gustose sono diventate per noi indifferenti, o addirittura intollerabili; ci sono ragioni organiche del cambiamento delle nostre esigenze ideali, etiche ed estetiche. Di tutti i caratteri psicologici della civiltà, due sembrano i più importanti: il rafforzamento dell’intelletto, che comincia a dominare la vita pulsionale, e l’interiorizzazione dell’aggressività, con tutti i vantaggi e i pericoli conseguenti. Ebbene, poiché la guerra contraddice nel modo più stridente tutto l’atteggiamento psichico imposto dal processo di sviluppo della civiltà, dobbiamo ribellarci ad essa; è semplice: non la sopportiamo più; non si tratta solo del rifiuto intellettuale e affettivo; per noi pacifisti si tratta d’intolleranza costituzionale, d’idiosincrasia, per così dire, portata all’estremo. E mi sembra in effetti che le degradazioni estetiche della guerra abbiano nel nostro rifiuto parte non minore rispetto alle sue atrocità.

Quanto dovremo aspettare perché anche gli altri diventino pacifisti? Non si può dirlo, ma forse non è utopistico sperare che l’influsso di due fattori – un atteggiamento più civile e il giustificato timore degli effetti di una guerra futura – ponga fine alle guerre in un tempo prevedibile. Per quali vie dirette o traverse, non possiamo indovinarlo. Nel frattempo possiamo dire che tutto ciò che favorisce il processo della civiltà lavora anche contro la guerra.

La saluto cordialmente e le chiedo scusa se la mia esposizione l’ha delusa.

Suo Sigmund Freud.

1 [Freud usa Gewalt che significa sia “potere” sia “violenza”. A circa dieci anni prima risale il saggio di Walter Benjamin Zur Kritik der Gewalt (“Per la critica della violenza”), che tratta l’origine del diritto dal potere del più forte, cioè dalla violenza. Freud ignorava Benjamin. Ndt]

2 [Nelle aule dei tribunali italiani si legge “La legge è uguale per tutti”. Ndt]

3 Oggi diciamo “moventi”.

Commenti

meditate Gente meditate