Bronislaw Mazur (1911-1982)*. Un pittore dimenticato.

Soltanto dopo la sua morte, si è saputo che era stato un prete cattolico, forse redentorista. È certo che il papa Wojtjla – che si dice fosse stato suo allievo all’accademia di belle arti di Cracovia – gli fece giungere le condoglianze presso la chiesa di San Gioacchino in Prati alla via Pompeo Magno, dove si spense il 15 ottobre 1982. Nell’ala conventuale di questa chiesa di Roma, presso Piazza dei Quiriti, affidata alla Congregazione del Santissimo Redentore, si era rifugiato, nascondendosi agli amici, per andarsene senza disturbare nel suo impareggiabile stile minimalista. Vi ha trascorso gli ultimi giorni, assistito dai padri Redentoristi detti anche Liguorini. Essa appare sontuosamente decorata con marmi policromi e arredi di metallo. La porta centrale è affiancata da due colonne donate dallo zar di Russia.

L‘ho conosciuto nel 1951 tra l‘Istituto di Anatomia Umana Normale dell’Università di Roma e il bar d‘angolo di Viale Ippocrate con Via Borelli. Avevo 19 anni, lui poco più di 40. Le pause al bar, per il caffé o il cappuccino col cornetto, erano un rito frequente per spezzare il clima tetro dell’anfiteatro di Anatomia. Si distoglieva lo sguardo dalla morfologia delle ossa umane e si tornava piacevolmente alla conversazione. Fu proprio in occasione di una di queste fugaci interruzioni fra una lezione e l’altra che divenimmo amici. – « Come ti chiami? » – gli domandai – «Bronislaw Mazur » – borbottò svelto – «ma è troppo difficile, chiamami Bronek» –

Frequentavamo il primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. A quell’epoca gli studenti di medicina erano pochi e si conoscevano tutti. Lui non passava certo inosservato, era un tipo originale, comunque una presenza non irrilevante.

«Euh!», era il suo saluto abituale, sempre allegro e cordiale. Io ero curioso, forse anche indiscreto perché gli chiedevo della sua storia personale e dei motivi della sua scelta di fare il medico. «Adiamo prendere café», era il suo modo di parlare omettendo gli articoli come fanno gli slavi occidentali e di concludere la discussione quando diventava imbarazzante o noiosa. Non ricordo, infatti, di aver mai parlato di medicina con lui in quegli anni, tanto meno di politica e religione, ma di argomenti che riguardavano la vita quotidiana. Nondimeno, da qualche allusione o cenno indiretto trapelava talvolta un grande sgomento, segno che non poteva non aver assistito a qualcosa come il rastrellamento nel ghetto di Cracovia [01] degli ebrei dai nazisti tedeschi, parte uccisi sul posto, parte deportati a Plaszow, campo di lavoro forzato. La sua figura rimandava ad altre dimensioni del sapere, quello artistico o storico, per esempio e a quello di una ironia tutta particolare, l’autoironia, che poi ho imparato essere tipica degli Yiddish, le comunità ebraiche dell’Europa Orientale, gli Askenaziti. Un piccolo esempio. Entrati nel baretto universitario diceva al banchista: «Servire prima lui che essere mio padrone, per me potete anche dare café in tazzina senza sciacquata, perché io servitore di lui».

Era alto circa 1,60, costituzione picnica, incarnato del viso roseo, sempre rasato da sembrare quasi glabro. Il suo abbigliamento consisteva in una giacchetta e un paio di pantaloni di tela, color marrone come il saio francescano, sia d‘inverno sia d‘estate. Calzava soltanto sandali. Ai piedi aveva calzini corti scuri. Portava sempre, appesa alla spalla, cucita con una cinghia di canapa grigiastra come quella delle tapparelle, una bisaccia marrone di cuoio tipo ”Tolfa”, come andavano di moda allora e si potevano acquistare per pochissimo al “Mercatino di Via Sannio”. Sicuramente era un personaggio bizzarro, ma catturava l’attenzione per la sua sapienza. Occhi mobilissimi, pronti, attenti, curiosi; sguardo acuto, intelligente, bonario ... ma implacabile, sempre, quando vedeva i torti sui deboli, le cose di pessimo gusto ...

«Schifezza!», pronunciato con la “sc” di sciapo, alla napoletana, era il suo giudizio sulle cose che non gradiva. Sia si trattasse di cibo che di opere d‘arte. Era di Cracovia e il suo linguaggio – ora divenuto familiare per via della voce di Papa Wojtyla – tradiva l’impaccio di pronunciare le “v” e le “enne” tipiche della cadenza polacca.

Finissimo intenditore e profondo conoscitore di arte figurativa, sapeva alla perfezione la storia del basso medioevo italiano: papi, signorie, dimore, castelli, pittori, architetti, date, lotta per le investiture. Amava l’Italia, la sua storia, i suoi smisurati tesori artistici. Mi disse di aver girato a piedi il perimetro costiero della Sardegna e della Sicilia. Evitava di parlare di sé, chiedeva sempre di te. Più che un collega o un amico era, per me, un fratello maggiore. Garbato, acuto, ironico e spesso caustico nei giudizi, conosceva perfettamente non solo la psicologia generale, le sue dinamiche fondamentali, ma sapeva cogliere il senso profondo della gente comune. Era felice se riceveva in dono un buon libro o un libro antico, che adorava.

Non se la passava bene e accettava di buon grado di fare spuntini al bar. Grande consumatore di caffé era ghiotto di carne; non amava, invece il pane e la pasta. Le “salsicce di Cracovia” erano per lui inimitabili, i crauti una leccornia, le salse di mostarda un condimento raffinato. Gli piaceva andare in trattoria o in birreria. Amava la birra, ma “quella italiana era «schifezza, tranne Dreher»”. Nonostante queste preferenze le sue consumazioni erano frugali, il “potus” assai modesto.

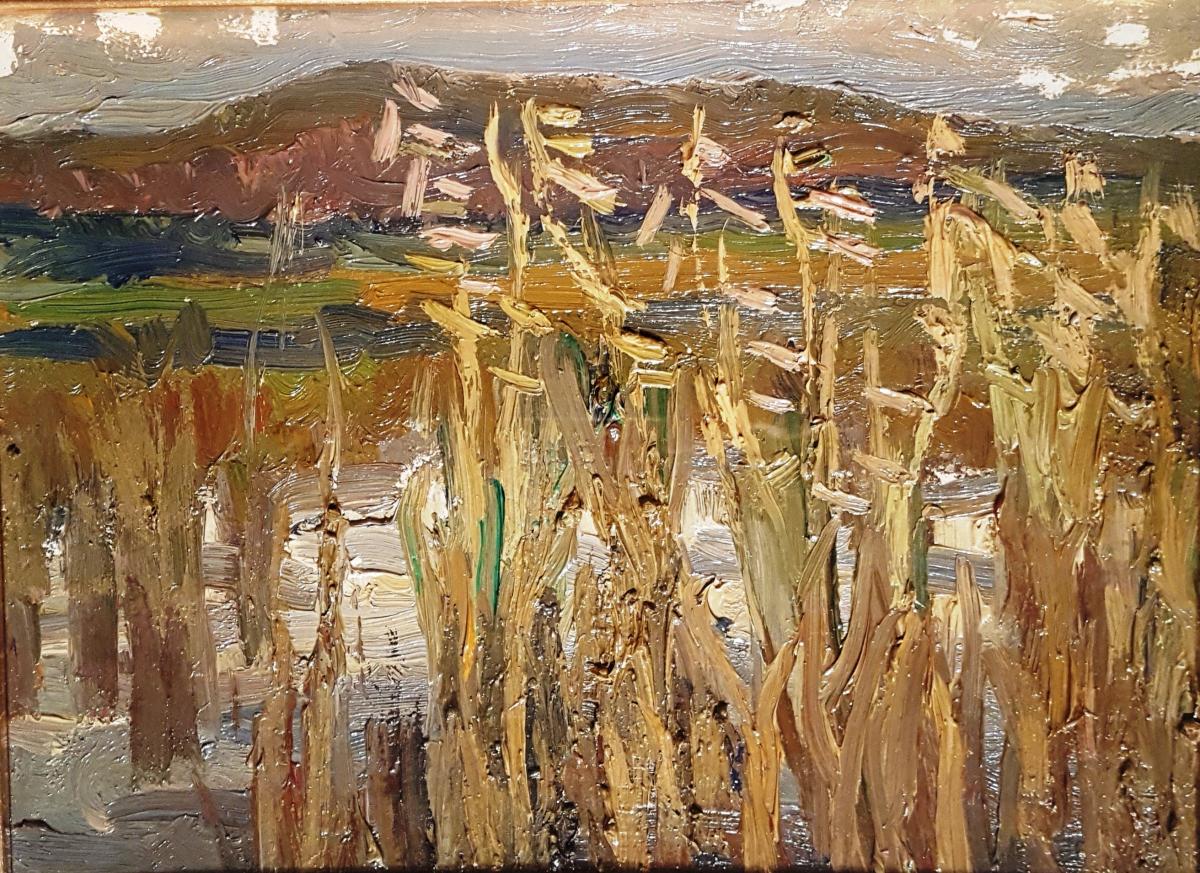

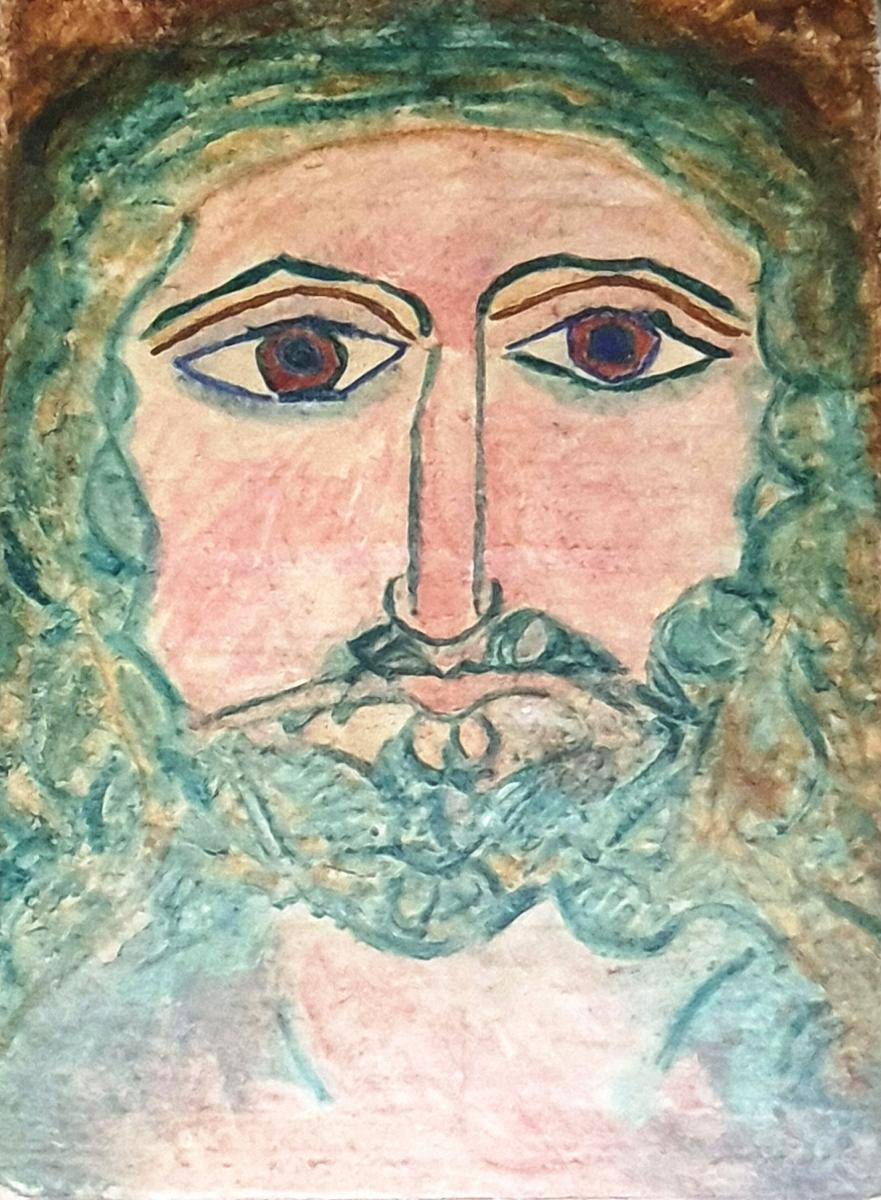

Venne a casa, allora abitavo nei pressi dell’Università. Voleva conoscere la mia famiglia che fu lieta di ospitarlo tutte le volte che lo invitavo. Mi fece un ritratto monumentale. A tutti fece un ritratto: mio padre Ernesto, mia madre Gianna, mio fratello grande, Aldo e quello piccolo Lucio. Tutti defunti. Aldo divenne un grande estimatore della sua pittura. Con la sua “Fiat 125”, girarono l’Italia centrale per trovare i luoghi di maggiore ispirazione. Avrebbe voluto fargli una “personale”, ma non si realizzarono le circostanze. Bronek conosceva i fratelli Alessandri corniciai in Via Margutta, sapeva come e dove procurarsi i colori che aveva in mente. Quando lo conobbi la “terra di Siena” era il suo colore base. Alle tele, importanti, definitive, quasi una bella copia dell'opera finita, preferiva disegnare su qualsiasi pezzo di carta. La prediletta, per i disegni, era quella del fornaio. Per dipingere preferiva il cartone che preparava egli stesso trattandolo prima col gesso. Una volta usò una scatola da scarpe. Non disdegnava però le tavole di legno. Quando era medico al Santa Maria della Pietà, dipinse su una serie di tavolette un test proiettivo originale. Vi era stilizzato, in vari profili, il volto inquietante del Cardinale Cauchon, grande inquisitore di Giovanna d’Arco a Rouen, mentre la processava. Le presentò ad un Congresso di psichiatria in Spagna dove il test fu molto apprezzato. Gli furono rubate in ospedale al Santa Maria della Pietà da qualcuno appassionato di pittura. Lui sospettò, forse non senza ragione, i Colleghi e ne fece una malattia [02]. Regalava ogni suo dipinto, ma quelle tavolette non le avrebbe mai cedute, erano troppo importanti per continuare i suoi studi.

Devo a lui se ho visitato il Monte Fumone, la cella di Celestino V, Anagni, il Castello di Ninfa. Con me amava andare in giro per il Lazio in automobile. Trascorsa la giornata lo riaccompagnavo a casa, ma voleva sempre essere lasciato per strada al quartiere Prati per non far sapere dove abitava. Solo una volta mi ricevette a casa sua, era già medico al Manicomio di Monte Mario. Aveva preso in affitto un modesto appartamentino nelle vicinanze dell’Ospedale psichiatrico, teneva dei canarini. Sentirlo parlare di pittura era un piacere. Adorava l’arte bizantina, le tessere di mosaico delle chiese di Ravenna, le aveva visitate e studiate a lungo, come pure le vetrate delle cattedrali francesi (quella di Rouen in particolare). Non parlava mai di opere d’arte o luoghi storici che non avesse visto e visitato personalmente. La Ciociaria l’aveva percorsa in lungo e in largo. A Ravenna aveva soggiornato, ma conosceva la «Pineta di Classe» come le sue tasche, avendo certamente ceduto alle suggestioni di Giovanni Boccaccio quando narra la novella di "Nastagio" (l'ottava della quinta giornata) «di Ravenna uscì e andossene ad un luogo forse tre miglia fuor di Ravenna, che si chiama Chiassi». Si preparava i colori personalmente. L’operazione era laboriosa, sembrava un alchimista: talvolta nell’impasto ci metteva anche un uovo, con grande stupore di mia madre.

Mi ricordo di averlo sentito affermare che “la pittura dev’essere una decorazione su un piano, non deve avere prospettiva, perché la superficie su cui si dipinge è piatta” adduceva a riprova di questa sua tesi i mosaici bizantini di Ravenna. Particolare curioso, non firmava mai i suoi quadri, perché – diceva – il vero artista si riconosce dall’opera e dal modo di dipingerla, che è appunto la sua firma.

Note.

01. Rastrellamento del ghetto di Cracovia. Il 13 e 14 marzo del 1943 i nazisti tedeschi radunarono circa 8 mila ebrei del ghetto sulla Umschlagplatz, 2 mila vennero uccisi sul posto, 6 mila furono portati nel campo Plaszow.

02. In settembre 2020 navigando in rete ho trovato un dato che cercavo da cinquant’anni: il test proiettivo di Bronek (Bronislaw Mazur) preparato per il congresso di Barcellona che aveva disegnato su tavolette di legno raffigurandovi il volto del cardinale Cochon mentre “interroga” Giovanna d’Arco. Mi disse che gli fu rubato e mi chiese se avessi potuto aiutarlo. Il titolo era: L'espressione della pittura catalana nell'alto Medio Evo. Volume 35 di Il Lavoro Neuropsichiatrico. Autore Bronisław Mazur. Editore Ospedale Psichiatrico Provinciale, 1964. Lunghezza 12 pagine. Non sono più riuscito a rintracciarlo. Forse tornando alla biblioteca del Santa Maria della Pietà ...