PENSIERI SPARSI

Tra psichiatria, impegno civile e suggestioni culturali

ANGELO BRAVI: UN PRECURSORE DELL’ETNOPSICHIATRIA ITALIANA? Pubblicati gli scritti a cura di Benevelli e Scarfone

21 aprile, 2019 - 10:55

Recensione a: “Frammenti di psichiatria coloniale e altri scritti” di Angelo Bravi, a cura di Luigi Benevelli e Marianna Scarfone, Pavia, Collegio Ghisleri, 2018, 358 pp., euro 25.

La pubblicazione dei principali scritti di Angelo Bravi, preceduta da due saggi di Luigi Benevelli e Marianna Scarfone, rappresenta per molteplici ragioni un’iniziativa editoriale di grande interesse. Benevelli inserisce la figura di questo psichiatra italiano poco conosciuto nel quadro della psichiatria coloniale europea dei suoi anni, sottolineandone l’eccezionalità. In primo luogo, perché è forse l’unico in Italia essersi dedicato al tema della psicologia e psichiatria comparata tra le varie popolazioni che costituivano la Libia d’allora con passione, curiosità e animato da autentico spirito scientifico. In secondo luogo, per la capacità di inserire i suoi ragionamenti - in mancanza di una letteratura nazionale sul tema se si prescinde da studi sporadici e spesso privi del rigore che avrebbe auspicato - nell’ambito della letteratura internazionale, e soprattutto francese, sul tema, entrando in particolare direttamente in rapporto con quello che era stato il fondatore della cosiddetta “Scuola d’Algeri”, Antoine Poirot. In terzo luogo, perché in Bravi interesse scientifico per uno studio al quale occorreva mettere mano per la prima volta – quello delle popolazioni della Libia dal punto di vista psicologico e psichiatrico – e interesse pratico per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica per quelle popolazioni, soprattutto evitando ai casi più gravi la “deportazione” nei manicomi di Palermo o di Barcellona Pozzo di Gotto per i criminali, non andarono disgiunti.

Benevelli illustra ancora con interessantissime digressioni le diverse fasi del dominio italiano in Libia, fino ad arrivare all’epoca fascista nella quale possiamo distinguere una prima fase, caratterizzata dalla spietata repressione della rivolta senussita che portò allo sterminio di oltre 100.000 persone e culminò con l’impiccagione dell’anziano leader Omar el-Mukhtar; e una seconda, volta all’ambiziosa riorganizzazione della colonia su basi di maggiore tolleranza sotto la guida del quadrumviro Italo Balbo, nella quale il lavoro di Bravi si inscrive.

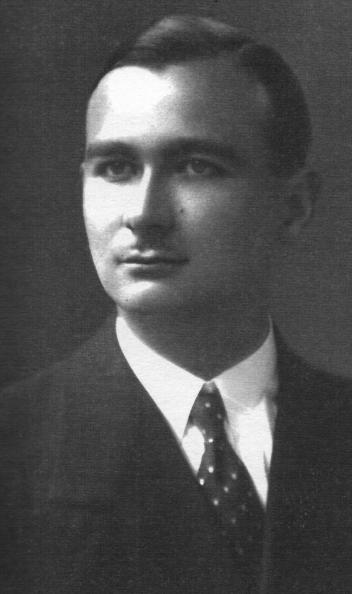

Marianna Scarfone traccia un prezioso profilo biografico di questo psichiatra pressoché sconosciuto, appoggiandosi soprattutto sulla corrispondenza che questi intrattenne per molti anni con Pietro Ciapessoni, rettore del prestigioso collegio Ghisleri di Pavia, del quale era stato ospite negli anni dell’Università. Apprendiamo così che Bravi era nato a Milano il 23 marzo 1911 ed era passato per gli studi universitari a Pavia, dove si era laureato il 22 luglio 1933. Nel corso del servizio militare, dopo varie destinazioni dall’ottobre 1935 lo ritroviamo in Libia, presso l’Ospedale coloniale principale Vittorio Emanuele II di Tripoli, dove a lato di altri compiti è incaricato del Reparto Osservazione Psichiatrica. In questo reparto matura la sua vocazione alla psichiatria e ha modo di raccogliere le osservazioni cliniche sulle quali fonderà i primi lavori scientifici di tema coloniale. Bravi ha 24 anni e l’incontro con la Libia è un colpo di fulmine; poi a Tripoli il giorno di Pasqua del 1936 sposa Maria Mayer, di origini maltesi, e con lei, dopo un anno trascorso in colonia, si sposta all’Ospedale Psichiatrico di Brescia, dove presta servizio dal novembre 1936 al dicembre 1937, mese nel quale pubblica la sua opera fondamentale, i Frammenti di psichiatria coloniale.

Ma in Italia soffre la mancanza di stimoli culturali e scientifici e il mese successivo è di nuovo a Tripoli, ora a 26 anni e per sua scelta; viene incaricato del nuovo reparto psichiatrico dell’ospedale coloniale, dell’osservazione e di un ambulatorio, oltre ad altri incarichi minori, e può prendere parte ai lavori per la costruzione dell’Ospedale Psichiatrico per indigeni, dei cui primi reparti otterrà la direzione nel 1939. Le vicende belliche rendono difficile l’ultima fase del lavoro di Bravi a Tripoli, dove muore per un’infezione il 9 febbraio 1943.

Quanto agli scritti di Bravi, rileggendoli mi pare che balzino agli occhi i pregi di questa eccezionale figura di psichiatra umano, rigoroso e attento; e anche i limiti della cultura dei suoi anni ai quali non riesce, nonostante tutto, a sfuggire.

Tra i pregi, al primo posto porrei il fatto che dopo decenni nei quali la presunzione informava la tronfia psichiatria positivista e la sicumera con la quale utilizzava le categorie pericolosissime di superiore e di inferiore, colpiscono la modestia, la prudenza e la consapevolezza dei limiti che pervadono in particolare la nota con la quale introduce i suoi Frammenti, che dimostrano modestia fin dal titolo, e più in generale tutta la sua opera. «Non mi vo’ atteggiare da precursore»: eppure, come vedremo, sotto molti aspetti proprio di un precursore, suo malgrado, si tratta.

E poi la curiosità, il rispetto e lo sforzo di rigore scientifico con i quali avvicina le due etnie principali della Libia di allora, arabi ed ebrei. E questo suo atteggiamento balza tanto più agli occhi se si considera che i suoi scritti si collocano a cavaliere del 1938, l’annus horribilis della cultura e della psichiatria italiana nel quale vide la luce, con l’avallo della Società Italiana di Psichiatria, il famoso Manifesto degli scienziati razzisti, sulla cui superficialità e contraddizioni interne[i] e sulla cui vicenda[ii] abbiamo avuto recentemente modo di soffermarci. Per i costumi e la cultura delle popolazioni della Libia prova curiosità, e persino un certo fascino, e non dimentica gli alti livelli di civiltà che nei secoli precedenti quelle popolazioni hanno raggiunto e ciò di cui ad esse sono debitori gli stessi europei. Lo affascina il suk che evoca in lui l’atmosfera onirica delle fiabe di Alì Babà e del fiore de le Mille e una notte.

Nell’ascolto dei suoi pazienti di lingua araba, coglie i rischi della traduzione nel colloquio psichiatrico a partire da quello che l’interprete, più che tradurre testualmente, interpreti appunto; accanto al fatto che, al di là della mera espressione linguistica, possa essere la cultura in senso lato a rendere difficile la comprensione: «l’arabo, per esempio, non è creta malleabile e ordinata secondo l’impronta di una civiltà occidentale, che tanto concede alle facoltà razionali del proprio spirito attivo: è piuttosto l’immagine sognante di una fantasia asiatica cullata dalle onde mediterranee, è l’ombra di ricami immaginifici transeunti nel mondo onirico; è sottile, fantastica, tenuissima, come quel simbolo figurativo della civiltà araba, l’arabesco, oltre il quale lo sguardo estasiato del mussulmano vede mondi irreali e chimerici» (p. 119). E poi, ancora, insiste sulla diversa concezione del tempo, la diversa importanza del fattore religioso nella vita quotidiana, l’interpretazione fatalista della vita, il diverso ruolo attribuito alla donna, l’apparente indifferenza all’introspezione e alla ricostruzione analitica, tutte cose che contribuiscono a rendere complessa l’interpretazione e far sì che: «non è mai concesso prescindere da un minimo, inevitabile, d’interpretazione personale, da parte dell’interprete», costretto a «penose circonlocuzioni, in entrambe le direzioni. Soprattutto, la preoccupazione dello studioso è condotta a considerare il lato negativo, la parte perduta, delle sfumature del discorso, nella parola e nel tono: invano l’interprete tenterà di assolvere l’ingrato compito di rendere anche le nuances più delicate» (p. 118).

Sono già i ragionamenti che hanno fondato, in tempi recenti, la professione del mediatore culturale accanto a quella del mero interprete linguistico, e che la rendono complessa[iii].

Quanto alla psichiatria, Bravi mostra di apprezzare, in almeno tre occasioni - sulle orme di due illustri psichiatri lombardi del secolo precedente, Luigi Mongeri senior e Serafino Biffi - le origini dell'istituzione psichiatrica in Turchia, anteriori di almeno quattro secoli a quella europea, a partire da un ospedale psichiatrico la cui costruzione attribuisce a Maometto II il Conquistatore a metà dal XV secolo, e del quale parla come di una costruzione "sontuosa". Mi pare ci siano buone ragioni per ritenere che tale costruzione sia la stessa della quale scrive il mozzo genovese Gio. Antonio Menavino schiavo a Costantinopoli all'inizio del XVI secolo, che ne attribuisce la costruzione al sultano in carica Bajazet I, successore di Maometto II, della quale ho avuto altrove occasione di segnalare l’importanza[iv]. Ma il Menavino, che forse la visitò direttamente, osserva certo che “sonovi medicine & altre cose per i loro bisogni”, ma più che dalla sontuosità sembra colpito dalle catene e dai bastoni dei custodi, tanto da parlare di un "luogo dove si castigano i matti". Quanto alla psichiatria libica contemporanea, incuriosisce Bravi quello che può avvenire nelle “fosse”, come quelle di Zliten o Kussabat, dove viene praticata la psichiatria magico-religiosa dei marabut, che è ancora molto in voga nei ceti popolari anche oggi, ad esempio in Marocco dove ho avuto occasione di visitare il celebre mausoleo di Bouya Omar presso Marrakesh.

Ancora, al di là di questi aspetti antropologici, Bravi insiste sul fatto che debba essere impostato dall’uomo di scienza su base clinica ed epidemiologica anche lo studio di quelle popolazioni, come si farebbe studiando popolazioni europee, e questo non è affatto scontato nei suoi anni e rappresenta un salto di qualità rispetto al chiacchiericcio denso di pregiudizi con il quale la psichiatria italiana aveva affrontato il problema fino ad allora.

Sono molto importanti, ancora, le notizie sulla costruzione del nuovo ospedale psichiatrico di Tripoli, insieme alla passione con la quale, rifacendosi all’analoga polemica dei colleghi francesi per ottenere la costruzione dell’ospedale di Blidah per gli algerini, Bravi si impegna nel sostenere l’esigenza, per ragioni cliniche ma soprattutto umanitarie, di curare in loco, vicino alle famiglie e rispettandone il più possibile i costumi, i libici che avevano necessità dell’internamento. Così come mi sono parse di grande interesse le ricognizioni comparative che, a partire dalla Libia, Bravi compie nella psichiatria degli altri Paesi del Nordafrica: Algeria, Marocco, Egitto.

Accanto a tutto questo, è interessante ancora come lo psichiatra lombardo si sforzi di cogliere il modo in cui la storia e la cultura, e i primo luogo la religione, potessero avere avuto influenza sul carattere prevalente di ciascuna popolazione. E’ lì, parrebbe di poter evincere, molto più che non in dati di carattere biologico, che affondano le loro radici l’apparente “anaffettività” che gli pare di riscontrare frequente negli arabi, e il nevroticismo che gli pare di riscontrare altrettanto frequente negli ebrei, e abbiano quindi origine culturale e non biologica. E soprattutto colpisce come, almeno in un passaggio, emerga la consapevolezza che l’apatia riscontrata nell’esame clinico degli arabi possa essere frutto di ostilità e resistenza di fronte al medico-colono (p. 111), il che fa pensare senz’altro per associazione ad alcuni passaggi interessanti di Frantz Fanon, a partire dallo scritto del 1952 su La “syndrome nordafricaine”[v] per esempio.

Ma proprio qui coglierei il primo dei due aspetti che, del pensiero di Bravi, mi lasciano più perplesso, ed è il fatto che mi pare che non riesca a sottrarsi – e ciò che è più evidente nello scritto Israelitica inquietudo, che mi pare quello in cui più si allontana dal metodo scientifico - al confuso concetto di “personalità etnica”, in bilico tra tratto razziale e culturale, tra religione e storia: anaffettività per l’arabo, irrequieta ansietà per l’ebreo. E’ una pretesa, questa di identificare un tratto psicologico dominante per un’intera etnia, che ha radici almeno nella cultura europea del secolo precedente; e ricordo ad esempio le pagine della prosa giornalistica ma anche dei romanzi di Dostoëvskij che insistono in modo prolisso sulla caricatura del russo, del polacco, il tedesco, il francese, l’inglese, l’ebreo, e sono in genere le pagine più noiose, quelle che leggendo viene da saltare. Ma lascia tracce anche oggi, la ritroviamo nelle barzellette ma non solo e siamo, infondo, sempre tentati di attribuirle un fondo almeno di verità. E così, anche Bravi sembra a tratti ragionare come se non potesse esistere un arabo inquieto (e ne conosco personalmente…), o un ebreo apatico; senza apparentemente porsi il problema che il “torpido nirvana” degli islamici, attribuito alle caratteristiche del credo religioso, avrebbe però avuto inizio dopo la decadenza ottomana, mentre nei secoli precedenti, quando i guerrieri di Allah strangolavano in una tenaglia l’Europa e la loro civiltà superava la nostra in quasi tutte le scienze, la religione era la stessa.

L’altro limite, colto anche da Benevelli e confermato dalla lettura degli scritti, è che Bravi non sfugge in toto al razzismo che domina nella psichiatria e nella cultura dei suoi anni; se arabi ed ebrei gli sembrano infatti abbastanza vicini alle popolazioni europee del nord del mediterraneo, e solo distinte da esse da diversi un gap risalente agli ultimi due secoli che potrebbe essere facilmente recuperato, lo stesso non vale per le popolazioni dell’Africa che considera più primitive, come quelle di carnagione più scura del sud della Libia, che pure non ha occasione di studiare se non in modo sporadico. Più che un pensiero in assoluto antirazzista, il suo sembrerebbe perciò un approccio nel quale quella che studiando in altro contesto i dispacci del console sardo a Tunisi ed Algeri nei primi decenni del XIX secolo ho definito la “negrizzazione” dell’arabo[vi] (nella quale proprio Poirot insieme ad altri psichiatri francesi si distinse, attirando perciò su di sé negli anni successivi il facile sarcasmo di Fanon[vii]), non ha luogo. L’arabo, così come l’ebreo, è per Bravi l’alter con il quale nei secoli i popoli europei hanno commerciato e si sono combattuti, e non l’alienus. Il che è certo importante negli anni dell’antisemitismo e degli stermini nella cirenaica, ma non vale purtroppo per altre popolazioni, quelle di colore in primo luogo.

Limiti, questi, che è giusto evidenziare accanto ai tanti pregi dell’opera di questo psichiatra morto, tra l’altro, giovane, che nella sua simpatica modestia nega di essere un precursore ma è proprio un precursore invece, e un caso unico nella storia della psichiatria italiana. E limiti che non alterano lo straordinario valore di questi scritti e il merito di Luigi Benevelli e Marianna Scarfone che, in questo momento in cui il rapporto tra Europa e Nordafrica è ritornato a rivestire straordinaria attualità, ci propongono con eccezionale tempestività l’affascinante e interessante rilettura di quest’esperienza scientifica e umana avvincente e ingiustamente rimasta, finora, nell’oblio.

La pubblicazione dei principali scritti di Angelo Bravi, preceduta da due saggi di Luigi Benevelli e Marianna Scarfone, rappresenta per molteplici ragioni un’iniziativa editoriale di grande interesse. Benevelli inserisce la figura di questo psichiatra italiano poco conosciuto nel quadro della psichiatria coloniale europea dei suoi anni, sottolineandone l’eccezionalità. In primo luogo, perché è forse l’unico in Italia essersi dedicato al tema della psicologia e psichiatria comparata tra le varie popolazioni che costituivano la Libia d’allora con passione, curiosità e animato da autentico spirito scientifico. In secondo luogo, per la capacità di inserire i suoi ragionamenti - in mancanza di una letteratura nazionale sul tema se si prescinde da studi sporadici e spesso privi del rigore che avrebbe auspicato - nell’ambito della letteratura internazionale, e soprattutto francese, sul tema, entrando in particolare direttamente in rapporto con quello che era stato il fondatore della cosiddetta “Scuola d’Algeri”, Antoine Poirot. In terzo luogo, perché in Bravi interesse scientifico per uno studio al quale occorreva mettere mano per la prima volta – quello delle popolazioni della Libia dal punto di vista psicologico e psichiatrico – e interesse pratico per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica per quelle popolazioni, soprattutto evitando ai casi più gravi la “deportazione” nei manicomi di Palermo o di Barcellona Pozzo di Gotto per i criminali, non andarono disgiunti.

Benevelli illustra ancora con interessantissime digressioni le diverse fasi del dominio italiano in Libia, fino ad arrivare all’epoca fascista nella quale possiamo distinguere una prima fase, caratterizzata dalla spietata repressione della rivolta senussita che portò allo sterminio di oltre 100.000 persone e culminò con l’impiccagione dell’anziano leader Omar el-Mukhtar; e una seconda, volta all’ambiziosa riorganizzazione della colonia su basi di maggiore tolleranza sotto la guida del quadrumviro Italo Balbo, nella quale il lavoro di Bravi si inscrive.

Marianna Scarfone traccia un prezioso profilo biografico di questo psichiatra pressoché sconosciuto, appoggiandosi soprattutto sulla corrispondenza che questi intrattenne per molti anni con Pietro Ciapessoni, rettore del prestigioso collegio Ghisleri di Pavia, del quale era stato ospite negli anni dell’Università. Apprendiamo così che Bravi era nato a Milano il 23 marzo 1911 ed era passato per gli studi universitari a Pavia, dove si era laureato il 22 luglio 1933. Nel corso del servizio militare, dopo varie destinazioni dall’ottobre 1935 lo ritroviamo in Libia, presso l’Ospedale coloniale principale Vittorio Emanuele II di Tripoli, dove a lato di altri compiti è incaricato del Reparto Osservazione Psichiatrica. In questo reparto matura la sua vocazione alla psichiatria e ha modo di raccogliere le osservazioni cliniche sulle quali fonderà i primi lavori scientifici di tema coloniale. Bravi ha 24 anni e l’incontro con la Libia è un colpo di fulmine; poi a Tripoli il giorno di Pasqua del 1936 sposa Maria Mayer, di origini maltesi, e con lei, dopo un anno trascorso in colonia, si sposta all’Ospedale Psichiatrico di Brescia, dove presta servizio dal novembre 1936 al dicembre 1937, mese nel quale pubblica la sua opera fondamentale, i Frammenti di psichiatria coloniale.

Ma in Italia soffre la mancanza di stimoli culturali e scientifici e il mese successivo è di nuovo a Tripoli, ora a 26 anni e per sua scelta; viene incaricato del nuovo reparto psichiatrico dell’ospedale coloniale, dell’osservazione e di un ambulatorio, oltre ad altri incarichi minori, e può prendere parte ai lavori per la costruzione dell’Ospedale Psichiatrico per indigeni, dei cui primi reparti otterrà la direzione nel 1939. Le vicende belliche rendono difficile l’ultima fase del lavoro di Bravi a Tripoli, dove muore per un’infezione il 9 febbraio 1943.

Quanto agli scritti di Bravi, rileggendoli mi pare che balzino agli occhi i pregi di questa eccezionale figura di psichiatra umano, rigoroso e attento; e anche i limiti della cultura dei suoi anni ai quali non riesce, nonostante tutto, a sfuggire.

Tra i pregi, al primo posto porrei il fatto che dopo decenni nei quali la presunzione informava la tronfia psichiatria positivista e la sicumera con la quale utilizzava le categorie pericolosissime di superiore e di inferiore, colpiscono la modestia, la prudenza e la consapevolezza dei limiti che pervadono in particolare la nota con la quale introduce i suoi Frammenti, che dimostrano modestia fin dal titolo, e più in generale tutta la sua opera. «Non mi vo’ atteggiare da precursore»: eppure, come vedremo, sotto molti aspetti proprio di un precursore, suo malgrado, si tratta.

E poi la curiosità, il rispetto e lo sforzo di rigore scientifico con i quali avvicina le due etnie principali della Libia di allora, arabi ed ebrei. E questo suo atteggiamento balza tanto più agli occhi se si considera che i suoi scritti si collocano a cavaliere del 1938, l’annus horribilis della cultura e della psichiatria italiana nel quale vide la luce, con l’avallo della Società Italiana di Psichiatria, il famoso Manifesto degli scienziati razzisti, sulla cui superficialità e contraddizioni interne[i] e sulla cui vicenda[ii] abbiamo avuto recentemente modo di soffermarci. Per i costumi e la cultura delle popolazioni della Libia prova curiosità, e persino un certo fascino, e non dimentica gli alti livelli di civiltà che nei secoli precedenti quelle popolazioni hanno raggiunto e ciò di cui ad esse sono debitori gli stessi europei. Lo affascina il suk che evoca in lui l’atmosfera onirica delle fiabe di Alì Babà e del fiore de le Mille e una notte.

Nell’ascolto dei suoi pazienti di lingua araba, coglie i rischi della traduzione nel colloquio psichiatrico a partire da quello che l’interprete, più che tradurre testualmente, interpreti appunto; accanto al fatto che, al di là della mera espressione linguistica, possa essere la cultura in senso lato a rendere difficile la comprensione: «l’arabo, per esempio, non è creta malleabile e ordinata secondo l’impronta di una civiltà occidentale, che tanto concede alle facoltà razionali del proprio spirito attivo: è piuttosto l’immagine sognante di una fantasia asiatica cullata dalle onde mediterranee, è l’ombra di ricami immaginifici transeunti nel mondo onirico; è sottile, fantastica, tenuissima, come quel simbolo figurativo della civiltà araba, l’arabesco, oltre il quale lo sguardo estasiato del mussulmano vede mondi irreali e chimerici» (p. 119). E poi, ancora, insiste sulla diversa concezione del tempo, la diversa importanza del fattore religioso nella vita quotidiana, l’interpretazione fatalista della vita, il diverso ruolo attribuito alla donna, l’apparente indifferenza all’introspezione e alla ricostruzione analitica, tutte cose che contribuiscono a rendere complessa l’interpretazione e far sì che: «non è mai concesso prescindere da un minimo, inevitabile, d’interpretazione personale, da parte dell’interprete», costretto a «penose circonlocuzioni, in entrambe le direzioni. Soprattutto, la preoccupazione dello studioso è condotta a considerare il lato negativo, la parte perduta, delle sfumature del discorso, nella parola e nel tono: invano l’interprete tenterà di assolvere l’ingrato compito di rendere anche le nuances più delicate» (p. 118).

Sono già i ragionamenti che hanno fondato, in tempi recenti, la professione del mediatore culturale accanto a quella del mero interprete linguistico, e che la rendono complessa[iii].

Quanto alla psichiatria, Bravi mostra di apprezzare, in almeno tre occasioni - sulle orme di due illustri psichiatri lombardi del secolo precedente, Luigi Mongeri senior e Serafino Biffi - le origini dell'istituzione psichiatrica in Turchia, anteriori di almeno quattro secoli a quella europea, a partire da un ospedale psichiatrico la cui costruzione attribuisce a Maometto II il Conquistatore a metà dal XV secolo, e del quale parla come di una costruzione "sontuosa". Mi pare ci siano buone ragioni per ritenere che tale costruzione sia la stessa della quale scrive il mozzo genovese Gio. Antonio Menavino schiavo a Costantinopoli all'inizio del XVI secolo, che ne attribuisce la costruzione al sultano in carica Bajazet I, successore di Maometto II, della quale ho avuto altrove occasione di segnalare l’importanza[iv]. Ma il Menavino, che forse la visitò direttamente, osserva certo che “sonovi medicine & altre cose per i loro bisogni”, ma più che dalla sontuosità sembra colpito dalle catene e dai bastoni dei custodi, tanto da parlare di un "luogo dove si castigano i matti". Quanto alla psichiatria libica contemporanea, incuriosisce Bravi quello che può avvenire nelle “fosse”, come quelle di Zliten o Kussabat, dove viene praticata la psichiatria magico-religiosa dei marabut, che è ancora molto in voga nei ceti popolari anche oggi, ad esempio in Marocco dove ho avuto occasione di visitare il celebre mausoleo di Bouya Omar presso Marrakesh.

Ancora, al di là di questi aspetti antropologici, Bravi insiste sul fatto che debba essere impostato dall’uomo di scienza su base clinica ed epidemiologica anche lo studio di quelle popolazioni, come si farebbe studiando popolazioni europee, e questo non è affatto scontato nei suoi anni e rappresenta un salto di qualità rispetto al chiacchiericcio denso di pregiudizi con il quale la psichiatria italiana aveva affrontato il problema fino ad allora.

Sono molto importanti, ancora, le notizie sulla costruzione del nuovo ospedale psichiatrico di Tripoli, insieme alla passione con la quale, rifacendosi all’analoga polemica dei colleghi francesi per ottenere la costruzione dell’ospedale di Blidah per gli algerini, Bravi si impegna nel sostenere l’esigenza, per ragioni cliniche ma soprattutto umanitarie, di curare in loco, vicino alle famiglie e rispettandone il più possibile i costumi, i libici che avevano necessità dell’internamento. Così come mi sono parse di grande interesse le ricognizioni comparative che, a partire dalla Libia, Bravi compie nella psichiatria degli altri Paesi del Nordafrica: Algeria, Marocco, Egitto.

Accanto a tutto questo, è interessante ancora come lo psichiatra lombardo si sforzi di cogliere il modo in cui la storia e la cultura, e i primo luogo la religione, potessero avere avuto influenza sul carattere prevalente di ciascuna popolazione. E’ lì, parrebbe di poter evincere, molto più che non in dati di carattere biologico, che affondano le loro radici l’apparente “anaffettività” che gli pare di riscontrare frequente negli arabi, e il nevroticismo che gli pare di riscontrare altrettanto frequente negli ebrei, e abbiano quindi origine culturale e non biologica. E soprattutto colpisce come, almeno in un passaggio, emerga la consapevolezza che l’apatia riscontrata nell’esame clinico degli arabi possa essere frutto di ostilità e resistenza di fronte al medico-colono (p. 111), il che fa pensare senz’altro per associazione ad alcuni passaggi interessanti di Frantz Fanon, a partire dallo scritto del 1952 su La “syndrome nordafricaine”[v] per esempio.

Ma proprio qui coglierei il primo dei due aspetti che, del pensiero di Bravi, mi lasciano più perplesso, ed è il fatto che mi pare che non riesca a sottrarsi – e ciò che è più evidente nello scritto Israelitica inquietudo, che mi pare quello in cui più si allontana dal metodo scientifico - al confuso concetto di “personalità etnica”, in bilico tra tratto razziale e culturale, tra religione e storia: anaffettività per l’arabo, irrequieta ansietà per l’ebreo. E’ una pretesa, questa di identificare un tratto psicologico dominante per un’intera etnia, che ha radici almeno nella cultura europea del secolo precedente; e ricordo ad esempio le pagine della prosa giornalistica ma anche dei romanzi di Dostoëvskij che insistono in modo prolisso sulla caricatura del russo, del polacco, il tedesco, il francese, l’inglese, l’ebreo, e sono in genere le pagine più noiose, quelle che leggendo viene da saltare. Ma lascia tracce anche oggi, la ritroviamo nelle barzellette ma non solo e siamo, infondo, sempre tentati di attribuirle un fondo almeno di verità. E così, anche Bravi sembra a tratti ragionare come se non potesse esistere un arabo inquieto (e ne conosco personalmente…), o un ebreo apatico; senza apparentemente porsi il problema che il “torpido nirvana” degli islamici, attribuito alle caratteristiche del credo religioso, avrebbe però avuto inizio dopo la decadenza ottomana, mentre nei secoli precedenti, quando i guerrieri di Allah strangolavano in una tenaglia l’Europa e la loro civiltà superava la nostra in quasi tutte le scienze, la religione era la stessa.

L’altro limite, colto anche da Benevelli e confermato dalla lettura degli scritti, è che Bravi non sfugge in toto al razzismo che domina nella psichiatria e nella cultura dei suoi anni; se arabi ed ebrei gli sembrano infatti abbastanza vicini alle popolazioni europee del nord del mediterraneo, e solo distinte da esse da diversi un gap risalente agli ultimi due secoli che potrebbe essere facilmente recuperato, lo stesso non vale per le popolazioni dell’Africa che considera più primitive, come quelle di carnagione più scura del sud della Libia, che pure non ha occasione di studiare se non in modo sporadico. Più che un pensiero in assoluto antirazzista, il suo sembrerebbe perciò un approccio nel quale quella che studiando in altro contesto i dispacci del console sardo a Tunisi ed Algeri nei primi decenni del XIX secolo ho definito la “negrizzazione” dell’arabo[vi] (nella quale proprio Poirot insieme ad altri psichiatri francesi si distinse, attirando perciò su di sé negli anni successivi il facile sarcasmo di Fanon[vii]), non ha luogo. L’arabo, così come l’ebreo, è per Bravi l’alter con il quale nei secoli i popoli europei hanno commerciato e si sono combattuti, e non l’alienus. Il che è certo importante negli anni dell’antisemitismo e degli stermini nella cirenaica, ma non vale purtroppo per altre popolazioni, quelle di colore in primo luogo.

Limiti, questi, che è giusto evidenziare accanto ai tanti pregi dell’opera di questo psichiatra morto, tra l’altro, giovane, che nella sua simpatica modestia nega di essere un precursore ma è proprio un precursore invece, e un caso unico nella storia della psichiatria italiana. E limiti che non alterano lo straordinario valore di questi scritti e il merito di Luigi Benevelli e Marianna Scarfone che, in questo momento in cui il rapporto tra Europa e Nordafrica è ritornato a rivestire straordinaria attualità, ci propongono con eccezionale tempestività l’affascinante e interessante rilettura di quest’esperienza scientifica e umana avvincente e ingiustamente rimasta, finora, nell’oblio.

Nel video allegato un filmato dell'Istituto Luce la presenza italiana in Libia nel 1940.

[i] Cfr. in questa rubrica: 1938-2018: ottant’anni dal manifesto degli scienziati razzisti, POL. it, 14/7/18.

[ii] Cfr. in questa rubrica: La mostra di Roma e il “mea culpa” della psichiatria, POL. it, 14/3/17; e PSICHIATRIA E NAZIFASCISMO. Un convegno accompagna l’apertura della mostra a Udine, POL. it, 24/2/19.

[iii] Cfr. su tema analogo: L. Benevelli, La faticosa e difficile “alleanza terapeutica” con persone CALD (Culturally And Linguistically Diverse people), POL. it, 1/4/19. Sulla tematica complessiva cfr. su questa rivista la rubrica di Luigi Benevelli Psichiatria e razzismi. Storie e documenti.

[iv] P.F. Peloso, Hospital care of madness in the Turk sixteenth century according to the witness of G.A. Menavino from Genoa, History of Psychiatry, IX, 1998, pp. 35-38.

[v] F. Fanon, Decolonizzare la follia. Scritti sulla psichiatria coloniale (a curadi R. Beneduce), Verona, Ombre Corte, 2011.

[vi] P.F. Peloso, L’ordito e la trama. Vol. I. Frammenti di storia sociale tra Genova e Novi, Genova, Brigati, 2012.

[vii] F. Fanon, I dannati della terra, Torino, Einaudi, 1962.