PENSIERI SPARSI

Tra psichiatria, impegno civile e suggestioni culturali

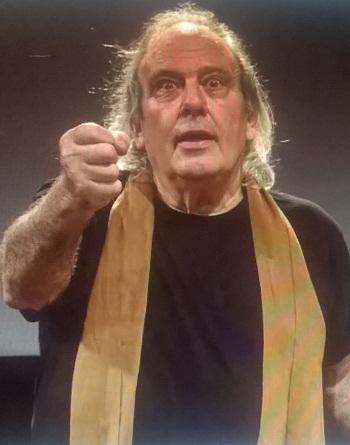

TEATRO E DEISTITUZIONALIZZAZIONE. Intervista con Horacio Czertok (Parte I)

8 luglio, 2017 - 16:54

E’ grazie ad Alessandro Fasce e Fabrizia Tomasi, due colleghi del mio stesso gruppo di lavoro che stanno frequentando un corso presso la scuola del Teatro Nucleo a Ferrara, che abbiamo invitato Horacio Czertok a Genova per un incontro del corso di formazione di quest’anno della nostra unità operativa.

Horacio è nato in Patagonia nel 1947 da una famiglia di oriundi polacchi e spagnoli. La sua attività teatrale è iniziata a Comodoro Rivadavia nel 1969, con la creazione del "Grupo de Teatro Experimental" ed è proseguita a Buenos Aires nel primi anni ‘70 quando fu tra i fondatori della "Comuna Baires" e della rivista "Teatro 70". Nel 1973 la Comuna Baires è al Festival di Nancy e poi a Monaco di Baviera, infine a Milano, dove collabora ad alcune iniziative di Lotta Continua. Nello stesso periodo aveva incontrato in Argentina Jerzy Grotowski e con la Comuna Baires aveva cominciato ad approfondirne il metodo. Con l’aumento della repressione politica il clima si fece pesante ed ebbe egli stesso a subire sequestro e tortura. Spesso all’estero in quel periodo, Horacio lascia nel 1974 il suo gruppo e insieme a Cora Herrendorf fonda a Buenos Aires il “Teatro Nucleo” e la rivista "Cultura". Dopo il colpo di stato dei generali nel marzo del 1976 il Teatro Nucleo fu costretto a sospendere l'attività pubblica e dopo aver toccato vari luoghi in Europa si stabilì a Ferrara, chiamato da Antonio Slavich che stava lavorando alla chiusura dell'Ospedale Psichiatrico. Nel febbraio del 1978 Horacio ritorna in Argentina, ma ad ottobre, davanti a minacce di morte, lascia di nuovo il Paese con la famiglia alla volta dell’Italia, dove il Teatro Nucleo si stabilisce definitivamente a Ferrara, inizialmente nei locali dismessi dell'Ospedale psichiatrico. All’attività teatrale si affianca una “scuola di attori” e il metodo del Teatro Nucleo si va meglio definendo come un tentativo di contaminazione tra il “metodo Stanislavskij” classico e quello del “Terzo teatro” ispirato a Grotowski.

La sua esperienza con gli ospiti dell'istituto psichiatrico e i laboratori sperimentali con malati di mente negli anni ’70 sono state riconosciute con la fondazione del "CETT" (Centro di Studio sul Teatro nelle Terapie) presso l’Università di Ferrara e la richiesta a Horacio di collaborare come docente con la Clinica Psichiatrica dell'Università di Ferrara in qualità di emerito studioso. Alcune delle sue esperienze di questi decenni sono state raccolte in un volume, Teatro in esilio (Bulzoni, Roma, 2000), tradotto in inglese (Theatre of Exile, Routledge, London New York 2016), che fa seguito al volume che nel 2002 Gerd Koch ha dedicato in tedesco al Teatro Nucleo: Theater Erfahrungen, Brandes&Apsel, Frankfurt a.M. Dal 2005 dirige il Laboratorio Teatrale della Casa Circondariale di Ferrara.

L’incontro con Horacio è stato molto emozionante per tutto il nostro gruppo e al termine gli ho chiesto se sarebbe stato disposto a rispondere ad alcune domande, per un’intervista che qui viene proposta; lo ringrazio davvero di cuore per la generosità e per le testimonianze importanti che ci ha regalato. Ho chiesto, poi, anche a Sandro e Fabrizia le loro impressioni sul corso che stanno frequentando e su ciò che un’esperienza come questa sta dando loro nel lavoro di tutti i giorni presso il nostro servizio.

Horacio è nato in Patagonia nel 1947 da una famiglia di oriundi polacchi e spagnoli. La sua attività teatrale è iniziata a Comodoro Rivadavia nel 1969, con la creazione del "Grupo de Teatro Experimental" ed è proseguita a Buenos Aires nel primi anni ‘70 quando fu tra i fondatori della "Comuna Baires" e della rivista "Teatro 70". Nel 1973 la Comuna Baires è al Festival di Nancy e poi a Monaco di Baviera, infine a Milano, dove collabora ad alcune iniziative di Lotta Continua. Nello stesso periodo aveva incontrato in Argentina Jerzy Grotowski e con la Comuna Baires aveva cominciato ad approfondirne il metodo. Con l’aumento della repressione politica il clima si fece pesante ed ebbe egli stesso a subire sequestro e tortura. Spesso all’estero in quel periodo, Horacio lascia nel 1974 il suo gruppo e insieme a Cora Herrendorf fonda a Buenos Aires il “Teatro Nucleo” e la rivista "Cultura". Dopo il colpo di stato dei generali nel marzo del 1976 il Teatro Nucleo fu costretto a sospendere l'attività pubblica e dopo aver toccato vari luoghi in Europa si stabilì a Ferrara, chiamato da Antonio Slavich che stava lavorando alla chiusura dell'Ospedale Psichiatrico. Nel febbraio del 1978 Horacio ritorna in Argentina, ma ad ottobre, davanti a minacce di morte, lascia di nuovo il Paese con la famiglia alla volta dell’Italia, dove il Teatro Nucleo si stabilisce definitivamente a Ferrara, inizialmente nei locali dismessi dell'Ospedale psichiatrico. All’attività teatrale si affianca una “scuola di attori” e il metodo del Teatro Nucleo si va meglio definendo come un tentativo di contaminazione tra il “metodo Stanislavskij” classico e quello del “Terzo teatro” ispirato a Grotowski.

La sua esperienza con gli ospiti dell'istituto psichiatrico e i laboratori sperimentali con malati di mente negli anni ’70 sono state riconosciute con la fondazione del "CETT" (Centro di Studio sul Teatro nelle Terapie) presso l’Università di Ferrara e la richiesta a Horacio di collaborare come docente con la Clinica Psichiatrica dell'Università di Ferrara in qualità di emerito studioso. Alcune delle sue esperienze di questi decenni sono state raccolte in un volume, Teatro in esilio (Bulzoni, Roma, 2000), tradotto in inglese (Theatre of Exile, Routledge, London New York 2016), che fa seguito al volume che nel 2002 Gerd Koch ha dedicato in tedesco al Teatro Nucleo: Theater Erfahrungen, Brandes&Apsel, Frankfurt a.M. Dal 2005 dirige il Laboratorio Teatrale della Casa Circondariale di Ferrara.

L’incontro con Horacio è stato molto emozionante per tutto il nostro gruppo e al termine gli ho chiesto se sarebbe stato disposto a rispondere ad alcune domande, per un’intervista che qui viene proposta; lo ringrazio davvero di cuore per la generosità e per le testimonianze importanti che ci ha regalato. Ho chiesto, poi, anche a Sandro e Fabrizia le loro impressioni sul corso che stanno frequentando e su ciò che un’esperienza come questa sta dando loro nel lavoro di tutti i giorni presso il nostro servizio.

1. Horacio, la storia della tua famiglia è una storia di migrazioni, dall’Europa all’Argentina, e dall’Argentina all’Europa. Quanto è importante questa dimensione nella tua esperienza teatrale?

Immagino che l’appartenenza originaria a culture e civiltà tanto diverse tra loro mi abbia aiutato a navigare nelle incertezze: i miei avi avevano sfidato mille pericoli per trovare la libertà in una nuova terra, dalla quale io a mia volta dovetti fuggire per salvare me e i miei: il tradimento delle radici. Il teatro è invece una patria universale, senza frontiere né passaporti. Il teatro è una lingua che tutti gli esseri umani conoscono spesso inconsapevolmente, è meraviglioso costituirsi nella situazione che ne consentirà la scoperta. Con il teatro mi sento “a casa” ovunque. Le lingue dei miei avi, lo yddish, il polacco, lo spagnolo cantabro, il russo sono anche mie: aiutano il canto del teatro.

2. Le tue prime esperienze di teatro di strada hanno avuto inizio a Buenos Aires. Da dove è nata la scelta di fare teatro, e di fare teatro di strada, per te?

Nella vita facciamo teatro – Leon Grinberg scrive che la nevrosi è il pedaggio che si paga per la civiltà: non possiamo dire la verità, dobbiamo dissimulare, “gestire” le nostre verità: il teatro proprio perché teatro può permetterci di sperimentare quelle verità. Già da ragazzo non amavo quel teatro che finge di essere vero, lo sentivo osceno, raccapricciante nel suo voler imporre una seduzione empatica con lo spettatore per solleticarne i sentimenti, completamente dominato dalla chiacchiera, solo parole che non toccano il cuore, pirotecnica psicologica: non finzione bensì falsità. In un incontro pubblico Grotowski a Buenos Aires, disse: “volevo distruggere, nei miei compagni, l’attore”. Questo mi convinse definitivamente: utilizzare il teatro per fare emergere la verità, l’autenticità.

La strada, le piazze, sono i luoghi della gente comune, portatrice inconsapevole di un sapere teatrale e di un desiderio di attuarlo: ecco dove poter portare le mie istanze. Occorreva tanta competenza, occorrevano attori capaci di lavorare a 360° in ambienti ostili, critici. Altro che “attori”: occorrevano dei combattenti per la libertà poetica, persone con forti motivazioni etiche e sociali. Le persone formate al teatro in accademia non ne erano capaci. Perciò siamo diventati scuola: per formare i nostri compagni d’avventura.

3. Come si è formato il vostro gruppo teatrale, e chi erano i compagni con i quali hai dato vita alla Comuna Baires prima e al Teatro Nucleo poi?

Un gruppo di persone attratto dalla chiamata di registi che proponevano il teatro come un laboratorio di ricerca umana, interpersonale. Giovani delusi dall’esperienza della politica, arrivata allora a proporre la lotta armata come unica strategia possibile, che sceglievano la politica dell’esperienza. Come Grotowski, anche Laing era molto presente nei nostri pensieri. Eravamo totalizzanti: da qui la creazione della Comuna, come applicazione del pensiero alla pratica quotidiana: chi non pratica quello che predica, ha un cadavere in bocca, diceva il Maggio ‘68. Decidiamo di abolire il muro tra pubblico e privato: il privato è pubblico diceva il Maggio. Abolire il denaro, abolire i rapporti interpersonali dettati dal judeo-cattolicesimo, la proprietà privata dei rapporti di coppia e genitoriali. Il nostro teatro era l’espressione pubblica di una vita vissuta coerentemente con gli ideali propugnati. Il che ci metteva contro non solo la destra, ma anche la sinistra: dicevamo la rivoluzione ora. Prima in ciascuno di noi, poi nelle nostre relazioni. La Comuna è stata un esperimento antropologico straordinario, negli anni della sua durata. Ora il Nucleo non è più quello, certamente, ma quanto imparato rimane nella struttura della nostra metodologia.

4. Puoi spiegare, a chi non si intende di teatro, quali sono le caratteristiche principali del vostro metodo?

Intanto, separiamo teatro da spettacolo. Spettacolo è qualcosa che si va a vedere, a sentire. Teatro è partecipazione. Per noi, il teatro è un incontro. Una celebrazione del tempo presente, dell’ora e qui. Incontro implica comunicazione, parola che significa “mettere in comune”. Spesso si confonde “comunicazione “ con “informazione”: l’informazione è unidirezionale, direttiva. All’informante non interessa il feedback dell’informato. L’informato non modifica il “messaggio”, né l’informante.

Nella comunicazione, invece, attore e spettatore scambiano segnali di vario tipo, ed è questo scambio l’essenza e il senso del fatto teatrale. L’attore lavora su di sé per conoscere i propri automatismi, il funzionamento del suo sistema emozionale, della memoria emotiva, della creazione di una gestualità coerente col personaggio. Nel nostro metodo, di derivazione stanislavskjana, il personaggio è un altro da te, con una propria biografia, un proprio inconscio in grado di manifestare una propria gestualità. All’incontro con lo spettatore l’attore porta il personaggio: se l’opera è Otello, lo spettatore si confronterà con l’”otellità” dell’attore, si stabiliranno scambi “energetici”, emotivi, lo spettatore accompagnerà il personaggio nella sua vicenda, scoprirà insieme a lui gli arcani: bisogna tenere presente che se l’attore conosce esattamente tutta la partitura dall’inizio alla fine, al millimetro e al secondo, il personaggio invece no: va scoprendo le cose a mano a mano che accadono. In questo consiste per noi la finzione: non vita imitata, rappresentata, bensì vita sintetizzata e moltiplicata nell’intensità tanto quanto attore e spettatore riusciranno a generare attraverso l’incontro. Lo spettatore non è per noi soggetto passivo, terminale di un’informazione che arriva dal palcoscenico, bensì partecipante attivo a cui viene proposto lo spazio per produrre, anche lui, i fatti. Ne è altrettanto responsabile quanto i personaggi.

Esigenza assai alta per l’attore, e quindi per lo spettatore.

Nella civiltà contemporanea, la tecnologia ha inventato altri sistemi per raccontare storie, per fare e vedere spettacolo, dal cinema alle varie possibilità del web. Il teatro esiste solamente nel presente ed è incompatibile con la società di consumo, perché fuori dall’economia di scala. Utilizzarlo solamente come museo dello spettacolo o per raccontare storie è perdere di vista la sua enorme capacità intrinseca, di generare comunicazione, di generare umanità.

5. Hai dovuto lasciare l’Argentina del generale Videla e trovare rifugio in Italia. Come ricordi quel passaggio drammatico della tua vita?

Non avrei mai immaginato di dover lasciare la mia terra, la mia gente. Avevo lottato per creare un’umanità giusta, equa, felice. Dalla sera al mattino, sotto minaccia, ho dovuto prendere una valigia, compagna e figlio piccolo e scappare. Avevamo la fortuna di avere creato amicizie in Italia, di persone che apprezzavano il nostro approccio al teatro. Così abbiamo potuto ricreare un teatro a Ferrara e continuare la nostra ricerca e sperimentazione sul linguaggio teatrale. Pensavamo che sarebbe durato al massimo un paio d’anni, ma non fu così. I figli crescono italiani, la nostra vocazione può esprimersi a pieno. Per varie ragioni, son potuto tornare in Argentina solo nel ’94, ma il mio paese, la mia gente, non c’era più, né io ero la stessa persona.

E’ un dolore sordo che rimane sullo sfondo, la feroce ingiustizia dello strappo dalla tua terra.

6. Il tuo primo incontro con Franco Basaglia è avvenuto all’Ospedale psichiatrico Borda di Buenos Aires. Poi, una volta in Italia, l’hai ritrovato a Nuoro in occasione di un incontro di Psichiatria Democratica. Che ricordo hai di lui?

L’ultima volta è stata al convegno “La scopa meravigliante”, febbraio ’78 a Ferrara, sul ruolo dell’immaginazione nella destabilizzazione manicomiale. Ha parlato della gioia del cambiamento, e ha concluso citando Gramsci – senza annunciarlo, sia chiaro: spiegando come il nostro fare, più che dal pessimismo della ragione, fosse sostenuto dall’ottimismo della pratica. Una di quelle rare persone dolcemente ma intensamente e ferocemente convinte delle proprie ragioni, che sembra camminino con un centimetro d’aria sotto i piedi. Un uomo incapace di voltarsi dall’altra parte, davanti agli orrori di cui sembrava prassi obbligatoria la sua professione. Arguto, tenace, sottile stratega. Capace di portare dalla sua parte un consiglio comunale destrimano quanto ignorante, dimostrando semplicemente che con la riforma psichiatrica non solo avrebbero risparmiato quanto costava tenere in piedi il lager, ma avrebbero inoltre guadagnato tutto quel capitale bloccato nelle pensioni degli internati, che si sarebbe riversato sulla città. Non so se avesse letto Sun Tzu “mai combattere battaglie che non sei sicuro di vincere” ma si comportava come se le avesse scritto lui quelle note strategiche. Apparteneva a quella razza di psichiatri formata solidamente, alla tedesca, su Kraepelin ma anche sulla fenomenologia: come Slavich, se qualcosa odiava forte era l’ignoranza nei medici. Poteva sopportarla negli infermieri, ma non nei terapeuti. Un illuminato che non si infervorava, emanava quella forza tranquilla di chi è certo di quanto sostiene, della purezza della lotta in cui coinvolge tutti, perché tutti devono essere coinvolti. Conoscerlo è stato un grande privilegio.

7. In Sardegna Basaglia ti ha presentato Antonio Slavich, che in quel momento cercava un gruppo teatrale che partecipasse al suo progetto di chiusura dell’Ospedale psichiatrico di Ferrara. Nel suo libro La scopa meravigliante. Preparativi per la legge 180 a Ferrara e dintorni (Roma, Editori Riuniti, 2003, pp. 243-247) Slavich ricorda la sua collaborazione con il vostro gruppo a partire da quel primo incontro: «Loro dissero la loro rottura del teatro come istituzione, io parlai della mia utopia di far breccia nel manicomio anche con altri mezzi espressivi, oltre all’indispensabile piccone; quanto ai luoghi e ai modi della collaborazione con mutuo vantaggio a Ferrara, si poteva fare». E tu, che ricordo hai del vostro lavoro insieme nell’Ospedale psichiatrico di Ferrara?

Non avevo ancora trent’anni ed ero al cospetto di un gigante, meravigliato della sua fiducia nelle nostre capacità. Era un uomo convinto della giustezza delle idee che provava ad applicare. Aveva il senso dell’urgenza, un senso che capivo benissimo, da esule sradicato a causa della propria pratica. Non c’è tempo: è già tardi. Un senso che sfuggiva agli altri – medici, politici, operatori vari -sembrava avessero tutto il tempo, soddisfatti con l’avere le idee giuste, anche se non applicabili: non era loro responsabilità. In un futuro, magari, forse.

Slavich trasudava quel senso della responsabilità. Se lager era, e lui il direttore, lui ne era responsabile. Facile per gli altri - anche suoi alleati, anche suoi compagni- segnalare un suo massimalismo: Robespierre, lo chiamavano. Lui quel tempo non ce l’aveva. Grate e portoni impedivano la circolazione dei pazienti tra i reparti e i cortili, concedendo alibi a destra e a manca a infermieri e operatori, e medici, per mantenere lo status quo. Fin quando una mattina alle ore 5 si presenta con un paio di operai, a sradicare, smantellare. Robespierre, oppure matto. Ma era il direttore, e grazie alla legge del 1904 signore assoluto.

Ora, col senno di poi, sembra tutto scontato. Ma bisogna ricordare cosa era il potere psichiatrico, cos’erano i manicomi, cos’eraquell’esercito di pericolosi aguzzini, forti della debolezza sia degli internati che dell’ignoranza di chi consegnava nelle loro mani i “soggetti pericolosi a se stessi e agli altri” perché fossero “guariti” o quanto meno tenuti a bada fuori dalla vista e dalla percezione.

Ecco a cosa potevamo servire: Antonio diceva sì, abbiamo tolto grate e portoni, ma i matti lì restano. La struttura ce l’avevano in testa. Quindi occorreva un’azione teatrale che segnalasse i nuovi passaggi, le nuove possibilità di circolazione, di incontri, per esempio tra “tranquilli” e “agitati”. Che richiamasse in manicomio la cittadinanza, a partecipare agli spettacoli che mettevamo in scena insieme, noi, i matti, gli operatori militanti e complici. Solo se i cittadini capivano il messaggio la riforma avrebbe avuto una qualche possibilità di realizzarsi. Gioia, urla, canti, persecuzioni, incontri, scontri, battaglie finte e battaglie vere, di fronte agli occhi attoniti degli infermieri, dei cittadini accorsi, dei politici incerti se abbracciare la causa o chiamare i carabinieri e mandare Antonio in galera.

Il tutto era stato preceduto, sottotraccia, un poco clandestinamente, da seminari e laboratori nei reparti, azioni nei cortili, il seminario trasversale in biblioteca con medici, infermieri e pazienti – per grande scandalo di alcuni e nel divertimento di molti. Si scopriva che la psichiatria poteva essere divertente, goduriosa, esaltante, che c’era tutto da imparare dai pazienti, bastava togliersi il camice. Filmavamo tutto. Antonio era rigoroso in questo, si era procurato l’utilizzo di un’attrezzatura all’avanguardia, a quei tempi, grazie ai rapporti con l’intellettualità locale che, parallelamente, faceva di Ferrara città leader nelle arti visive, nella video arte. Grazie a questo, abbiamo il nostro videofilm, “L’attore in manicomio” girato in Sony ½ pollice a nastro aperto, e montato manualmente nell’editing. Serviva documentazione, che non si potesse ricusare il lavoro, che non si potessero smentire i risultati. Quando qualcuno ci provava, sempre subdolamente, ecco che organizzavamo sedute di visione e discussione dei filmati.

Lungo è stato il cammino della 180. Era stato molto chiaro a Basaglia, e ovviamente anche ad Antonio, che la rivoluzione psichiatrica era anzitutto una visione, che andava confortata dall’arte, visiva o teatrale. Così Marco Cavallo a Gorizia. Così La Scopa Meravigliante a Ferrara. Erano, questi rivoluzionari, ben consci della necessità di cooptare artisti in grado di tradurre in immagini e visioni i contenuti, e trasmetterli ai cittadini. La rivoluzione psichiatrica non è solo necessaria e giusta, è anche possibile, è anche bella, è anche conveniente, dicevano gli artisti coi loro operati, in manicomio richiamando folla cittadina, in città con parate, seminari, convegni. Creando fatti non più smentibili.

Per proseguire con la Parte II dell’intervista clicca qui per il link.

Commenti

Martedì 23 ottobre 2018 Horacio Czertok sarà al Centro Civico Giacomo Buranello di Genova Sampierdarena per presentare lo spettacolo CONTRA GIGANTES, liberamente ispirato a Don Chisciotte. Precederà una presentazione di Pier Luigi Crovetto e Paolo Peloso, moderata da Alessandro Fasce. Organizza il Centro diurno di via Castelli del DSMD di ASL 3 della Liguria.